写真・記録:岡 泰行/城郭カメラマン

小牧山城の歴史と見どころ

小牧山城(こまきやまじょう)は、永禄期に織田信長が居城とした城で、天正期の小牧・長久手の戦いでは、徳川家康によって大規模な改修が加えられた。尾張平野に独立してそびえる小牧山は、戦国の動乱を二度も舞台とした特異な存在である。山頂の主郭や石垣、大手道に込められた築城の工夫は、のちの近世城郭の萌芽を思わせる。昭和61年(1986)から発掘調査が続き、信長時代と家康時代、二つの城の姿が徐々に明らかになりつつある。山に登れば、歴史の層を歩くような感覚に包まれるだろう。

小牧山城の歴史

永禄6年(1563)、織田信長は清須城から小牧山に居城を移した。小牧山の山頂を主郭とし石垣を用いた城を築く。山中に曲輪、山麓には武家屋敷を配した。また、山の南側には直線的な大手道を設けた。この大手道は中腹で折れて主郭へと至る。石垣を用いた城造りや大手道の特徴は、近世城郭のルーツと考えられ、安土城の先駆とも評されている。

小牧山城の築城から4年後、信長は美濃の斉藤氏を攻め滅ぼし、岐阜城へと居城を移した。小牧山城は役割を終える。時を経て天正12年(1584)、小牧・長久手の合戦で、織田信雄と徳川家康の連合軍は、秀吉に対抗するため、小牧山城跡に大規模な改修を加えた。山麓の信長時代の武家屋敷跡に二重の土塁、堀や虎口を設けるなどより堅固な姿となった。戦いはこう着状態となり、やがて秀吉が織田信雄を説得して講和が成立した。両軍の撤退により、小牧山城は再び使われなくなった。

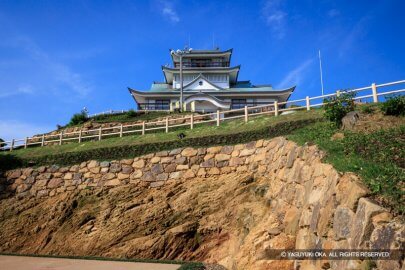

江戸時代は尾張藩領となり小牧山は入山禁止となる。そのため、遺構が良好に残されることとなる。明治になり小牧山には迎賓館「創垂館」が建設されるなどし、昭和2年(1927)、国の史跡となり一般に開放された。昭和30年(1955)に展望台が山頂に設置される。昭和43年(1968)になると展望台を廃し、平松茂氏が私財を投じて「小牧市歴史館」として模擬天守が建てられた。

平成20年(2008)、主郭部の発掘調査を開始。令和5年(2023)には、「小牧山歴史館」(模擬天守)内の展示内容を、歴史民俗資料から戦国時代の小牧山城と小牧・長久手の合戦へとリニューアルした。令和6年(2024)4月、主郭部の史跡整備工事が完了し、石垣や虎口など、実に城らしい造形を目で見て理解できるようになっている。発掘整備は大手道を中心に2025年現在も続けられている。

参考文献:

- 小牧山城史跡情報館展示資料・現地解説板(小牧市教育委員会)

小牧山城の特徴と構造

小牧山城は、濃尾平野にある東西約600m、南北約400m、標高85.9mの独立する小さな山に築かれた平山城だ。稲葉山城から12kmの位置にあり東の合瀬川と西の境川が外堀として機能した。2024年から整備された山頂の主郭部と大手道、山麓の曲輪群が主な見どころなので訪れた際には見ておきたい。

主郭部直下の岩盤と石垣

発掘整備された主郭部直下の大手道の岩盤と石垣。令和6年(2024)4月1日に公開された。

三段石垣

主郭部の三段の石垣(写真は上二段)。石垣は段築状で傾斜は70度に統一されているらしい。

小牧山の山麓部

小牧山の山麓、北〜東にかけて広がる曲輪群。信長時代の屋敷跡と推定される場所や井戸跡や土塁、虎口がある。写真は整備後、間もない撮影。

復元された土塁と空掘

南麓には、一部復元された二重の土塁と空掘が見られる。春は桜が美しい。

直線的な大手道

小牧山城の学びに役立つ本と資料

小牧山城の資料

小牧山城の模擬天守である山頂の「小牧市歴史館(模擬天守)」は2023年4月1日にリニューアルオープンした。歴史民俗資料の展示から、小牧・長久手の合戦と戦国時代の小牧山城の展示内容に生まれ変わっている。また、山麓の「れきしるこまき(小牧山城史跡情報館)」では、小牧山城の石垣など近年の発掘成果や小牧長久手の戦いなどを映像やパネル展示で知ることができる。2019年4月25日にオープンした。また、小牧山市のWebサイトで現地説明会資料の閲覧ができるぞ。

小牧山城の模擬天守である山頂の「小牧市歴史館(模擬天守)」は2023年4月1日にリニューアルオープンした。歴史民俗資料の展示から、小牧・長久手の合戦と戦国時代の小牧山城の展示内容に生まれ変わっている。また、山麓の「れきしるこまき(小牧山城史跡情報館)」では、小牧山城の石垣など近年の発掘成果や小牧長久手の戦いなどを映像やパネル展示で知ることができる。2019年4月25日にオープンした。また、小牧山市のWebサイトで現地説明会資料の閲覧ができるぞ。

小牧山城の撮影スポット

小牧山城の桜は、南麓の空掘上の桜の馬場付近が美しい。主郭部の天守前にも桜の木があったが、2023年秋頃に主郭整備のために伐採された。半分ほどは腐っていたそうだ。天守前のライト装置をうまく隠してくれていた桜だったが、2023年春(写真)が最後の姿となった。せめて写真でこの風景を残しておきたい。

小牧山城の桜は、南麓の空掘上の桜の馬場付近が美しい。主郭部の天守前にも桜の木があったが、2023年秋頃に主郭整備のために伐採された。半分ほどは腐っていたそうだ。天守前のライト装置をうまく隠してくれていた桜だったが、2023年春(写真)が最後の姿となった。せめて写真でこの風景を残しておきたい。

名古屋人が利用する空港は、中部国際空港セントレアと、名古屋空港がある。新しくできた前者はどうも不人気で、どちらかというと名古屋空港の方が愛されているという話を現地で聞いた。その名古屋空港から発着の飛行機から小牧山城を見下ろすといいらしい。また、高速道路上から城の眺めが非常に良いが、バスなど車高の高いものからしか見えない。

小牧山城の写真集

城郭カメラマンが撮影した「お城めぐりFAN LIBRARY」には、小牧山城の魅力を映す写真が並ぶ。事前に目にしておけば現地での発見が鮮やかになり、旅の余韻もいっそう深まる。小牧山城の周辺史跡を訪ねて

長久手古戦場(長久手市)

小牧・長久手の戦いの主戦場が、現在の長久手市一帯に広がる長久手古戦場だ。天正12年(1584)、家康軍と秀吉軍が激突し、森長可や池田恒興・之助父子が戦死した。市内にはその最期を伝える「武蔵塚」「勝入塚」「庄九郎塚」が国指定史跡として残り、古戦場公園として整備されている。家康が軍議を開いたとされる色金山の「床机石」も史跡指定範囲に含まれる。さらに、家康が馬印を掲げた御旗山、戦死者を敵味方なく葬った首塚など、戦いの記憶を刻む地点が点在する。これらは遊歩道や案内板で結ばれ、歩けば合戦地形と戦況の推移を立体的にたどれる。

小牧・長久手の戦いの主戦場が、現在の長久手市一帯に広がる長久手古戦場だ。天正12年(1584)、家康軍と秀吉軍が激突し、森長可や池田恒興・之助父子が戦死した。市内にはその最期を伝える「武蔵塚」「勝入塚」「庄九郎塚」が国指定史跡として残り、古戦場公園として整備されている。家康が軍議を開いたとされる色金山の「床机石」も史跡指定範囲に含まれる。さらに、家康が馬印を掲げた御旗山、戦死者を敵味方なく葬った首塚など、戦いの記憶を刻む地点が点在する。これらは遊歩道や案内板で結ばれ、歩けば合戦地形と戦況の推移を立体的にたどれる。

周辺の城

小牧山城の周辺おすすめ名物料理

ソウルフード「スガキヤ」

近さでいうと、小牧山のすぐ南にある「MEGAドン・キホーテUNY小牧店」へ。ここで、名古屋人のソウルフード「スガキヤ」でラーメンとチャーハン、食後にアイスをどうぞ。値段の安さにもびっくり。ここに連れていってくださった名古屋の案内人Sさんに感謝。

近さでいうと、小牧山のすぐ南にある「MEGAドン・キホーテUNY小牧店」へ。ここで、名古屋人のソウルフード「スガキヤ」でラーメンとチャーハン、食後にアイスをどうぞ。値段の安さにもびっくり。ここに連れていってくださった名古屋の案内人Sさんに感謝。

小牧市役所の6階レストラン

小牧市の本庁舎6階レストラン「ジェイズキッチン」は、平日のみの営業だが、窓から小牧山城を望むことができる。平日11時~14時(L.O.13時30分)お値段もリーズナブル。

小牧山城観光のおすすめホテル

キャッスルイン小牧

この地は旅の通過点で泊まる機会が少ないが、あえて泊まるなら小牧山の北側すぐに位置する「キャッスルイン小牧」が良い。上階だと廊下から模擬天守が見えるが、近年、木々が成長しあまり見えないかも。

この地は旅の通過点で泊まる機会が少ないが、あえて泊まるなら小牧山の北側すぐに位置する「キャッスルイン小牧」が良い。上階だと廊下から模擬天守が見えるが、近年、木々が成長しあまり見えないかも。

小牧山城の観光情報・アクセス

所在地

住所:愛知県小牧市堀の内1丁目 [MAP] 県別一覧[愛知県]

電話:0568-72-0712(小牧市歴史館)

開館時間

小牧山は散策自由。

山頂の「小牧山歴史館」(模擬天守)

AM9:00~PM4:30で休館日は毎週木曜日(但し祭日の場合は翌日)・年末年始(12月29日~1月3日)。

山麓の「れきしるこまき(小牧山城史跡情報館)」

AM9:00~PM5:00で休館日は毎週木曜日(但し祭日の場合は翌日)・年末年始(12月29日~1月3日)。

アクセス

鉄道利用

名鉄「小牧駅」から西へ1.9km、名古屋駅からのアクセスなら、名鉄「岩倉駅」からバス小牧駅行30分「小牧市役所前」降車、徒歩すぐで大手道。

帰りのバスが面倒な人は、小牧山城のすぐ南「MEGAドン・キホーテUNY小牧店」東側にあるタクシー待機所でタクシーを呼ぶと良い(名鉄西部交通(株)TEL:0568-76-2165、名鉄岩倉駅までおよそ2,500円前後)。

小牧山城は鉄道の便が良くない。名古屋駅から1本の路線で行くことができず、乗換を2回重ねることになり少しややこしい。そこでシンプルなお城めぐりのコースがある。犬山城と小牧山城をセットで訪れる行程で、名古屋駅から名鉄で犬山遊園駅まで乗換無しで行き犬山城を散策、そこから小牧駅まで名鉄で南下し徒歩で小牧山城へ。帰りは小牧市役所前からバスで名鉄岩倉駅まで行き、名古屋駅に帰るかたちだ。

マイカー利用

名神高速道路、小牧北ICから南へ8分(約2.7km)、大手道に近い小牧市役所の無料駐車場を利用する(294台)。

岡 泰行 | 城郭カメラマン [プロフィール]

1996年よりWebサイト「お城めぐりFAN」を運営し、日本各地の城郭を訪ね歩いて取材・撮影を続けている。四半世紀にわたる現地経験をもとに、城のたたずまいと風土を記録してきた。撮影を通して美意識を見つめ、遺構や城下町の風景に宿る歴史の息づかいを伝えている。その作品は、書籍・テレビ・新聞など多くのメディアで紹介され、多くの人に城の美しさと文化を伝えている。

小牧山城:城ファンたちの記憶

実際に小牧山城を訪れた城ファンの皆さまが綴る、印象に残った景色、人との出会い、歴史メモ、旅のハプニングなど、心に残る旅の記憶を共有しています(全10件)。

模擬天守だけに気を取られずに小牧山を是非散策を。中腹には小牧山城の石丁場(採石場)は山中に残っています。岩が一部、露出しています。山麓には土塁を輪切りにした屋外展示や井戸跡などが見やすく整備されています。小牧山城の石丁場といえば、岩崎山もそのひとつです。

( 瀬戸)

天守閣だけに気を取られずに小牧山の麓を是非散策してほしい。土塁を輪切りにした展示や井戸跡、土塁など見やすく整備されているぞ。

( 城好きの匿名希望)

こんにちは。初めてコメントさせていただきます。小牧山城に最近行きました。きっかけは、千田嘉博さんの「信長の城」(岩波新書)を読んだからです。「資料」の中でも触れられていましたが、小牧山の山麓に広大な曲輪跡がありました。また、「信長の館」ではないかと思われる一角が土塁や堀で囲われていました。山腹には、家来の曲輪のような平地がいくつもあり、全体として小牧山が信長の居城として築城された様子が分かりました。

北の駐車場が2時間無料というのがありがたかったです。

( midorishako)

2012年5月16日現在、3階休憩室の映像機器が故障中でした。館内見学の後は、右手から城の裏手に回り、100円の缶飲料で一休みしましょう。風が爽やかです。

( オシロスキー)

平成22年2月の発掘調査で城を二段の石垣が取り巻いていた可能性が高いことが分かったそうな。

( 光秀)

永禄6年(1500)に織田信長が美濃進出のため、この山に砦を築いたが、翌年、稲葉山城(岐阜城)に移ったため、自然廃城となった。天正6年(1563)、この山を中心に、豊臣、徳川が争った。これが、小牧・長久手の合戦(天正小牧山合戦)。昭和2年(1927)、小牧山を中心に陸軍特別大演習があり、これを機会に同年11月徳川家より小牧町に譲渡され、以後小牧山公園として今日に至っているとのこと。

( 由秀)

なんといっても信長が安土、岐阜に次いでの大きな城下町を作ろうとしたお城です。もっとも、城は建設はされず、美濃攻めの成功で岐阜城に全て移され、城下町の建設は途中で終わってしまいましたがそのなごりが残っており、こんなエピソードもあります。小牧市役所が、小牧山麓にあり小牧山は重文なので小牧山の手前に移転があり工事が進められましたが、なんとその場所にはかつての城下町あとの遺跡などいろいろ出てきたと言うエピソードです。その後、小牧長久手の戦いで砦が建設され、その後は徳川の地主さんがずっと維持し、現歴史資料館となりましたあと古代の話で、作り話だと思いますが、小牧山は平野にポカンと浮かぶ島のようなのでよく昔は、ここは海でここが船着場だったと言われ地名にも船津なんて地名があります。

( takky)

濃尾平野に浮かぶ小島のようなのが小牧山で、その上に小牧城があります。山の景観は、どこから見ても「ヘ」の字型で非常に目立っています。春の桜が有名ですが、個人的には初夏の新緑の小牧山が非常に綺麗です。落葉樹が多く、山一面が青々と茂る小牧山はかつての信長のすごさを語ってくれるようです。城は、天守閣からの眺めは最高です。南に名古屋そして北は冬の晴れた日なら遠くに飛騨山脈や、また乗鞍岳や御岳が見られ絶景です。夜は、夜景が結構綺麗で、デートスポットとしてちょっとした名所になっています。

( takky・takeboo)

小牧の町は昔は「駒来」と言ったそうです。交通の要所であり戦の馬も大昔からここへ集結していたと思われます。馬が来る、だから駒来なんだそうです。戦国時代よりも、も〜っと以前から、ここは軍事都市だったようです。その割には、まだ大して何も出ていないのが不思議です。この山は古墳と言う説もあります。また、百姓の間では穂(稲)を蒔く山として「ホマキヤマ」と呼んでいたそうです。

( 玉造雲州)

私の父は小牧山のふもとで育ち、ガキ大将をしておりました。当時の子供の遊び方を考えると、戦国の要塞としての小牧山がなんとなくわかると言っております。

( 玉造雲州)