写真・記録:岡 泰行/城郭カメラマン

吉田郡山城の歴史と見どころ

吉田郡山城(よしだこおりやまじょう)は、安芸国吉田盆地北方の丘陵に築かれた毛利氏の本拠だ。可愛川と多治比川に挟まれた吉田盆地北半に位置する。鎌倉時代、毛利時親が郡山東南の支尾根に直線状連郭式の「旧本城」を構えたのが起源で、その後、約260年にわたり毛利氏の居城として存続した。

戦国期に入ると、大永3年(1523)に毛利元就が猿掛城から郡山城に入り、径約1kmにも及ぶ全山を城域とし、本丸・二の丸・三の丸を中心に270を超える郭を放射状に配置、外周には内外二重の堀もめぐらされ大規模な山城へと拡張した。天文9年(1540)の郡山合戦では、出雲の尼子晴久が3万の軍勢を率いて攻め寄せたが、元就は兵と領民合わせ8千を収容して籠城し、激戦の末に撃退している。この合戦は毛利氏の台頭を示す契機となった。

その後も城は整備され、輝元の代には石垣や瓦葺き建物が導入されるなど、近世城郭への移行を思わせる改修が行われた。しかし山間に位置する地勢の不利は解消されず、天正19年(1591)に本拠は広島城へ移された。

慶長5年(1600)の関ヶ原合戦後、毛利氏は防長二国(萩城)へ移封され、吉田郡山城は役目を終えた。元和元年(1615)の一国一城令で破却が進み、さらに寛永14年(1637)の島原の乱後には徹底破壊が命じられた。今日では多数の郭跡や石垣の断片が残るのみだが、戦国期における毛利氏の拡大と、中国地方支配の拠点としての実態を示す重要な遺構と評価できる。現在、城跡は国の史跡に指定されている。

参考文献:『日本城郭大系13』(新人物往来社)

吉田郡山城の特徴と構造

吉田郡山城は、安芸国吉田盆地北部に位置する戦国期最大級の山城だ。規模は東西約1.1km、南北約0.9kmにおよび、中央頂部に本丸・二の丸・三の丸を置き、それから多方向へ延びる支尾根上には、厩の壇・釜屋の壇・羽子の丸・姫丸の壇・釣井の壇・一位の壇・御蔵屋敷の壇・勢溜の壇・尾崎丸・矢倉の壇などの郭群と仁王門、それに満願寺・妙寿寺・常栄寺などの寺院がある。郭の数は、270を超えていた。

山上部の郭群は石垣や瓦片の出土などから、輝元の時代に改修された痕跡がある。一方、旧本丸は直線状連郭式の中世初期の姿を残しており、戦国初期の様相を伝える。山麓には内堀と外堀を巡らせ、城下町を抱え込む政治的・軍事的拠点として機能していた。

本丸

本丸は郡山城の最高所に位置し、上下二段の郭から構成される。下段は約40m×20mの広さをもち、北端に20m×10mの櫓台を備えていた。現在は木々で見えにくいが、ここからは吉田盆地全域と周囲の支城を一望でき、戦国期における毛利氏の中枢であったことが理解できる配置となっている。

本丸は郡山城の最高所に位置し、上下二段の郭から構成される。下段は約40m×20mの広さをもち、北端に20m×10mの櫓台を備えていた。現在は木々で見えにくいが、ここからは吉田盆地全域と周囲の支城を一望でき、戦国期における毛利氏の中枢であったことが理解できる配置となっている。

二の丸

二の丸は本丸の南に位置し、一辺約50mの規模を有する。西・東・南の三方に石垣の痕跡が残り、とくに南側には一辺1mを超える巨石を高さ3mに積んだ石垣が築かれていた。郭の下方には通路を固める石積みも確認でき、ここを経て三の丸へ入る大手道が通じていた。

二の丸は本丸の南に位置し、一辺約50mの規模を有する。西・東・南の三方に石垣の痕跡が残り、とくに南側には一辺1mを超える巨石を高さ3mに積んだ石垣が築かれていた。郭の下方には通路を固める石積みも確認でき、ここを経て三の丸へ入る大手道が通じていた。

三の丸

三の丸は二の丸のさらに南に位置し、一辺約60mの広さをもつ。内部は石垣と土塁で鉤の手状に三区画に仕切られ、段差を設けた構造になっている。50cm大の礎石や多数の瓦片が検出されており、輝元の時代に建物が設置されていたことを示す。

三の丸は二の丸のさらに南に位置し、一辺約60mの広さをもつ。内部は石垣と土塁で鉤の手状に三区画に仕切られ、段差を設けた構造になっている。50cm大の礎石や多数の瓦片が検出されており、輝元の時代に建物が設置されていたことを示す。

御蔵屋敷跡

御蔵屋敷跡は本丸と釣井の壇の間に位置する帯状の郭である。三段に造成された広い区画で、物資や兵糧の収蔵を担ったと考えられる。現在も廃城時に崩された石垣が残されており、城の終焉を伝える貴重な遺構である。

御蔵屋敷跡は本丸と釣井の壇の間に位置する帯状の郭である。三段に造成された広い区画で、物資や兵糧の収蔵を担ったと考えられる。現在も廃城時に崩された石垣が残されており、城の終焉を伝える貴重な遺構である。

釣井の壇

釣井の壇は本丸西方の尾根上に築かれた一辺約50mの郭である。東寄りには直径約1.5mの石組井戸跡が残り、城内で唯一確認できる井戸として貴重である。現在は枯れているが、戦国期における生活用水を支えた痕跡であり、山城における水源確保の重要性を示している。

釣井の壇は本丸西方の尾根上に築かれた一辺約50mの郭である。東寄りには直径約1.5mの石組井戸跡が残り、城内で唯一確認できる井戸として貴重である。現在は枯れているが、戦国期における生活用水を支えた痕跡であり、山城における水源確保の重要性を示している。

姫の丸

姫の丸は本丸北方に位置する郭群である。ここでは「百万一心」と刻まれた石が発見されたと伝わる。

姫の丸は本丸北方に位置する郭群である。ここでは「百万一心」と刻まれた石が発見されたと伝わる。

尾崎丸

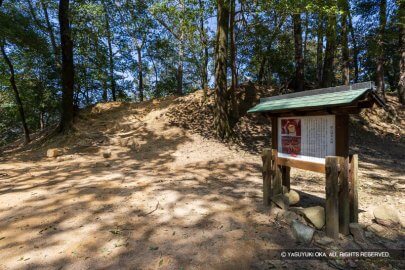

尾崎丸は南尾根の先端に築かれた郭で、隆元が旧本丸から移り住んだと伝えられている。郭背後には大規模な堀切(写真)が設けられ、尾根筋からの侵入を防ぐ防御線となっていた。毛利氏の居館移動を物語る場所であり、拡張期の象徴といえる。

尾崎丸は南尾根の先端に築かれた郭で、隆元が旧本丸から移り住んだと伝えられている。郭背後には大規模な堀切(写真)が設けられ、尾根筋からの侵入を防ぐ防御線となっていた。毛利氏の居館移動を物語る場所であり、拡張期の象徴といえる。

釜屋の壇

釜屋の壇は本丸北東の斜面に広がる8つの郭群である。尾根先端は空堀で隔てられ、さらに羽子の丸に続いている。本丸から見て鬼門に当たる方角に築かれたことから、単なる防御施設以上の意味をもっていた可能性があるともいわれている。

釜屋の壇は本丸北東の斜面に広がる8つの郭群である。尾根先端は空堀で隔てられ、さらに羽子の丸に続いている。本丸から見て鬼門に当たる方角に築かれたことから、単なる防御施設以上の意味をもっていた可能性があるともいわれている。

厩の壇

厩の壇は三の丸から東に延びる尾根上にあり、約200mにわたり郭が連なる。先端部には馬場があったと伝わる。

厩の壇は三の丸から東に延びる尾根上にあり、約200mにわたり郭が連なる。先端部には馬場があったと伝わる。

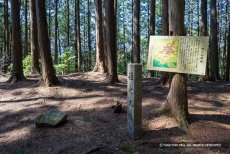

旧本丸

旧本丸は築城初期の中心であり、東南尾根上に連郭式で展開している。約200mの尾根に小さな郭が連なり、西端には櫓台、背後は郡山では最も深い難波谷に掘切を設け防御を固めた。この旧本丸をひとつの城と見れば、一辺約30mの三角形の本丸から、幅約50m・長さ15mの二の丸、さらにその前方に15m前後の郭が直線上に8つ並んでいる。南は吉田盆地に接している。発掘調査では、石垣や瓦片は確認されず、戦国初期の素朴な構造で郡山城の始原的な姿を伝えている。この旧本城の時代に毛利氏の勢力が拡大し、元就の代に郡山の全山を城郭化した。

旧本丸は築城初期の中心であり、東南尾根上に連郭式で展開している。約200mの尾根に小さな郭が連なり、西端には櫓台、背後は郡山では最も深い難波谷に掘切を設け防御を固めた。この旧本丸をひとつの城と見れば、一辺約30mの三角形の本丸から、幅約50m・長さ15mの二の丸、さらにその前方に15m前後の郭が直線上に8つ並んでいる。南は吉田盆地に接している。発掘調査では、石垣や瓦片は確認されず、戦国初期の素朴な構造で郡山城の始原的な姿を伝えている。この旧本城の時代に毛利氏の勢力が拡大し、元就の代に郡山の全山を城郭化した。

参考文献:

- 『日本城郭大系13』(新人物往来社)

- 『史跡吉田郡山城跡パンフレット』配布資料(安芸高田市教育委員会)

- 安芸高田市教育委員会Webサイト「史跡吉田郡山城跡」

- 安芸高田市観光協会Webサイト「郡山城跡」

吉田郡山城の学びに役立つ本と資料

安芸高田市歴史民俗博物館

吉田郡山城や毛利氏に関する資料を展示する博物館。甲冑・武具や出土品、古文書に加え、映像や模型でわかりやすく解説されている。清神社棟札や元就直筆の書状など貴重な史料を公開し、郡山城の理解を深める拠点となっている。

また、吉田郡山城全域模型が、広島城の二の丸多聞櫓内にある。

吉田郡山城の散策コース

安芸高田市歴史民俗博物館の北側から登る郡山を一周するルートがおすすめだ。

「毛利隆元の墓」から「百万一心」碑、「毛利元就・一族墓所」と麓の歴史スポットを見て後、山頂に向かうと良い(百万一心碑辺りに登山口がある)。このルートは御倉屋敷跡に至る。そこから本丸、二の丸、三の丸を頂点に、尾根上の郭や掘切をいくつか見て下る。

下りコースは、尾崎丸を経て旧本丸を見て後、尾崎丸下まで引き返し、さらに下り、展望台を経て麓に降り「興禅寺跡(郡山公園)」「清神社」「三矢の訓跡碑」「元就火葬場伝承地」を巡り戻ると良い。

安芸高田市のサイトで、ルートマップが書き込まれた縄張図を確認しておくと良い。

- 郡山城跡パンフレット(安芸高田市)

吉田郡山城の撮影スポット

山城は全体像としてその山容を写しておきたい。城内では本丸と旧本城は特に腰をすえてじっくり撮影したい。また、三の丸側面には、西側で石垣が比較的よく残り、南側では崩された様子が見てとれる。石垣石が散乱した荒々しさを強調するにはローアングルや広角レンズが効果的だ。

吉田郡山城の写真集

城郭カメラマンが撮影した「お城めぐりFAN LIBRARY」には、吉田郡山城の魅力を映す写真が並ぶ。事前に目にしておけば現地での発見が鮮やかになり、旅の余韻もいっそう深まる。吉田郡山城の周辺史跡を訪ねて

百万一心碑

「百万一心」は、毛利元就が領民に土木普請を勧める際に用いたと伝わる言葉である。昭和6年(1931)に元就墓所境内に石碑が建立され、その大石に「一日一力一心 百万一心」と刻まれている。この碑は、人々が心を一つにして事業にあたるべきという元就の思想を示し、領国経営における一致団結の精神を象徴する存在となっている。

「百万一心」は、毛利元就が領民に土木普請を勧める際に用いたと伝わる言葉である。昭和6年(1931)に元就墓所境内に石碑が建立され、その大石に「一日一力一心 百万一心」と刻まれている。この碑は、人々が心を一つにして事業にあたるべきという元就の思想を示し、領国経営における一致団結の精神を象徴する存在となっている。

毛利元就・一族墓所(洞春寺跡)

元亀2年(1571)に75歳で没した元就は、翌年建立された洞春寺に葬られた。墓所には五輪塔が建ち、兄・興元やその子幸松丸、隆元夫人らの墓も並んでいる。洞春寺はのちに広島、さらに山口へ移転したが、元就の墓はこの地に残されている。

元亀2年(1571)に75歳で没した元就は、翌年建立された洞春寺に葬られた。墓所には五輪塔が建ち、兄・興元やその子幸松丸、隆元夫人らの墓も並んでいる。洞春寺はのちに広島、さらに山口へ移転したが、元就の墓はこの地に残されている。

三矢の訓跡碑

毛利元就が三人の子に三本の矢で団結を説いた逸話を記念する碑である。現在は旧少年自然の家敷地に建ち、元就の居館「御里屋敷」跡と伝わる。家訓の象徴として後世に広く知られている。

毛利元就が三人の子に三本の矢で団結を説いた逸話を記念する碑である。現在は旧少年自然の家敷地に建ち、元就の居館「御里屋敷」跡と伝わる。家訓の象徴として後世に広く知られている。

大通院谷遺跡

城西端の大通院谷では、砂防工事に伴う発掘で幅約6m、長さ100mに及ぶ薬研堀が確認された。石塁を伴う屋敷跡や大量の遺物も出土し、元就による全山城郭化後に整備されたことを示している。

城西端の大通院谷では、砂防工事に伴う発掘で幅約6m、長さ100mに及ぶ薬研堀が確認された。石塁を伴う屋敷跡や大量の遺物も出土し、元就による全山城郭化後に整備されたことを示している。

元就火葬場伝承地

元就は没後、初七日の法要を経て火葬に付されたと伝わる。導師は竹原妙法寺の住持・嘯岳鼎虎禅師であった。現在は火葬場跡に石碑が建ち、元就の最期を伝える史跡となっている。

元就は没後、初七日の法要を経て火葬に付されたと伝わる。導師は竹原妙法寺の住持・嘯岳鼎虎禅師であった。現在は火葬場跡に石碑が建ち、元就の最期を伝える史跡となっている。

清神社

清神社は郡山城築城以前から祇園社として存在していた。正中2年(1325)の棟札が現存し、それ以前の創建が確実視される。戦国期には毛利氏の祈願所として崇敬され、郡山の鎮守として篤く信仰された。

清神社は郡山城築城以前から祇園社として存在していた。正中2年(1325)の棟札が現存し、それ以前の創建が確実視される。戦国期には毛利氏の祈願所として崇敬され、郡山の鎮守として篤く信仰された。

毛利隆元墓所(常栄寺跡)

毛利元就の嫡男・隆元は永禄6年(1563)、佐々部で急逝した。41歳であった。翌年、郡山麓に菩提寺として常栄寺が建立され、墓所が設けられた。のちに寺は山口へ移転したが、墓碑は今もこの地に残り、隆元の最期を伝えている。

興禅寺跡(郡山公園)

郡山公園一帯はかつて興禅寺の境内である。記録には南麓に内堀が掘られたとあり、また境内では能狂言が催された。現在は桜と紅葉の名所となり親しまれている。

周辺の城

このあたりは、中世山城の宝庫なので、毛利氏の家臣団の城を巡っても面白い。有名な城では、多治比猿掛城、吉川元春館、新高山城と高山城など。縄張りや遺構の面白さでも五龍城もいい。広島県の近世の城では、広島城、福山城、三原城などが良い。

吉田郡山城の周辺おすすめ名物料理

安芸高田市歴史民俗博物館の付近では、次の2店舗のいずれかをチョイス。郡山城への道のりにある「お好みハウス 山小屋」、博物館の東約70mにある「お好み焼 ハチヤ」。いずれも美味しいが、食べログ評価は後者が僅差でリードか。

吉田郡山城の観光情報・アクセス

所在地

住所:広島県安芸高田市吉田町吉田 [MAP] 県別一覧[広島県]

電話:0826-42-0070(安芸高田市歴史民俗博物館)

電話:0826-42-0054(安芸高田市・城跡全般の管理等)

- 郡山城跡(安芸高田市)

アクセス

鉄道利用

広島バスセンターからバス約1時間30分、「安芸高田市役所前」降車、徒歩5分。

マイカー利用

中国自動車道、高田ICから約15分。歴史民俗博物館の北、城跡入口に無料駐車場有り。

岡 泰行 | 城郭カメラマン [プロフィール]

1996年よりWebサイト「お城めぐりFAN」を運営し、日本各地の城郭を訪ね歩いて取材・撮影を続けている。四半世紀にわたる現地経験をもとに、城のたたずまいと風土を記録してきた。撮影を通して美意識を見つめ、遺構や城下町の風景に宿る歴史の息づかいを伝えている。その作品は、書籍・テレビ・新聞など多くのメディアで紹介され、多くの人に城の美しさと文化を伝えている。

吉田郡山城:城ファンたちの記憶

実際に吉田郡山城を訪れた城ファンの皆さまが綴る、印象に残った景色、人との出会い、歴史メモ、旅のハプニングなど、心に残る旅の記憶を共有しています(全8件)。

城ファン同士の会話で、よくこういうことがある。その城の全ての郭に足を運んで、はじめて1城にカウントするか、それとも本丸に行けば1城とカウントするかだ。この吉田郡山城の全ての郭は270以上なので、もし前者なら1日では無理!いやそれ以前に不可能かも(笑)。

( 城好きの匿名希望)

郡山の山すべてが城であったという事実に、登ってはじめて実感しました。道のりは長いものの、曲輪や石垣が点在し、どこを見ても元就の時代を思わせる。かつて八千人を収めたという郡山合戦の光景も、この地形ならと納得させられます。

( 空蝉日和)

毛利家が広島へ移るまで、280年にわたって本拠地となった城跡なんですね。タクシーで登れるところまで上がり、そこからは一人で山歩き。登山道らしい道は毛利家の墓所を過ぎ、本丸へ向かって郡山公園までぐるりと続いています。ところが、本丸・二の丸・三の丸の下にあるお厩の壇あたりから先は、もはやけもの道。人影はまったくなく、ビジネス用の靴では歩きにくく、暑さでのども渇きます。尾根に連なる壇(郭)をよろよろと下っていくうちに迷ってしまいましたが、それでも素晴らしい城跡でした。

( 木村)

城は江の川と多冶比川に挟まれた吉田盆地の北に位置する郡山全山に及ぶ。毛利氏が吉田荘の地頭職として下向した建武3年「1336」に毛利時親が郡山南東の一支尾根に築城した。「本城」といい、以来、十二代目にあたる元就の相読間ではこの本城がその居城であった。のち天文二十年「一五五一」頃までには元就がを城を全山に拡大、隆元・輝元と相読され、天正十九年「一五九一」に広島城を築城して移るまでの毛利氏本拠城である。天文九年から十年「一五四〇から一五四一」尼子氏の大軍が郡山城を包囲した郡山合戦は毛利氏の勝利に終わるが、この時は本城を城域とした合戦と見られている。郡山合戦以降に毛利氏が国人領主から戦国大名へ成長していく過程の中で、郡山城軍事的施設であるとともに、政治中枢機能をはたす城として拡大・発展していったといえよう。城の遺構は、山頂部から放射状に延びる尾根とその支尾根や谷部に大小二七〇以上の郭が見られ、一部は堀切り等によって区画する。山頂部は本丸で、一段下がり二の丸、さらに三の丸に続く。三の丸は城内最大規模の郭で、虎口郭的なあり方を示している。また本丸から三の丸にかけての郭斜面が繊w@w告ホ垣であったと見られることや瓦葺き建物の存在が推定されることなど、天正年間以降の改修示す遺構を留めている。廃城は関ヶ原合戦後と見られ、寛永十四年「一六三七」島原の乱後に石垣、堀などが破却されたといわれる。

( 篠田諒平)

旧本城をしたから登りました。多分2度と出来ないと思います。日の沈むまでわずかの間で本丸まで行きます。結構ハードなお城であることを痛感。ぜひとも旧本城は上の尾崎丸より降りてください(勇者は除く)。でもやっぱり毛利好きにはたまらないお城です。

( しの)

吉田郡山城の見どころは、本丸などと各郭を結ぶ通路綱や元就ら歴代墓所。

( 篠田諒平)

旧本城、猿掛城と行くと、吉田郡山城の大きさは毛利の成長をみるようだと思います。巨石が残る山城も数多くありますが、こういう武将の勢力拡大の過程を間近で感じれる場所も味があっていいなと思ったりします。

( しの)

ずいぶん前、『大河』でしょうもない毛利元就をやってたの頃に行った。元就の墓、三矢の訓えなど石碑がほとんどで、日が暮れていたので少し観て帰った。山頂まで行かなかった。鎌倉時代の築城。元就が拡張、山全体を城塞化しているらしい。100万石以上の大国の城下町としての発展が、見込めないこともあってか移転、廃城。しばらくは、石垣くらいは残っていたらしかったが、徳川幕府によってすべて撤去させられたとのこと。

( 長篠村田吾作の弟)