日本にかつては多くの天守があった。織田信長以降、約170ほどの天守が建てられたという。このうち現在まで残る天守は12城だ。これを「現存12天守」という。江戸期の一国一城令による破却や天災でその数を約150城まで減らし、維新後、明治政府の廃城令に伴う撤去などで多くの城が天守を失い約60城が残った。その後も減少を続け第二次大戦前までは、20城の天守が現存していたが空襲や火災などにより8つの天守を消失し現在の12城となった。ここでは今に残る貴重な現存12天守を紹介する。

余談ながら「天守閣」という呼称は、明治時代前後に見られるようになった俗称で、正しくは「天守」いい、文化庁の文化財指定も「天守」と表記されている。現在、自治体によってどちらの呼称で呼ぶのか多少の温度差がある。また、出版社の文字校正の認識もアップデートされていないケースが多い。今後は是非「天守」の表記を用いてほしい。

現存12天守の文化財指定は、国宝5城・重要文化財7城

文化財指定は、もとは「国宝保存法」という昭和4年に制定された法律で、その時、国宝指定を受けた天守もある。戦後の昭和25年、文化財を再検証し法律自身も見直され新しく生まれたのが「文化財保護法」だ。例えば松山城や松江城はかつて国宝指定を受けていたが、後の文化財保護法で重要文化財に指定替えされた経緯がある(松江城は2015年7月に65年ぶりの国宝指定)。現存天守は、いずれも国宝か重要文化財の指定を受けている。

国宝5城(一覧)

-

姫路城

(兵庫県姫路市)

文化財指定:国宝

(昭和26年6月9日指定)

天守構造:5重6階、地下1階

高さ:31.49m

重量:約5,700t

建築年代:慶長14年(1609) -

犬山城

(愛知県犬山市)

文化財指定:国宝

(昭和27年3月29日指定)

天守構造:3重4階、地下2階

高さ:18.16m

建築年代:天正年間1585~90年頃 -

彦根城

(滋賀県彦根市)

文化財指定:国宝

(昭和27年3月29日指定)

天守構造:3重3階、地下1階

高さ:15.53m

建築年代:慶長11年(1606) -

松本城

(長野県松本市)

文化財指定:国宝

(昭和27年3月29日指定)

天守構造:5重6階

高さ:25.25m

重量:約1000t

建築年代:元和元年頃(1615年頃) -

松江城

(島根県松江市)

文化財指定:国宝

(平成27年7月8日指定)

天守構造:4重5階、地下1階

高さ:22.43m

建築年代:慶長16年(1611)

重要文化財7城(一覧)

-

丸岡城

(福井県坂井市)

文化財指定:重要文化財

(昭和9年1月30日指定)

天守構造:2重3階

高さ:12.53m

重量:約75t

建築年代:天正4年(1576) -

高知城

(高知県高知市)

文化財指定:重要文化財

(昭和9年1月30日指定)

天守構造:4重6階

高さ:18.6m

建築年代:寛延2年(1749) -

宇和島城

(愛媛県宇和島市)

文化財指定:重要文化財

(昭和9年1月30日指定)

天守構造:3重3階

高さ:15.34m

建築年代:寛文6年(1666) -

伊予松山城

(愛媛県松山市)

文化財指定:重要文化財

(昭和10年5月13日指定)

天守構造:3重3階、地下1階

高さ:16.1m

建築年代:嘉永5年(1852) -

弘前城

(青森県弘前市)

文化財指定:重要文化財

(昭和12年7月29日指定)

天守構造:3重3階

高さ:14.46m

重量:約400t

建築年代:文化7年(1810) -

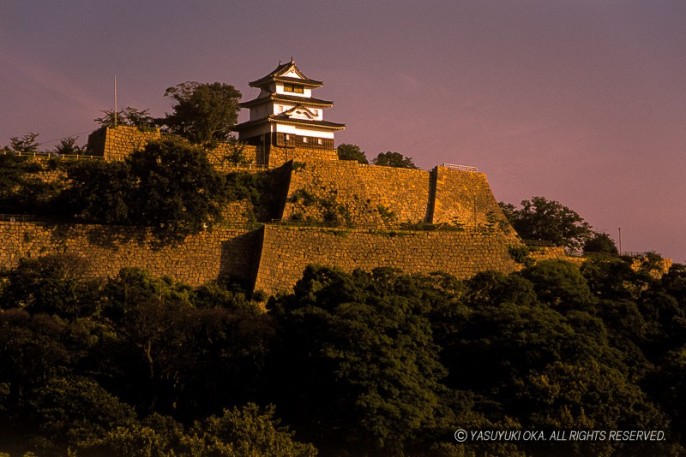

備中松山城

(岡山県高梁市)

文化財指定:重要文化財

(昭和16年5月8日指定)

天守構造:2重2階

高さ:10.92m

建築年代:天和3年(1683) -

丸亀城

(香川県丸亀市)

文化財指定:重要文化財

(昭和18年6月9日指定)

天守構造:3重3階

高さ:14.66m

建築年代:万治3年(1660)

第二次大戦時に本土空襲で焼失した天守

昭和20年の5月〜8月までの間に7基の天守が失われた。

名古屋城天守(旧国宝):昭和20年5月14日焼失

岡山城天守(旧国宝):昭和20年6月29日焼失

和歌山城天守(旧国宝):昭和20年7月9日焼失

大垣城天守(旧国宝):昭和20年7月29日焼失

水戸城天守(旧国宝):昭和20年8月2日焼失

広島城天守(旧国宝):昭和20年8月6日焼失

福山城天守(旧国宝):昭和20年8月8日焼失