写真・記録:岡 泰行/城郭カメラマン

備中松山城の歴史と見どころ

岡山県高梁市有漢町にある松山は、大松山、小松山、天神丸山、前山という4つの峰を持ち、牛が伏せている姿に似ていることから「臥牛山」と呼ばれることもある。ここにあるのが、備中松山城だ。城としての歴史は古く、1240(仁治元)年、地頭に任じられた秋庭三郎重信が大松山に築城したことにはじまると言われている。

その後は、高橋氏、秋庭氏(後期)、上野氏などと続き、永正年代(1504〜21年)頃から台頭してきた三村氏が、備中松山城を拠点に備中に覇を唱えた。三村氏は、大松山から天神丸山、小松山などに曲輪群を広げ、山麓には居館に当たる御根小屋も置かれた。当初は毛利と結んでいた三村氏も、三村元親の時代に毛利氏が元親の仇敵であった宇喜多直家と同盟したため、織田信長に通じ毛利氏から離反。いわゆる「備中兵乱」が勃発する。元親は城を要塞化(砦二十一丸)して抵抗したが、支城を次々と落とされるなど苦戦を強いられたため切腹して果て、ここに戦国大名としての三村氏は滅亡した。

その後は毛利家の支配となる。関ヶ原の戦いの後、毛利氏が防長二州に減封されると、徳川家康は小堀正次を備中代官(国奉行)として備中松山城に送り込んだ。正次は城や御根小屋、城下町の整備にとりかかるが1604(慶長9)年に急死。代官の役職は嫡男の政一(後の遠州)に引き継がれた。小堀父子は城下にあった頼久寺で執務を取っていたが、今も残る枯山水の庭園は政一の手によるもので、国の名勝に指定されている。

天和3年(1683)、天守2階に備中松山城の大改修を行った水谷勝宗により御社壇が安置された

1617(元和3)年、政一は河内国に移り、代わって鳥取から池田長幸が入封した。2代藩主の長常は無嗣のまま死去したため池田家は断絶。1642(寛永19)年、水谷(みずのや)勝隆が松山に転封された。次代の勝宗は備中松山城の大改修を行ったが、このときの建物がほぼ、今に伝わるものとなっている。

水谷氏も3代勝美が跡継ぎを残さずに死去したため改易(無嗣断絶)された。このとき、城を預かったのは赤穂藩藩主の浅野長矩であり、『忠臣蔵』の大星由良之助のモデルと言われる家老の大石内蔵助良雄が1年ほど滞在し、改易に伴う処理に当たったという。続いて藩主は安藤氏、石川氏と代わり、1744(延享元)年に板倉勝澄が伊勢亀山から移封となり以後、板倉氏が藩主として明治まで続く。

幕末の藩主、勝静(かつきよ)は、老中首座として最後の将軍、徳川慶喜を補佐し、大政奉還を成し遂げた。藩政では山田方谷を取り立て、藩校「有終館」学頭に任じるとともに藩政改革に当たらせている。領民にも慕われており、JR伯備線の駅名に残され、高梁市のゆるキャラ「ほうこくん」の名前の由来にもなっている。方谷の元には、長州藩の久坂玄瑞や越後長岡藩の河井継之介などが訪れたこともあった。

1872(明治5)年に出された「廃城令」に伴って備中松山城も売りに出され、御根小屋などの建物は取り壊された。しかし、標高の高い山上部は放置されている。1930(昭和5)年、城下、高梁町などの有志が出資して二重櫓の修理に当たったことがきっかけとなり、「松山城保存会」が結成される。1940(昭和15)年、町の予算と寄付を元に天守など残った建物が解体修理され、翌年には天守、二重櫓、三の平櫓東土塀が国宝(旧国宝)に指定されている(1950年に文化財保護法による国の重要文化財に指定)。

1994(平成6)年からは、前年に策定された「史跡備中松山城跡環境整備基本計画」に基づき、本丸の復元整備も行われ、2000(平成12)年からは2か年をかけて、天守と二重櫓の部分修理(平成の大改修)もなされている。

備中松山城の構造と特徴

備中松山城は、臥牛山(松山)の4峰を利用した大規模なものである。このうち近世城郭は主に、小松山を中心とした部分と、麓の御根小屋によって構成されている。山上には本丸が置かれ、天守と二重櫓、9棟の平櫓が建ち並んでいた。天守と二重櫓は一段高いところにあり本壇を構成している。今では失われた八の平櫓は多聞櫓で天守と連結されていた。

本丸北側には搦手門や水の手門、十の平櫓があり、天神丸や大松山へとつながっている。一方、南側は、二の丸、三の丸を経て中太鼓丸。現在のふいご峠駐車場の南には下太鼓丸がある。御根小屋、ふたつの太鼓丸を使って、本丸との連絡を取り合っていたと伝わっている。城下の御根小屋後は現在、岡山県立高梁高等学校になっている。

備中松山城の中心部から北へ700mにある大池で、国内最大級の貯水地。23m×10mの規模で血の池ともいわれている。なぜこの大きさで作られたのかは分かっていない

城下の御根小屋石垣。現在は学校となっている。門前の通学路は当時から残る通路

松山城の天守は、二層二階だが、八の平櫓から続いていた多聞櫓が一部残っているため、三層にも見える。1階は長方形に切られた囲炉裏のある主室と、一段高い装束の間がある。この装束の間は、城が落城する際、城主がここで装束を改め死に臨む場所とされている。2階は1階主室とほぼ同じ大きさで、宝剣や摩利支天、八幡大菩薩などを祀る御社壇(神棚)がある。

二の丸鉄門跡に見られる鏡石。大石(縦1.4m、横1.8m)を鏡石として用いている。大石の右側には縦石が見られる

備中松山城の調査報告書

重要文化財備中松山城天守及び二重櫓保存修理工事報告書など、奈良文化財研究所に全国遺跡報告総覧にアップされているぞ。

備中松山城の関連書籍

「高梁は僕の故郷ですよ」さんから、お寄せいただいた書籍情報。記して御礼申し上げます。

- 日本の城の歴史、築城など全般については、「日本城郭事典」大類伸監修(秋田書店発行)が詳細です。大類氏は西洋ルネサンスなど西洋史が専門ですが、日本の城郭研究の権威者の一人です。事典の313-4頁に備中松山城の歴史を紹介。

- 「城とその町」伊藤ていじ著、吉田靖・写真(淡交新社)。中世の城、近世の城普請、城下の町割りなど詳細。

- 「城=築城の技法と歴史」伊藤ていじ著(読売新聞社)、伊藤氏は工学院大学長をされた城郭の専門家。

- 高梁川の落合で死没した山中鹿之助の歴史は、「歴史と人物」三浦周行著(岩波文庫)、「鴻池善右衛門」宮本又次著(吉川弘文館)の二冊。三浦氏の本の解説は林屋辰三郎氏。宮本氏は鴻池家の遠祖・山中鹿之助幸盛を経済史家として多年の研究です。

備中松山城と高梁市を、多くの人に知って貰うのは、郷土の誇りですね。

備中松山城の撮影スポット

雲海の城といえば遺跡風景のイメージでは竹田城が有名だが、備中松山城は現存12天守のひとつで日本三大山城として知名度がある。天空の城は戦国というイメージに似合う幻想的な雲海風景、これに出会うには、雲海が見られるポイントや撮影スポットを事前に把握しておくと良いぞ。余談ながら、高梁市の備中松山城の雲海ポスターは、城郭カメラマン、岡 泰行の写真を使用いただいている。

備中松山城の雲海を見るには、いつ行けば良いのか、撮影場所までのアクセスはどうなのか、あらかじめ用意するもの、駐車場、電車で行って見られるのかなど、事前に雲海を見るための情報を下記ページでチェックが必要だ。

備中松山城の雲海を見るには、いつ行けば良いのか、撮影場所までのアクセスはどうなのか、あらかじめ用意するもの、駐車場、電車で行って見られるのかなど、事前に雲海を見るための情報を下記ページでチェックが必要だ。

備中松山城の写真集

城郭カメラマンが撮影した「お城めぐりFAN LIBRARY」には、備中松山城の魅力を映す写真が並ぶ。事前に目にしておけば現地での発見が鮮やかになり、旅の余韻もいっそう深まる。備中松山城の周辺史跡を訪ねて

この地で毛利氏により殺された山中鹿之助の墓が、高梁川と成羽川の合流付近(「阿井(合)の渡し」)の少し北にある。また、さらに国道313号線を西に約1km行けば、山中鹿之助の胴塚があるぞ。付近の観泉寺には山中鹿之助の位牌が安置されている。

この地で毛利氏により殺された山中鹿之助の墓が、高梁川と成羽川の合流付近(「阿井(合)の渡し」)の少し北にある。また、さらに国道313号線を西に約1km行けば、山中鹿之助の胴塚があるぞ。付近の観泉寺には山中鹿之助の位牌が安置されている。

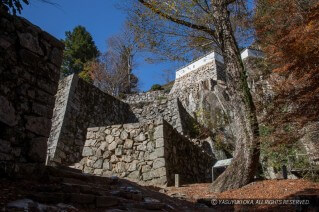

また、城下町に残る武家屋敷も必見だが、ここはひとつ、高梁駅の東にある薬師院・松連寺に足を運んでほしい。松山城の南の守りを強化するために築かれた城郭作りの寺。城を彷彿とさせる石垣が見応えあり。(場所は上記Googleマップでチェック)

また、城下町に残る武家屋敷も必見だが、ここはひとつ、高梁駅の東にある薬師院・松連寺に足を運んでほしい。松山城の南の守りを強化するために築かれた城郭作りの寺。城を彷彿とさせる石垣が見応えあり。(場所は上記Googleマップでチェック)

備中松山城の周辺おすすめ名物料理

高梁川で採れる「鮎」は、もちろん夏限定。土井鮮魚店が運営する「魚富」にて郷土料理をどうぞ。鮎尽くしの会席や地酒も(TEL:0866-22-0365 岡山県高梁市鍛冶町73)。

備中松山城観光のおすすめホテル

「高梁国際ホテル」が良い。そのほか高梁駅周辺に小さいホテルが数件。

備中松山城の観光情報・アクセス

所在地

電話:0866-22-1487(松山城管理事務所)

開館時間

4月〜9月 9:00〜17:30(入城17時まで)

登城整理バス登り最終便出発時刻:16時30分

10月〜3月 9:00〜16:30(入城16時まで)

登城整理バス登り最終便出発時刻:15時30分

※12月29日〜1月3日は休城

天守入城料500円

アクセス

鉄道利用

JR伯備線「備中高梁駅」下車、山頂の天守付近までは徒歩約90分。改札口を出て右手の観光案内所から乗り合いタクシーが便利(要予約)。たとえ一人でもふいご峠まで片道420円、おあと徒歩約20分で天守付近。乗り合いタクシーは1日4往復なので、帰りの予約も忘れずに。なお、土日祝だとシャトルバスもあるが、こちらは自家用車利用の駐車場から城までの手段なので、電車利用の場合は考えるべからず。

マイカー利用

平日なら、ふいご峠駐車場(14台)を利用、徒歩約20分で天守付近。なお、土日祝のシャトルバス運行日は城見橋公園からふいご峠駐車場の間は一般車の通行はできないため、城見橋公園(五合目)の駐車場(約110台)を利用し、そこからふいご峠(七合目)までシャトルバスを利用、下車徒歩約20分で天守付近。シャトルバスは12月第3週から2月末日を除く土日祝に運行している。

岡 泰行 | 城郭カメラマン [プロフィール]

1996年よりWebサイト「お城めぐりFAN」を運営し、日本各地の城郭を訪ね歩いて取材・撮影を続けている。四半世紀にわたる現地経験をもとに、城のたたずまいと風土を記録してきた。撮影を通して美意識を見つめ、遺構や城下町の風景に宿る歴史の息づかいを伝えている。その作品は、書籍・テレビ・新聞など多くのメディアで紹介され、多くの人に城の美しさと文化を伝えている。

備中松山城:城ファンたちの記憶

実際に備中松山城を訪れた城ファンの皆さまが綴る、印象に残った景色、人との出会い、歴史メモ、旅のハプニングなど、心に残る旅の記憶を共有しています(全19件)。

日本三大山城の高さは、高取城(海抜583m、城下町から比高446m)、備中松山城(海抜430m、比高290m)、岩村城(海抜721m、比高150m)。

天守の高さは、現存12天守の中では最も低い。

( 城好きの匿名希望)

高梁の近況、昔のことは、ウイキペディアで検索しています。詳しい情報を掲載しています。「備中松山城」で検索です。戦国時代の備中兵乱記、幕末の山田方谷、など詳細ですね。高梁が郷里です。昭和25年に上京、数年に一度の帰郷ですよ。戦時中の旧制中学生は、当時、山を開墾し、薩摩芋つくりです。臥牛山の麓で、松の根を堀り、松根油を集める作業も経験です。最近、雲海の備中松山城が人気ですね、ありがたい事です。

( 高梁は僕の故郷ですよ)

今とても心が荒んでいたので、この写真を見て心が洗われました…。昔の人は、このお城にどんな思いを馳せていたのかな…とか考えていたら、自分が感謝の心を忘れたちっっさい人間だと思えて涙が出てきました。いろいろ情報と美しい写真をありがとうございました。日本に生まれて良かった。日本人で良かった。

( ありがとう)

備中松山城では平成9年に五の平櫓、六の平櫓、門などが復元されました。この五の平櫓、天守と二重櫓とともに昭和3年ごろまでは現存していたのですが、自然倒壊してしまいました。昭和15年に天守と二重櫓の修復が行われたのでもう少しはやく修復していれば「現存」となれたのですが…しかし二重櫓の修理の際には五の平櫓の遺材を用いて行われました。

( 氏綱)

備中松山城の天守は2002年現在改修工事中です。2003年4月初旬に終了するとのこと。遅延を見積もっても2003年のゴールデンウィークには完了しているそうです。それまでは小屋くらいの小さな資料館を無料で見学することができます。

( はせべ治部少輔)

備中松山城の奥、大松山城まで足を運んだ。そして天神丸跡中世山城の雰囲気むんむんですが、右の天神社跡は倒木で侵入不可、そして大松山へ、つり橋への方向には数え切れない倒木で、大池を見るのが不可能でした。大松山城跡碑は馬蹄形の掘削地に囲まれた窪んだ場所にひっそりと立っていました(現在は整備され見やすくなっています)。迷わず、碑の後ろ側へ真っ直ぐ進むと直ぐに石組みの井戸そして掘削地へぐるっと廻りました。下に吊橋が見えそこまで大量の倒木が、無理しなくて良かった。この掘削地の真ん中辺り堀切状の場所が一箇所あったのですが門跡の様な気がしました。縄張り図が無いので不明ですが吊橋逆方向に下って可成の広範囲に遺構が広がっている様子です。引き返して天神丸でルート変更右側を下ります。登る時気が付かなかった遺構が次々現れて楽しめました。最後は土橋に戻っています。此処で白状しますと大池の場所が解っていないで探しながら歩いたのですが見つけられず、土橋から再度大松山城まで逆方向に探して歩きました。是はキツカッタ。土橋より右をお勧めします、下りは別ルートで。松山城に戻り入り口の管理人さんに大池の事を聞くと、まさに吊橋方向の倒木の下に埋もれているとのこと。

( 幸田屋)

備中松山城に来るのは何度目なのか、早起きして雲海を狙おうとしましたが、起きると星が見えてる。つり橋から侵入しようとコンビニで弁当買出しながら道を尋ねると台風で倒木が激しく通れないという。仕方なくふいご峠に。夜明けの紫色の光線の中高梁の町明かりがとっても美しく見える。下太鼓丸をウォーミングアップがてら散策、不思議な丸い穴を発見、実は鳥取城でもほぼ同サイズの構造物が複数在ります。あれはいったい何なんでしょうか?雪隠だと思っているのですが。あれは炭焼きの跡だ云う人もいます。体もぬくもり未踏の大松山目指して朝七時出発、三十分で土橋へ、渡って直ぐ左に小さな井戸、いい雰囲気に日差しが、霜柱をサクサクしながら進みます。土橋で道が二つに分かれますが右に進んで車井戸、相畑まで多数の井戸井戸井戸でした。

( 幸田屋)

備中松山城へと続く舗装道で猿の群れに遭遇しました。猿がいることは知っていましたが、手を伸ばせば触れられそうなくらいの近距離だったので驚きました。その中には子連れのお母さん猿の姿も・・・。さらに、人間に危害を加える様子もまったく無く、しばらく一緒に歩いた後、道からはずれ、森の中に消えて行きました。運の良い方は遭遇出来るかもしれません。

( ゆう)

現在案内文に書かれてある中で、山名鹿之助とあるが山中鹿之助の間違い。長期間、間違いのままなので念の為。

( 川上 進)

備中松山城は承久の乱の恩賞として、鎌倉の大庭氏が14世紀に入部したのがはじまりだそうです。当時は、現在の天守のある場所よりさらに奥に本丸があったそうです。こちらを現在では「大松山城」と呼び、現存12天守閣のひとつでもある天守がある場所を「小松山城」と呼びます。この小松山城(現備中松山城)は、毛利輝元が築いたお城で、石垣も毛利家のものだそうです。世に備中兵乱と呼ばれる戦があった際に、三村氏方のお城だったのを、毛利が攻めて落城させたそうです。その後は毛利氏のお城になった後、関が原の合戦後、毛利氏が防長二ヶ国に移封になった際に、いろいろな家が支配します。一時は、あの有名な「忠臣蔵」の主人公の大石蔵之助も城主代行として1年ほど滞在しています。ドラマでも大石があるお城の引き取りに行くシーンがあると思いますが、この備中松山城がそのお城なのです。ことのおこりは、例のごとく、城主に後継ぎがなく、後継者を決めてなかったということで、幕府に取り潰しの命令が出て、それに反抗した家臣の一部が、城に篭城してあわや徹底抗戦かと思われたときに、大石が説得にあたったということらしいです。

( 霧隠)

備中松山城は「前山城・小松山城・天神山城・大松山城」の4つの山城をまとめて呼びます。せっかくですから、すべて回ると楽しさも倍増します。

特にオススメは、大松山城です!何がすごいかというと、とにかくハイキングに最適です。歩きやすく、よく整備された道は、雰囲気もよく、歩いていて楽しいし、自然の暖かさに触れる思いです。本丸跡がちょっと分かりにくいのと、何もないのは残念ですが、ここで引き返すのはもったいないです。さらに進むと跳ね橋があるのですが、ここを横目に左側の細い道を進むと、みごとな石垣が!あきらかに虎口(出入り口)とわかる作りで、保存状態も良好です。天守閣からは50分くらいかかりますが、石垣好き、土塁好きの方にはたまらない逸品です。ぜひ、ご堪能ください。また、高梁市の備中松山城に対する深い愛情もユーモアあふれる立て札や、近づくと自動的に音声を発する案内板(しかもかなり詳しい説明&絵入り)などから感じることができ、とっても居心地のいいお城だと思いました。

現在、天守閣の修復工事中(2002年完成予定)なので、天守閣には入れませんが、山城には珍しい「長塀」も一見の価値があります。山城にも建物があることだけでも充分目を驚かせてくれます。さらに、毛利家がつくった野面積みの高石垣も見所です。せっかくなので、3時間くらい余裕をもって、歩きまわるのも結構楽しいものです。高梁駅から自転車のレンタルサイクルもあるので、帰りを考えたら自転車もいいかもしれません。

さらに、古い城下町の雰囲気も残っているので、それをのんびり見るのも楽しいかも。お寺の名前を忘れましたが、毛利氏に滅ぼされた三村氏の親子の墓もあり、特に子供(たしか8歳くらい)の詠んだといわれる和歌は哀愁を誘います。時間があったらお参りしてみたらいかがでしょうか。

( 霧隠)

土日は、中腹の駐車場に車を止めて、シャトルバスで、7合目(ふいご峠)まで行けます。そこから徒歩20分(なかなかきつかった)。現在、天守閣は工事の為、立ち入りが出来ません。展示物は、別の櫓に移動してあるので見学可能です。夏場は、暑さで大変そうなので、飲み物持参をおすすめします。

( 辻元 一成)

2000年の12月に日本三大山城サミットが開かれます。どんな催し物があるのか詳細は不明です。それにしてもサミットってねぇ。評定とかにしてほしかったですね。どうせなら。岡山県人気質がうかがえますな。ちなみに私も岡山県人です。

( 官兵衛)

最後の城主は板倉氏。幕府の中枢に近い家だったため明治新政府が城の破却を求めたそうですが、高い山の上の城だったので「解体しました」とごまかしてそのまま放置してたそうです。そのため、このお城は解体を逃れて、今の偉容を誇っています。

( 武田屋)

備中松山城は山城ですが、中世のものとは時代が違い高石垣などがある近世のものです。臥牛山そのものは北から大松山、天神の丸、小松山、前山(下太鼓丸)という4つの峰からなっており、松山城は小松山(標高430m)を中心に築かれていて、天守閣のある城としては日本一高い場所にある城といわれています。誰が決めたか日本三大山城の一つ。

( 官兵衛)

備中国のど真ん中の臥牛山と呼ばれる478mの山の一つの峰に備中松山城があります。臥牛山に城を築いたことは、側に高梁川という南北に貫く川が流れており、水陸交通の要所だったことからもうなずけます。山の全景は牛の背中に見えます。もともとは松山と呼ばれていたらしいのですが江戸時代くらいから老牛が腹ばいになり草を食べている姿に似ていると臥牛山と呼ばれるようになったそうです。臥牛山というネーミング、なぜか全国に多いですね。

( 半兵衛)

巧妙に削りだした岩盤に載る石垣が見どころ。こんな高所に築城するなんて孤立必定、防御には逆効果でっせ。

( 城山神々)

トイレは2ヶ所。駐車場と城中の黒門跡を越えて左へ。黒門のトイレは山頂にありながら、城主のものかと思えるほど、他の城のトイレと比べて抜群にきれい。

( 半兵衛)

天守の周りにぎょうぎょうしく高圧電線が巻いてありました。「防犯用ですか?」と係りのおじさんにたずねると「猿除けです」。たまに、猿が城を乗っ取ってしまうようですね。今も巻いてありました。

( じぇみ)