写真・記録:岡 泰行/城郭カメラマン

名胡桃城の歴史と見どころ

名胡桃城(なぐるみじょう)は、群馬県利根郡みなかみ町下津の利根川西岸、段丘端に築かれた丘城である。築城は明応年間(1492〜1501)頃、沼田城の支城として沼田景久の三男・名胡桃三郎景冬によって行われたと伝わる。その後、子の景夏がこれを継承した。 永禄12年(1569)の川場合戦の頃には鈴木主水正重則が城主であった。

上杉謙信の没後、沼田城に小田原方が進駐すると、天正7年(1579)10月21日、この城を攻撃したが落城には至らなかった。このころ名胡桃城は、真田昌幸が沼田城を監視するための対城として機能していた。

天正17年(1589)、豊臣秀吉の裁定により沼田領が北条氏に渡された際も、名胡桃城は真田方の支配下に残った。ところが同年10月23日、北条方の猪俣邦憲がこの城を奪取したことが「名胡桃城事件」と呼ばれ、秀吉が北条氏を討つ決断の直接的契機となった。

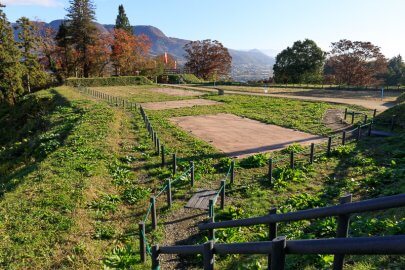

その後、天正18年(1590)の小田原征伐により城は廃された。近年の発掘調査では、土塁や堀、馬出しなどの遺構が確認された。平成27年(2015)には、NHK大河ドラマ『真田丸』の放映に合わせ、土塁や木橋などの一部を復元する群馬県指定史跡としての保存整備工事が完了し、往時の姿を復元的に伝えている。

名胡桃城の特徴と構造

名胡桃城は、利根川西岸の段丘端に位置し、東側が急峻なため東半部は山城的構造を示す。城域はおよそ550m×240mに及ぶ。

本丸は東西70m・幅25mで、南東に二つの小郭を連ね、郭間は掘切と土橋で結ばれている。二の丸は本丸の西側、さらにその西に三の丸が並び、各郭の間には深い堀切が設けられている。三の丸西虎口には東西20m・南北15mの馬出し跡が付属し、西側には外郭が広がり、中央に追手虎口跡を開く。北には深さ10m・上幅30mの空堀を隔てて「般若郭」があり、外郭との間にも堀が穿たれている。こうした構造から、沼田方防衛と監視を目的とした堅固な防御性を備えていたことがわかる。

名胡桃城址案内所には縄張図がある。本郭・二の郭・三の郭・般若郭・物見郭は、解説板が設置されていて、目に見えるものを中心に理解を深めることができる。特に訪問前の事前調査が必要ないといって良い。

参考文献:

- 『日本城郭大系第4』(新人物往来社)

- 『名胡桃城址発掘調査報告書』(2013みなかみ町教育委員会)

名胡桃城の散策コース

名胡桃城址案内所は9:00〜16:00 木曜休館。名胡桃城址は散策自由。

名胡桃城の撮影スポット

名胡桃城の写真集

城郭カメラマンが撮影した「お城めぐりFAN LIBRARY」には、名胡桃城の魅力を映す写真が並ぶ。事前に目にしておけば現地での発見が鮮やかになり、旅の余韻もいっそう深まる。名胡桃城の観光情報・アクセス

岡 泰行 | 城郭カメラマン [プロフィール]

1996年よりWebサイト「お城めぐりFAN」を運営し、日本各地の城郭を訪ね歩いて取材・撮影を続けている。四半世紀にわたる現地経験をもとに、城のたたずまいと風土を記録してきた。撮影を通して美意識を見つめ、遺構や城下町の風景に宿る歴史の息づかいを伝えている。その作品は、書籍・テレビ・新聞など多くのメディアで紹介され、多くの人に城の美しさと文化を伝えている。

名胡桃城:城ファンたちの記憶

実際に名胡桃城を訪れた城ファンの皆さまが綴る、印象に残った景色、人との出会い、歴史メモ、旅のハプニングなど、心に残る旅の記憶を共有しています(全2件)。

名胡桃城は本丸、二の丸、三の丸はそれぞれ堀切によってくぎられており木橋で繋がれていたそうです。南に利根川の断崖あって、物見櫓があり利根川や沼田を一望できたのではと思います。本丸は赤谷川と湯舟沢の河岸段丘で守られています。訪れると北条の沼田城奪回のために必要な立地だったことが分かります。

( 城好き匿名希望)

ど真ん中に国道17号バイパスが通っていて車でのアクセスは最高です。壊されているのは外郭の屋敷地で、ささ郭 本郭や二の郭、三の郭、般若郭など城の戦術的中枢はよく残っていて、発掘も手伝って非常に見やすくなっています。この城の好きな所はみごとに細い土橋。これが食い違い虎口に繋がっていて、城の防御の堅さが良くわかります。

( Haru)