写真・記録:岡 泰行/城郭カメラマン

洲本城の歴史と見どころ

紀淡海峡を望む三熊山の山上に築かれた洲本城(すもとじょう)は、淡路島の政治と軍事を担った代表的な山城として知られている。戦国時代には三好氏の手によって整備され、やがて羽柴秀吉の命により脇坂安治が大改修を加えた。石垣や水の手、そして山下に築かれた平城部との連携など、近世城郭の先駆的な特徴を備えている。現在も山上には大規模な石垣が残り、淡路の要衝を守った往時の構えを今に伝えている。この地に築かれた城の歴史と構造をたどることで、海と島をめぐる時代の息づかいが見えてくる。

洲本城の歴史

淡路島の中央に位置する三熊山の山頂に、はじめて城が築かれたのは大永6年(1526)のこととされる。築城したのは、三好氏に仕えた安宅治興であった。大阪湾や紀淡海峡を遠望する標高約133mの高台は、海上交通と陸路を見渡せる軍事上の要衝であり、淡路支配の拠点として相応しい立地といえる。

戦国の動乱が深まるなか、天正9年(1581)には羽柴秀吉が淡路を攻め、仙石秀久が洲本城主として入った。さらに天正13年(1585)、賤ヶ岳の七本槍の一人、脇坂安治が三万石で淡路に封じられると、洲本城は大規模な近世城郭へと生まれ変わっていく。安治は朝鮮出兵で培った築城技術を活かし、尾根筋に沿って石垣を築き上げる「登り石垣」を導入した。この構造は、敵兵の接近を斜面から抑える戦術的工夫であり、全国でも珍しい遺構として今も注目を集めている。

築かれた城は、東西約800mの規模を持ち、本丸・東の丸・南の丸・西の丸の主要な曲輪が整えられた。山頂に築かれた天守台は、淡路全域を俯瞰するに足る戦略拠点であり、三熊山全体がひとつの巨大な要塞と化した姿は壮観といってよい。

やがて慶長14年(1609)、脇坂安治の移封に伴い、池田氏が一時的に洲本城に入るが、拠点は岩屋城や由良城へと移された。元和元年(1615)以降、淡路は徳島藩主・蜂須賀家の所領となり、家老の稲田氏が支配を受け継ぐ。稲田氏は由良城を経て再び洲本を本拠とし、山頂の「上の城」に加えて、山麓に「下の城」(城館)を整備した。とくに寛永19年(1642)には、政庁機能が麓に移り、「下の城」が藩政の中心となった。

現在の洲本市街に位置する裁判所周辺がこの「下の城」にあたり、堀や石垣の一部が静かにその名残をとどめている。また、三熊山山頂には、「上の城」としての石垣群が広く保存されており、2本の登り石垣や天守台、石段などが往時の構造を今に伝えている。これらの遺構は、平成11年(1999)に国の史跡指定を受け、さらに平成29年(2017)には「続日本100名城」にも選定された。

昭和3年(1928)には、山頂の天守台上に鉄筋コンクリート造の模擬天守が建てられた。戦前に再建されたものであり、復興天守としての第1号が大阪城(大坂城)であるのに対し、現存する模擬天守としては洲本城が全国で最初のものである。平成23年(2011)には老朽化により補修工事が行われたが、安全面の配慮から現在は内部の立入が制限されている。

洲本城は、山頂に築かれた防衛の城「上の城」と、政務を司った「下の城」とが一体となって成立した城郭である。登り石垣に沿って吹き抜ける風は、戦国と近世、そして近代へと続く歴史の層を、そっと語りかけてくるような静けさをたたえている。

洲本城の特徴と構造

洲本城は、三熊山の自然地形を活かした山上の城郭「上の城」と、山麓に整えられた城館「下の城」が連動する、特異な構造を持つ城である。標高約133mの尾根上には、本丸・東の丸・南の丸・西の丸といった主要な曲輪が展開し、石垣で丁寧に構築された郭が並ぶ。

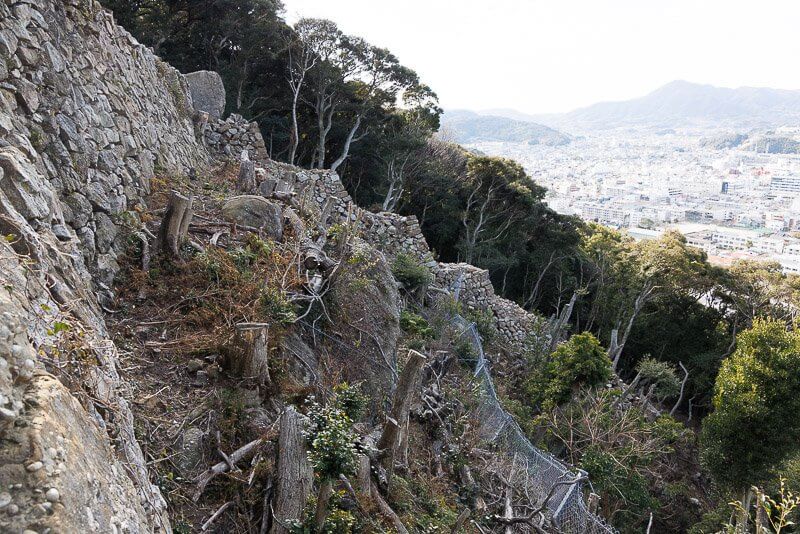

洲本城には、西と東に二本の登り石垣がある(写真は東登り石垣。近年木々が伐採され東の丸から石垣まで降りることができる)

上の城を特徴づけるのが、「登り石垣」と呼ばれる構造である。山腹から尾根筋に向けて縦方向に石垣を積み上げるもので、山麓と山頂の施設を結びながら、防御線を強化する役割を果たしていた。東西にそれぞれ存在し、いずれも現存している。登り石垣の規模と保存状態は全国的にも珍しく、洲本城を代表する遺構とされている。

山麓に整備された「下の城」は、近世に入り藩政の中心として整えられた区域である。元和元年(1615)に蜂須賀家の家老・稲田氏が洲本に入封し、寛永7年(1630)には山麓に館が築かれたことが記録に残る。以後、政庁機能が山頂から麓へと移され、「下の城」が藩政の場として使用された。現在の洲本市裁判所付近がその所在地にあたり、石垣や堀の一部が今も残されている。

洲本城は、山上の防御性と山麓の政治機能が分担され、地形と築城技術が高度に融合した構造を持つ。特に登り石垣や総石垣造りの曲輪群は、淡路における近世城郭の完成形として評価され、平成11年(1999)には国の史跡に指定された。

参考文献:

- 洲本市Webサイト「洲本城跡と登山道整備」

洲本城の散策コース

洲本城の登山口にあたる道路は、「下の城」西側からと、大浜公園側の旅館「夢海游淡路島」横からとあるが、登り石垣を見るなら前者の方が良い。行き帰りで道を変えるのも良いだろう(登山口の詳しい場所は上記Googleマップ参照)。

洲本城の撮影スポット

西の丸から本丸と天守を眺めを是非。アップで捉えようとすると望遠レンズが必要だが、大阪湾と城の眺めは壮大という言葉がぴったりな景観だぞ。

洲本城の写真集

城郭カメラマンが撮影した「お城めぐりFAN LIBRARY」には、洲本城の魅力を映す写真が並ぶ。事前に目にしておけば現地での発見が鮮やかになり、旅の余韻もいっそう深まる。洲本城の周辺史跡を訪ねて

寛永8年(1631)から12年(1635)まで、城とともに城下町が由良成山城から洲本に移された。城下町は現在の堀端筋を境に東を「内町」(東端は海)、西を「外町」とし、最も西側の千草川の川沿いに寺町が形成された。現在、城下町には、徳島藩士長屋門と稲田家臣長屋門が多少改変されている姿となるが残っている。その稲田家臣長屋門付近には旧益習館庭園がある。城下町建設の石切場に徳島藩の筆頭家老稲田家の別邸があり、私塾「益習館」が開かれていたが、庚午事変で建物は焼失、その庭が残っており土日に公開されていることがある。庭石には矢穴痕がある巨石を用いている。

洲本城の移築御殿

洲本八幡神社の金天閣が洲本城の移築御殿と伝わっている。もとは洲本城内にあり藩主の迎賓館で大正時代に現在地の移築された。玄関の蟇股には蜂須賀家の紋、蜂須賀万字が見られる。場所は洲本市山手2丁目1-43、内部非公開だが外観は見ることができる。

洲本八幡神社の金天閣が洲本城の移築御殿と伝わっている。もとは洲本城内にあり藩主の迎賓館で大正時代に現在地の移築された。玄関の蟇股には蜂須賀家の紋、蜂須賀万字が見られる。場所は洲本市山手2丁目1-43、内部非公開だが外観は見ることができる。

洲本城観光のおすすめホテル

関西から1泊旅行といえば、その候補に挙がる淡路島。その中心地である洲本には、海に面した温泉旅館や料理旅館が建ち並んでいる。海のもの山のものなど旬の食材も豊富でハモ料理でもちょっと有名。

洲本城の観光情報・アクセス

所在地

住所:兵庫県洲本市小路谷972 [MAP] 県別一覧[兵庫県]

電話:0799-24-7613(洲本市商工観光課)

- 公式サイト(洲本市)

開館時間

洲本城は散策自由。山頂の追手門付近の駐車場も時間制限無し。

アクセス

鉄道利用

淡路島に鉄道は無く、高速バスを利用する。洲本高速バスセンターまでは大阪から2時間26分、神戸三宮から87分。洲本高速バスセンターからは徒歩約35分(約2km)。バスセンター横にある観光案内所でマップをGET。

マイカー利用

神戸淡路鳴門自動車道、洲本ICから東へ約16分(約8km)。山頂の追手門付近に無料駐車場有り。

岡 泰行 | 城郭カメラマン [プロフィール]

1996年よりWebサイト「お城めぐりFAN」を運営し、日本各地の城郭を訪ね歩いて取材・撮影を続けている。四半世紀にわたる現地経験をもとに、城のたたずまいと風土を記録してきた。撮影を通して美意識を見つめ、遺構や城下町の風景に宿る歴史の息づかいを伝えている。その作品は、書籍・テレビ・新聞など多くのメディアで紹介され、多くの人に城の美しさと文化を伝えている。

映像で観る城景『洲本城を歩く 4K』

洲本城:城ファンたちの記憶

実際に洲本城を訪れた城ファンの皆さまが綴る、印象に残った景色、人との出会い、歴史メモ、旅のハプニングなど、心に残る旅の記憶を共有しています(全7件)。

22年8月に訪問。天守閣は階段が外され登れないようになっていた。天守というより観光用展望台かな。石垣の修復作業が行われている。洲本の眺望は素晴らしかった、これだけでも行った甲斐が有った。帰りは徒歩で下山し洲本市淡路文化資料館見学。

( じいじ)

桜が満開になると、ショボイお城も景色が変わります。毎年楽しみにしている桜の名所です。

( みぃsan)

急な斜面ですが、本丸天守台から東の丸までの間に「登り石垣」があります。登り石垣は数少なく、ここ洲本城と四国の松山城、彦根城にあります。

( 半兵衛)

洲本城は、現地の洲本市淡路文化資料館でもう少し詳しい資料と説明があります。

( ふ~たろ)

余談ですが淡路城って言うのも見つけました。洲本城とは別もので勝手に平成になってから作られた城があります。入場料も必要なよう。ただ、そこで飾られている鎧は見る価値があるかもしれません。

( ふ〜たろ)

淡路島にあるからかどうか分からないですが、今一マイナーな山城ですが、結構大規模な城郭を持つ山城です。安宅氏が築城したのですが羽柴秀吉によって征服され城主には脇坂氏が任命され江戸時代は池田氏、蜂須賀氏と代わったようです(あいまいな知識ですみません)。

( ふ〜たろ)

歴史も古く、規模も大きいのに地元でもたいした扱いを受けてないようです。天守台には昭和3年に作られたしょぼい天守閣があって興ざめします。

( ふ〜たろ)