写真・記録:岡 泰行/城郭カメラマン

吉川元春館の歴史と見どころ

吉川元春館は、毛利元就の次男である吉川元春が、家督を嫡男の元長に譲ったのち隠居所として築いた館だ。天正11年(1583)頃から工事が始められたが、元春は完成を見ぬまま天正14年(1586)に出征先の豊前小倉城で没した。その翌年には元長も世を去り、館は広家に引き継がれる。やがて天正19年(1591)、広家が豊臣秀吉の命で月山富田城へ移されると、居館跡には元春の菩提寺である海応寺が建てられ、父子の墓所も置かれた。

やがて館跡は田畑に埋もれたが、昭和61年(1986)に国史跡に指定され、平成6年(1994)から発掘調査が進められ、その遺構が明らかとなった。さらに平成14年(2002)には庭園跡が国の名勝に指定され、往時の姿を今に伝える歴史公園として整備されている。

吉川元春館の構造と特徴

吉川元春館は志路原川沿いの段丘上に築かれ、間口約110m、奥行約80mの規模をもつ。北側を切岸、南側を堀で固め、正面となる東側には長大な石垣を築いた。中央に幅約7.1mの表門を挟み、その北側が長さ53.3m・南側が長さ19.5m、高さは約3mの石垣を設けていた。石垣は立石を要所に配し、その間に平石を積む独特の技法で、同様の立石を持つ石垣が、この地域で、万徳院跡など8個所確認されている。同じ石工による地域的特徴と言っていい。

館内は表門を入った東部が政務や儀式に用いられる公的空間、西・南・北が日常生活の場として区画され、台所や便所、湯殿などの建物跡が検出されている。今日では台所が復元され、庭園も往時の姿に整備復元されている。

庭園跡

館北側には池泉と築山を備えた庭園跡が確認されている。石組による池や、築山としての月山が配され、滝石組や三尊石風の配置も見られることから、池泉鑑賞式庭園の様式を備えていたことがわかる。一度の改修を経たのち、現在は発掘時の姿に復元され、平成14年(2002)には「吉川元春館跡庭園」として国の名勝に指定された。

館北側には池泉と築山を備えた庭園跡が確認されている。石組による池や、築山としての月山が配され、滝石組や三尊石風の配置も見られることから、池泉鑑賞式庭園の様式を備えていたことがわかる。一度の改修を経たのち、現在は発掘時の姿に復元され、平成14年(2002)には「吉川元春館跡庭園」として国の名勝に指定された。

便所跡

館跡からは木桶を地中に埋めた便所跡が出土している。土の分析によって寄生虫の卵が多数確認され、あわせてベニバナや梅、ナスなどの種子や花粉も検出された。これにより戦国期の衛生事情や食生活の一端が明らかとなり、用便後に使われた木製の箆(ちゅうぎ)も見つかっていることから、当時の暮らしを具体的に示す資料となっている。

館跡からは木桶を地中に埋めた便所跡が出土している。土の分析によって寄生虫の卵が多数確認され、あわせてベニバナや梅、ナスなどの種子や花粉も検出された。これにより戦国期の衛生事情や食生活の一端が明らかとなり、用便後に使われた木製の箆(ちゅうぎ)も見つかっていることから、当時の暮らしを具体的に示す資料となっている。

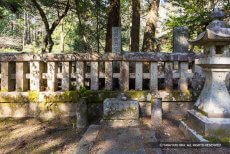

吉川元春・元長の墓

館跡から西の山間部に徒歩で入ると、やがて吉川元春の墓が現れる。天正13年(1585)、小倉城二の丸で没して後、遺骨がこの地に帰った。元春の嫡男、元長の墓もあり、ともに眠る。現地案内板によると、吉川家が岩国へ移封された後は一時期荒廃したが文政10年(1827)に修復され、玉垣や石灯籠ができた。

館跡から西の山間部に徒歩で入ると、やがて吉川元春の墓が現れる。天正13年(1585)、小倉城二の丸で没して後、遺骨がこの地に帰った。元春の嫡男、元長の墓もあり、ともに眠る。現地案内板によると、吉川家が岩国へ移封された後は一時期荒廃したが文政10年(1827)に修復され、玉垣や石灯籠ができた。

参考文献

- 『日本城郭大系13』(新人物往来社)

- 「戦国の庭 歴史館」展示パネル

- 広島県埋蔵文化財調査室「むかしライフ研究室 第9回『トイレについて』」

- 北広島町公式サイト「史跡 吉川氏城館跡(吉川元春館跡)」

吉川元春館の学びに役立つ本と資料

戦国の庭 歴史館

館跡に隣接して建つ「戦国の庭 歴史館」では、吉川元春館の発掘成果や復元模型、出土遺物が展示されている。武具や陶磁器、台所・湯殿の復元展示を通じて、訪れる人は戦国期の居館生活を実感できる。吉川氏の居館を中心とした中世の歴史を紹介する拠点として、地域の歴史学習や観光にその役割を果たしている。写真は吉川元春館の模型。

館跡に隣接して建つ「戦国の庭 歴史館」では、吉川元春館の発掘成果や復元模型、出土遺物が展示されている。武具や陶磁器、台所・湯殿の復元展示を通じて、訪れる人は戦国期の居館生活を実感できる。吉川氏の居館を中心とした中世の歴史を紹介する拠点として、地域の歴史学習や観光にその役割を果たしている。写真は吉川元春館の模型。

書籍は『吉川元春館跡 ─第三次発掘調査概要─』(1996広島県教育委員会)、『国史跡 吉川城館跡ガイドブック』(2009北広島町教育委員会)などが、同歴史館で販売されている。

吉川元春館の撮影スポット

吉川元春館のメインカットは、その正面にあたる、東向き長さ約80mにわたる石垣だ。そのため午前中の順光時間帯に訪れたい。石垣はフレームの中で高く見せたいので、たとえば、東北隅あたりから、低いアングルで見上げるように撮影すると良い。

吉川元春館の写真集

城郭カメラマンが撮影した「お城めぐりFAN LIBRARY」には、吉川元春館の魅力を映す写真が並ぶ。事前に目にしておけば現地での発見が鮮やかになり、旅の余韻もいっそう深まる。吉川元春館の周辺史跡を訪ねて

万徳院跡

万徳院は、天正3年(1575)ごろに吉川元長によって建立された寺院跡。長さ約230mの参道と東西80m、南北45mの境内地が発掘調査が行われ、本堂跡、庫裏跡、庭園跡、風呂屋敷跡などが整備されている。正面の門、両脇の石垣が、吉川元春館と同じ石工集団によるものと思われ、立石を使用した石垣で見応えがある。

万徳院は、天正3年(1575)ごろに吉川元長によって建立された寺院跡。長さ約230mの参道と東西80m、南北45mの境内地が発掘調査が行われ、本堂跡、庫裏跡、庭園跡、風呂屋敷跡などが整備されている。正面の門、両脇の石垣が、吉川元春館と同じ石工集団によるものと思われ、立石を使用した石垣で見応えがある。

吉川元春館の観光情報・アクセス

所在地

住所:広島県山県郡北広島町海応寺255-1 [MAP] 県別一覧[広島県]

電話:0826-83-1785(戦国の庭 歴史館・吉川元春館跡歴史公園)

- 戦国の庭歴史館・吉川元春館跡歴史公園(北広島町役場)

アクセス

鉄道利用

JR広島駅からバスまたは鉄道で新白島駅、バスを乗り継ぎ、千代田ICにてバス乗換「海応寺」降車、徒歩2分。詳しくは乗換案内など参照のこと。

マイカー利用

中国自動車道、千代田ICから北へ13分(10km)、または、広島自動車道、大朝ICから南へ9分(7.2km)。無料駐車場(31台)有り。

岡 泰行 | 城郭カメラマン [プロフィール]

1996年よりWebサイト「お城めぐりFAN」を運営し、日本各地の城郭を訪ね歩いて取材・撮影を続けている。四半世紀にわたる現地経験をもとに、城のたたずまいと風土を記録してきた。撮影を通して美意識を見つめ、遺構や城下町の風景に宿る歴史の息づかいを伝えている。その作品は、書籍・テレビ・新聞など多くのメディアで紹介され、多くの人に城の美しさと文化を伝えている。

吉川元春館:城ファンたちの記憶

実際に吉川元春館を訪れた城ファンの皆さまが綴る、印象に残った景色、人との出会い、歴史メモ、旅のハプニングなど、心に残る旅の記憶を共有しています(全3件)。

吉川元春館の庭園が名勝に指定されていることを知り、足を止めました。池や築山が再現されていて、戦国期の武家屋敷にこんな空間があったのかと感心します。遺構が史料と照らして整備されているので、散策しながら歴史の一端を確かめられるのが良いですね。館跡から、元春の墓にも立ち寄りましたが、父子の眠る地に時の流れを感じました。

( 郷土史双六斎)

石垣の積み方が面白かったです。立石を要所に使う工法は、この地方の特色だそうで、現地でじっくり観察すると確かに独特なリズムを感じました。学術的には「地域石工集団の仕事」と説明されますが、ただ眺めるだけでも迫力がありますね。

( クモトカゲ)

吉川元春館は、発掘調査がほぼ終わり、現在は歴史公園として整備が進められているようです。敷地は一辺およそ100メートルほどで、建物跡や庭園跡、石垣、池など、多彩な遺構が確認されています。館の建築は天正11年(1583)に始まり、近くには子の元長の屋敷もありました。こちらは「万徳院跡」とも呼ばれ、同じく発掘調査が行われています。

いずれの石垣も、立石を組み合わせる独特の工法が見られ、当時この地域には優れた石工集団が存在したことを物語っています。また館跡からは便所も見つかり、残された痕跡を分析したところ、元春が口にしていたとされる食材が判明しました。記録によれば、その食事は意外にも質素なものだったと伝わります。

( 美作)