写真・記録:岡 泰行/城郭カメラマン

小倉城の歴史と見どころ

関門海峡を望む北九州の要に築かれた小倉城は、戦国から幕末にかけての激動を映す歴史の舞台であり、細川・小笠原両氏の手で磨かれた美と技の城でもある。天守が再建された姿、そして今に残る石垣や門跡、遺構と再建の間に、時代の息づかいと築城の美学が脈打っている。本ページでは歴史とその特徴を紹介する。

小倉城の歴史

小倉城(こくらじょう)は、九州の最北端、関門海峡を挟んで本州と結ぶ玄関口に位置する。永禄12年(1569)、毛利元就が九州北部の覇権を争うため、その拠点として築いたのが始まりだ。豊臣軍の侵攻後、秀吉はこの重要拠点に森吉成を配した(森吉成は入封を機に毛利勝信と改名)。時は下り、関ヶ原の合戦で功を立てた細川忠興が、田辺城から移り、慶長7年(1602)に現在の城を築いた。寛永9年(1632)に細川忠利が熊本城へ転封となって後は、明石城から小笠原忠真が入封し小倉藩主となり、以降、小笠原氏が10代にわたり幕末まで、九州の外様大名を監視する役目を担った。

天守や本丸御殿は、天保8年(1837)に焼失する。翌年、本丸御殿は再建されるも天守は再建されなかった。幕末期の小倉城は、幕府側の前哨基地となっており、慶応2年(1866)、第二次長州征討で孤立した小笠原藩が自ら城に火を放ち退去している。この時、すべてが焼け落ちたという。天守の構造は特異で、最上階が上下二段に分かれ、上方が張り出す「唐造り」であった。これに影響を受けた城は、津山城、高松城、米子城の四十櫓がある。残念ながらいずれも明治期に解体されている。

再建された天守・桜ライトアップ

昭和34年(1959)、天守と続櫓、着見櫓が鉄筋コンクリートで復興された。外観四重(屋根四層)内部五階建て、大入母屋破風や千鳥破風、唐破風などを設けているが、実際には破風は無かったと考られている。平成2年(1990)には天守内部の展示が全面的にリニューアルされ、平成10年(1998)には小倉城庭園が開館した。また平成31年(2019)にも展示内容が再度刷新されている。再建された天守は北九州市のシンボルとなっており、高さは石垣上から28.7メートルで、全国の天守の中では第6位となっている。

参考文献:

- 小倉城天守閣展示資料

- 『探訪ブックス城9近畿の城』(小学館)

- 『日本城郭体系18』(新人物往来社)

- 北九州市Webサイト「小倉城跡」

小倉城の特徴と構造

小倉城は、紫川(むらさきがわ)の河口西岸に兵陵に築かれ、砂津川と合わせ東側と外濠とし、西は板櫃川を外濠として取り入れた城域であった。住家町にも土塁をめぐらせ街道筋には厳重な門を設けていたという。城内には平櫓117棟、二階櫓16棟、門櫓12の計145棟があったが、現在はひとつも残っておらず、主に本丸の石垣を残している。往時の城内の櫓など施設について詳しくは、寛永元年(1624)から8年間の記録『細川藩日張』に記載されている。

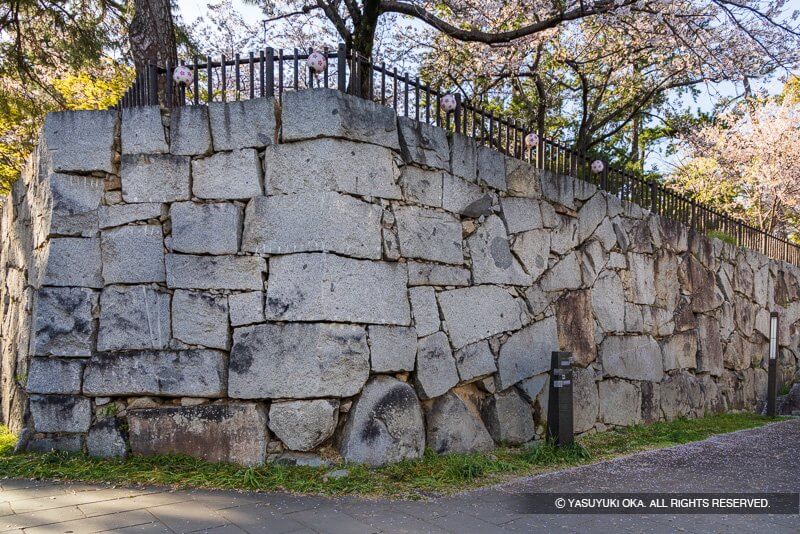

大手門跡

大手門は小倉城の正門にあたり、虎口には巨石が用いられ、来訪者を威圧する。とくに鏡石の配置は印象的で、築城者の美意識と威信を感じさせる。虎ノ門口の虎口にも巨石が用いられている。大手門をくぐると90度左に折れ、槻門へと続く構造となっていた。現在見られる天守へ続くスロープは、明治中期に陸軍によって改編されたものだ。

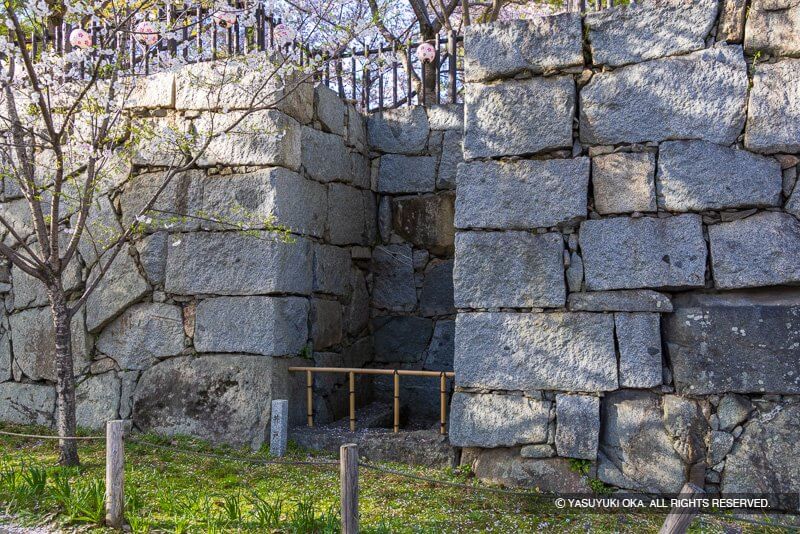

槻門跡

大手門の次に控えるのが槻門(かやきもん)である。礎石のみが遺されているが、かつては櫓門として、二階部分が本丸御殿の玄関として機能していた。明治中期に陸軍によって改編されたため、虎口の石垣は、殆どが平成になって積み直されたもの。その再下段にあたる部分は築造当時の石材が残されているのがポイントだ。

本丸井戸

本丸(松の丸)の井戸は、城壁を凹ませた独特の位置に設置されており、その形状が珍しい。これは、細川氏が築いた丹後の田辺城にも似た構造が見られ、築城技術にある程度の一貫性があったことを示している。

西の口門跡

大手門と反対側にあたる搦手門。石垣の隅部に、青白い異なる石質の石を用いている。ここからは本丸や松ノ丸の石垣と水堀を一望でき、近世の城らしさを実感できる場所。

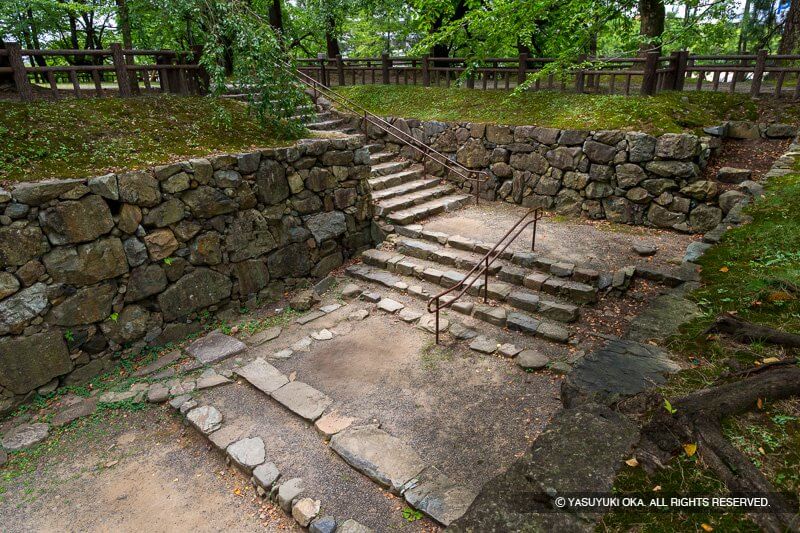

多聞口門跡

虎口風景が美しい門跡がある。迷路感が香る空間で石垣も美しく、礎石や排水路の石組みなど、小倉城の中では、当時の息吹が身近に感じられる場所だ。

隅部の意匠 ― 花崗岩のアクセント

本丸石垣や天守台の隅部には、青白く産地の異なる花崗岩がアクセントとして配されている例が見られる。これは細川家の築城における意匠性の高さを物語っており、単なる機能的構造ではない、美学の発露といえよう。

小倉城庭園

天守東側に広がるのが「小倉城庭園」である。江戸期の武家書院を再現した施設と、下屋敷跡に作庭された池泉回遊式の大名庭園から成る。書院は再現建築だが、庭園は小笠原氏時代、5代藩主・小笠原忠苗の時代に築かれたもの。平成6年(1994)の発掘により、細川忠興の時代の石垣と、それ以前のものとを組み合わせて作庭されていることが明らかとなった。

小倉城の学びに役立つ本と資料

小倉城の撮影スポット

城内からは本丸水堀越しの眺望が有名だ。または、小倉城庭園内からどうぞ。遠景は小倉城はビル群に囲まれ城らしい風景が得にくい。城外からは「リバーウォーク北九州」や「北九州市役所」、「紫川」対岸から望むと良い。

遠景スポット

リバーウォーク北九州から

小倉城のすぐ北側にある「リバーウォーク北九州」5階・6階から天守の眺めが良い。5階にはルーフガーデンがあるので、是非一度、足を運んでみてほしい。

小倉城のすぐ北側にある「リバーウォーク北九州」5階・6階から天守の眺めが良い。5階にはルーフガーデンがあるので、是非一度、足を運んでみてほしい。

北九州市役所から

天守の南東に、ひときわ高いビルがある。「北九州市役所」で、16階市役所屋上展望室から天守を望むことができる。土曜日、日曜日及び祝日を除いた平日の9時から17時まで。ガラスの汚れや反射がないところを選んで撮影すると良いぞ。

天守の南東に、ひときわ高いビルがある。「北九州市役所」で、16階市役所屋上展望室から天守を望むことができる。土曜日、日曜日及び祝日を除いた平日の9時から17時まで。ガラスの汚れや反射がないところを選んで撮影すると良いぞ。

紫川対岸から

小倉城の写真集

城郭カメラマンが撮影した「お城めぐりFAN LIBRARY」には、小倉城の魅力を映す写真が並ぶ。事前に目にしておけば現地での発見が鮮やかになり、旅の余韻もいっそう深まる。小倉城の周辺史跡を訪ねて

都市の中にぽつんと佇む小倉城を訪れると、どうも他に歴史スポットが無い感覚に陥るが、小笠原家の初代藩主が創建した菩提寺「広寿山福聚寺(こうじゅざんふくじゅじ)」、島原の乱で活躍した「高田又兵衛の墓」、「武蔵の碑」、「森鴎外旧居」などがある。城でいうと有名城は、福岡城。または近くに巌流島(舟島)、壇ノ浦、厳流島など、車移動ならセットでどうぞ。

小倉城観光のおすすめホテル

小倉城近郊のホテルなら、城からも繁華街からも近い「ホテルクラウンパレス小倉」が良い。部屋は市街地側と川側と分かれるが、川側から小倉城天守が見える訳ではない(一部のWebの口コミでは見えると書かれているが見えない)。ホテルクラウンパレス小倉の部屋は広い。少し古さを感じさせるテイストだか、過ごすのが気持ちがいいほどに非常に綺麗に保たれており、旅が良きものとなった。

小倉城近郊のホテルなら、城からも繁華街からも近い「ホテルクラウンパレス小倉」が良い。部屋は市街地側と川側と分かれるが、川側から小倉城天守が見える訳ではない(一部のWebの口コミでは見えると書かれているが見えない)。ホテルクラウンパレス小倉の部屋は広い。少し古さを感じさせるテイストだか、過ごすのが気持ちがいいほどに非常に綺麗に保たれており、旅が良きものとなった。

小倉城の観光情報・アクセス

所在地

住所:福岡県北九州市小倉北区城内 [MAP] 県別一覧[福岡県]

電話:093-561-1210(小倉城)

開館時間

小倉城天守閣

9:00~20:00(4月~10月)9:00~19:00(11月~3月)

※最終入場は30分前

※小倉城天守閣以外は散策自由。

アクセス

鉄道利用

JR鹿児島本線、小倉駅下車、徒歩15分。または、西小倉駅下車、徒歩5分。

マイカー利用

北九州都市高速道路、勝山出口、または小倉駅北出口から5分。北九州市庁舎地下に有料駐車場(40台)有り。

岡 泰行 | 城郭カメラマン [プロフィール]

1996年よりWebサイト「お城めぐりFAN」を運営し、日本各地の城郭を訪ね歩いて取材・撮影を続けている。四半世紀にわたる現地経験をもとに、城のたたずまいと風土を記録してきた。撮影を通して美意識を見つめ、遺構や城下町の風景に宿る歴史の息づかいを伝えている。その作品は、書籍・テレビ・新聞など多くのメディアで紹介され、多くの人に城の美しさと文化を伝えている。

小倉城:城ファンたちの記憶

実際に小倉城を訪れた城ファンの皆さまが綴る、印象に残った景色、人との出会い、歴史メモ、旅のハプニングなど、心に残る旅の記憶を共有しています(全10件)。

小倉城は筑前街道と豊後街道の接点に位置しています。

( 光秀)

小倉城は南蛮づくりの天守で、瀬戸内海を見守る重要な拠点。小倉城は、筑前街道と豊後街道の接点に位置しています。細川家や、黒田家などの名高い大名が治めました。

( カール君)

2018年8月6日〜2019年3月31日まで、小倉城天守は、展示リニューアルのため休館。

( shirofan)

小倉城天守閣は、2014年4月1日〜12月13日の予定で、耐震補強工事を行っていたが、12月14日、約8カ月間の耐震補強工事を経てリニューアルオープン。ライトアップなども一新された。

( shirofan)

小倉城天守閣の展示は「からくりシアター」など小倉の歴史を振り返る体験型施設で、ちょっと面白いぞ。

( 小倉観光応援隊)

姫路城の天守に良く似た破風が目に付き望楼型天守のようになっていますが、細川氏が建て、江戸後期に落雷でで焼失した本来の天守は最上階以外破風をまったく持たない最新鋭の層塔式天守でした。津山城天守はこれを参考にしたという話があります。

( 氏綱)

戦後に復興された、鉄筋コンクリートの復興天守が、小倉の町のシンボル。内部は、細川〜小笠原統治下の歴史を振り返る郷土資料館になっています。当時の殿様の台所を復元してみたり、大名駕籠の体験コーナーが作られたりと、ここ5年ほどでいくらか内容が改善されました。城郭の中には現在、北九州市役所のほか、昨年作られた小倉城庭園(礼儀作法の元締め・小笠原家の礼法をしのぶ博物館も併設)や、「無法松の一生」で有名な小倉祇園太鼓を行う八坂神社、松本清張記念館などがあります。最近になって旧城郭の勝山公園から細川期の刻印が残る石が出土。研究が進んでいます。

( 相部任宏)

慶長7年(1602)、関が原後移封された細川忠興の築城。当時は「唐造り」のお城と呼ばれ、全国でも珍しい存在だったらしい。ほどなく細川家は熊本へ移り、譜代大名の小笠原家が入り明治に至る。幕末、長州との戦争により城は大破(小笠原家は田川郡に逃げ、このため今でも評判が悪い)。近代は陸軍の師団となる。戦後、昭和34年、外観模擬天守が復興。

( 相部任宏)

小倉城の石垣の多くは自然石でできている(四角く切った石ではない)。

( Jimmay)

毎年12月には、小倉城もちつき大会、1月15日には、おしるこ大会が開かれる。

( Jimmay)