写真・記録:岡 泰行/城郭カメラマン

伊丹城(有岡城)の歴史と見どころ

大阪と神戸の間に位置する伊丹市。その市街地に、有岡城は静かにたたずんでいる。戦国時代に荒木村重が大改修を行い、拠点とした城であり、織田信長の軍勢との攻防戦の舞台となった。特筆すべきは、城と城下町を一体化させた「惣構え」の構造にある。この防御形式は、のちに関東で発展した小田原城のような総構えの先駆といえる。現在、その中心部は史跡公園として整備され、発掘調査によって確認された石垣や空堀、礎石建物などが往時をしのばせている。歴史と静寂のあいだを歩き、かつての有岡の姿を想像する時間が、訪れる者の心に深くしみわたる。

有岡城(伊丹城)の歴史

伊丹城は、南北朝時代に摂津国人の伊丹氏によって築かれた平城で、文献上では文和2年(1353)の史料にその名が初めて現れている。天正2年(1574)、織田信長の家臣となった荒木村重が伊丹城を攻め落とし、伊丹親興を追放して有岡城と改名、自ら城主となった。村重は城に大規模な改修を加え、侍町と町屋を堀と土塁で囲む強固な「惣構え」の城郭を完成させた。天正5年(1577)には、有岡城を訪れたイエズス会宣教師ルイス・フロイスが「我等は宵の口に伊丹と称し甚だ壮大にして見事なる城に着きたり」と記した書簡を残している。

余談ながら、荒木氏というのは、丹波八上城の波多野氏の一族で、村重の父の代から摂津池田氏(池田城)に仕えていたらしい。池田氏には、池田二十一人衆と呼ばれた武将たちがおり、荒木村重や中川清秀も名を連ねていた。元亀元年(1570)に当主、池田勝正を追放して後、村重は摂津支配の道を歩む。西に花隈城を築き親族の元清を、尼崎城に長男村次、吹田城には弟の村氏を、茨木城には中川清秀を配し、その支配を盤石なものとしている。

時は下り、天正6年(1578)10月、村重は石山本願寺や毛利氏と通じて有岡城に籠もり、織田信長に対して突如謀反を起こした。信長は総攻撃を加えたが、城は容易に落ちず、約10か月に及ぶ籠城戦に及んだ。翌年、村重は息子村次が守る尼崎城へ移り、各所へ救援を要請するも、ついに翌天正7年(1579)11月に有岡城は落城した。その後、村重は親族が守る花隈城に移り、尾道へと逃れた。生き残った妻子や家来620人余は、尼崎七松で処刑された(現七松八幡神社にはその供養碑がある)。

有岡城が落城して後は、池田氏が入城し、その名を「伊丹城」に戻した。天正11年(1583)、池田氏が美濃へ転封し伊丹城が廃城となり、荒木村重の改修から僅か9年でその歴史を閉じた。その後は秀吉の直轄領となり伊丹には二度と城は築かれず、城下は酒造業で繁栄した近世の伊丹郷町に受け継がれていった。

明治時代には城跡を横切る国鉄(現JR)福知山線が敷設され、主郭部の東半分が失われている。昭和50年(1975)以降の発掘調査で良好な遺構が確認され、一部が昭和54年(1979)に国史跡に指定された。残された主郭部は史跡公園として整備され、平成5年(1993)に石垣や井戸跡などが整備復元されている。

有岡城の特徴と構造

有岡城は、猪名川西岸の伊丹台地東端に築かれた平城で、伊丹氏の居城だった約170m四方を主郭とした。本丸が台地の突端に位置し、西と南に人工の堀を巡らせ、東側は川沿いの崖(6〜8mの断崖)を天然の要害としていた。城域は南北約1.7km・東西約0.8kmに及び、土塁と堀で囲まれた広大な惣構が形成されていた。北の「岸の砦」、西の「上臈塚砦」、南の「鵯塚砦」という主に三つの砦が周囲の要所に配され、上臈塚・鵯塚の二砦は古墳を利用して築かれていた。

城の内部は武家屋敷の侍町と商人の町屋地区に分かれており、両地区の境には「大溝筋」と呼ばれる大きな堀があったことが絵図から知られる。発掘調査でこの大溝筋跡と、その下から町屋地区を囲む幅約6m・深さ3m近い堀跡が見つかり、村重が城内にも幾重もの防御線を巡らせていたことが判明した。現在、有岡城跡史跡公園には本丸石垣や土塁、井戸跡、堀跡などが復元整備されており、往時の城の姿を偲ぶことができる。

有岡城が築かれた伊丹台地は、北方の山系から南へ舌状に張り出す地形を成している。城は東側には明瞭な高低差があり、川が流れて天然の防御線となっていた。一方、西側は2mほどのゆるやかな段差で、台地はなだらかに下っていく。このため、防御上の弱点は西側にあったと考えられている。

城に至る街道は、大坂口(南)と比陽口(西)の2筋が主であり、信長の攻撃も比陽口側から行われたと伝えられる。現在の比陽口は、片側2車線の広い道路となっており、往時の姿は失われているが、地形にその痕跡を読み取ることができる。

本丸跡

本丸跡は、JR伊丹駅から西すぐの公園がその痕跡で、昭和49年から51年にかけて行われた発掘調査で整備された石垣や井戸跡、建物の礎石が並ぶ。西側には高さ約6mの土塁があり、往時の防御構造を今に伝えている。なお、JR伊丹駅は、本丸東側を掘削し線路を通したため、当時の本丸はもっと東に広かった。

野面積みの石垣と転用石

有岡城の本丸跡には、発掘調査によって確認された野面積みの石垣が一部復元されている。墓石や五輪塔などを転用石が含まれ、天正期の築城らしさを示している。

本丸空堀跡

現在、本丸西側に確認できる主郭を取り巻く空堀跡は、幅約16〜17m、発掘調査では深さ3〜7mの箱掘だったことが分かっている。現在でも長さ160m前後にわたりその痕跡を見ることができる。

惣構えを歩く

JR伊丹駅のすぐ西側に広がる公園は、有岡城の本丸跡にあたる。戦国の世に名を馳せた城であり、歴史の表舞台にも登場する有岡城は、日本では数少ない「惣構えの城」として知られている。ヨーロッパの城郭都市を思わせるような、城下町全体を堀や土塁で囲んだ構えだ。現在、整備されているのは城の中心部の一部のみで、多くは失われた。だが、その痕跡は土地の高低差として残る。本ページでは、主郭から北に反時計回りで惣構えの痕跡を紹介する。ルートは、こちらのGoogleマップでご確認を。

曇正坂付近の段差

曇正坂道路上から右手を見ると主郭部から北に伸びる段差が見られ、それが惣構えのラインとして北へ延びていくのが分かる(伊丹市伊丹1丁目13)。

曇正坂道路上から右手を見ると主郭部から北に伸びる段差が見られ、それが惣構えのラインとして北へ延びていくのが分かる(伊丹市伊丹1丁目13)。

くすのきⅡ児童遊園地付近の段差

児童公園にある暗渠となった細い通路が、惣構えのラインだ。ここは車は通ることができないので徒歩散策が理想だ(伊丹市北本町1丁目305)。

児童公園にある暗渠となった細い通路が、惣構えのラインだ。ここは車は通ることができないので徒歩散策が理想だ(伊丹市北本町1丁目305)。

北ノ口砦址

惣構えの北東の突端に台地が残り、北ノ口砦址といわれている(伊丹市北本町1丁目118)。

惣構えの北東の突端に台地が残り、北ノ口砦址といわれている(伊丹市北本町1丁目118)。

V字に屈折する道

惣構えの北側で縄張りがV字に屈折する道がある。惣構えのラインを示している。写真奥がその付近(伊丹市宮ノ前3丁目)。

惣構えの北側で縄張りがV字に屈折する道がある。惣構えのラインを示している。写真奥がその付近(伊丹市宮ノ前3丁目)。

岸の砦跡・猪名野神社の土塁

猪名野神社は惣構えの最北で、「岸の砦」跡といわれている(伊丹市宮ノ前3丁目)。この猪名野神社の境内西側には、長さ約20mの土塁が残存している。また境内は、北が尖った形をしている。惣構えの北端がどのような形をしていたかを、いまも実感することができる。ぜひ、その突端の堀の名残りかと思われる小道を歩いてみてほしい。突端から東側は谷地形、西側は山地形で、相当な高低差が確認できる。天然の要害と言っていい。近年では東側で、家の立ち退きなどで新たな石垣と思われるものが見つかるなど、ちょっとした話題にもなっている。

猪名野神社は惣構えの最北で、「岸の砦」跡といわれている(伊丹市宮ノ前3丁目)。この猪名野神社の境内西側には、長さ約20mの土塁が残存している。また境内は、北が尖った形をしている。惣構えの北端がどのような形をしていたかを、いまも実感することができる。ぜひ、その突端の堀の名残りかと思われる小道を歩いてみてほしい。突端から東側は谷地形、西側は山地形で、相当な高低差が確認できる。天然の要害と言っていい。近年では東側で、家の立ち退きなどで新たな石垣と思われるものが見つかるなど、ちょっとした話題にもなっている。

余談ながら、「猪名野神社」は、毎年、春祭に流鏑馬神事が行なわれることで有名な三重県の「猪名部神社」と深い関わりがあるのだとか。ちなみに兵庫県池田市に行くと「猪名津彦神社(いなづひこじんじゃ)」、箕能市に行くと「為那都比古神社(いなづひこじんじゃ)」など同じ系列と思われる神社が点在している。一説によると奈良の大仏殿を建てた大工、猪名部氏に関連するのだとか。

猪名野神社西側の堀跡

猪名野神社の西を南北に走る道路「緑ヶ丘中央線」が、惣構えの西側ラインだ。現在は道路になっているが、ここには近世初頭には川が流れていた。池田池から流れる小川が猪名野神社を経て、有岡城の惣構えの輪郭に沿って西へ蛇行していたのだ。現地の古老によると、その昔、写真の地点に「清水橋」という橋があったらしいが、昭和初期の都市整備で撤去されたという。後に石碑が設けられたものの、現在ではその所在が分からなくなっている。清水橋は今もバス停の名称としてその名残をとどめている(伊丹市宮ノ前3丁目)。

猪名野神社の西を南北に走る道路「緑ヶ丘中央線」が、惣構えの西側ラインだ。現在は道路になっているが、ここには近世初頭には川が流れていた。池田池から流れる小川が猪名野神社を経て、有岡城の惣構えの輪郭に沿って西へ蛇行していたのだ。現地の古老によると、その昔、写真の地点に「清水橋」という橋があったらしいが、昭和初期の都市整備で撤去されたという。後に石碑が設けられたものの、現在ではその所在が分からなくなっている。清水橋は今もバス停の名称としてその名残をとどめている(伊丹市宮ノ前3丁目)。

伊丹小学校付近の段差

伊丹小学校から「緑ヶ丘中央線」を挟み、東側に高低差がある。これが惣構え西端の痕跡だ(伊丹市宮ノ前1丁目)。

伊丹小学校から「緑ヶ丘中央線」を挟み、東側に高低差がある。これが惣構え西端の痕跡だ(伊丹市宮ノ前1丁目)。

昆陽口惣構址付近の段差

「伊丹小学校前」交差点(比陽口)から「中央6013号線」に入る。こうした小道は歩くと高低差が面白く、道のすぐ西側が城外側で谷地形になっていることがよく分かる(伊丹市中央2丁目)。

「伊丹小学校前」交差点(比陽口)から「中央6013号線」に入る。こうした小道は歩くと高低差が面白く、道のすぐ西側が城外側で谷地形になっていることがよく分かる(伊丹市中央2丁目)。

上臈塚砦跡 ─ 墨染寺の女郎塚と伝荒木村重の墓

「中央6013号線」という小道から、惣構えのラインに沿って南下、県道189号線を東進し「中央3丁目」交差点から南下する有馬街道を歩く。伊丹シティホテルから墨染寺あたりまで、上臈塚砦(じょうろうづかとりで)の推定地で、ホテル建設時の発掘調査では、砦は古墳時代前期の古墳を利用していたことが判明している。墨染寺には、有岡城の落城時に命を落とした者を供養する「女郎塚」がある。また、荒木村重の墓と伝わる九層の石塔が残る(伊丹市中央6丁目)。

「中央6013号線」という小道から、惣構えのラインに沿って南下、県道189号線を東進し「中央3丁目」交差点から南下する有馬街道を歩く。伊丹シティホテルから墨染寺あたりまで、上臈塚砦(じょうろうづかとりで)の推定地で、ホテル建設時の発掘調査では、砦は古墳時代前期の古墳を利用していたことが判明している。墨染寺には、有岡城の落城時に命を落とした者を供養する「女郎塚」がある。また、荒木村重の墓と伝わる九層の石塔が残る(伊丹市中央6丁目)。

伊丹郷原遺跡付近の段差

墨染寺から南下し、県道13号線「尼崎池田線」を南へ進むと、左手に「伊丹郷原遺跡」がある。ここに惣構えの高低差の痕跡が見られる。道路上から東にそれて流れていく小川があり、それが惣構えのラインだ。この小川は住宅街の中でいくつか蛇行を繰り返し、本田針灸院のあたりで暗渠となる(伊丹市南本町1丁目)。

墨染寺から南下し、県道13号線「尼崎池田線」を南へ進むと、左手に「伊丹郷原遺跡」がある。ここに惣構えの高低差の痕跡が見られる。道路上から東にそれて流れていく小川があり、それが惣構えのラインだ。この小川は住宅街の中でいくつか蛇行を繰り返し、本田針灸院のあたりで暗渠となる(伊丹市南本町1丁目)。

鵯塚砦跡

先の道路を道なりに進むと、台地上に登るかたちとなり、再び有馬街道に出る。その頂上付近が「鵯塚砦(ひよどりづかとりで)」跡とされる。なお、そこから街道を南下すると、下り道となり、下りきったところが惣構えの最南端となる(伊丹市伊丹7丁目3)。

先の道路を道なりに進むと、台地上に登るかたちとなり、再び有馬街道に出る。その頂上付近が「鵯塚砦(ひよどりづかとりで)」跡とされる。なお、そこから街道を南下すると、下り道となり、下りきったところが惣構えの最南端となる(伊丹市伊丹7丁目3)。

東惣構跡

惣構えの最南端はV字に尖っている。そこから小川に沿って北上すると常に左手に段差を見て歩くことになる。途中、東惣構跡を通る。その地形から当時の惣構えラインを想像することができる(伊丹市伊丹5丁目)。

惣構えの最南端はV字に尖っている。そこから小川に沿って北上すると常に左手に段差を見て歩くことになる。途中、東惣構跡を通る。その地形から当時の惣構えラインを想像することができる(伊丹市伊丹5丁目)。

惣構えを歩きながらふと立ち止まると、道路や川筋の曲がりに、かつての城の気配がそっと息づいているように感じられた。喧騒から一歩離れたこの場所で、過去の記憶が今もなお息づいている。

参考文献:

- 『伊丹市史 第二巻』(1969 伊丹市)

- 『伊丹城(有岡城)跡―主郭部の発掘調査を中心として―』(2020 伊丹市立博物館)

- 『伊丹の文化財』(1995 伊丹市教育委員会)

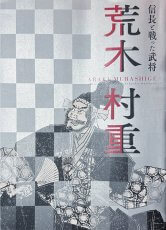

- 『信長と戦った武将 荒木村重』(2022 市立伊丹ミュージアム)

- 『伊丹市の歴史』(2023 市立伊丹ミュージアム)

- 伊丹市公式ウェブサイト「有岡城跡」

伊丹城(有岡城)の学びに役立つ本と資料

市立伊丹ミュージアム

「I/M 市立伊丹ミュージアム」には、18世紀前半の伊丹の町を再現した模型があり、総構がどんな姿か垣間見ることができる。また、常設展示で伊丹の歴史を知ることができるほか、伊丹市史の閲覧も可能だ。2022年4月に美術館や博物館を統合して、ミュージアムとしてオーブンした。

「I/M 市立伊丹ミュージアム」には、18世紀前半の伊丹の町を再現した模型があり、総構がどんな姿か垣間見ることができる。また、常設展示で伊丹の歴史を知ることができるほか、伊丹市史の閲覧も可能だ。2022年4月に美術館や博物館を統合して、ミュージアムとしてオーブンした。

伊丹城(有岡城)を知る書籍

『信長と戦った武将 荒木村重』(2022市立伊丹市ミュージアム)。荒木村重の歴史に加え、有岡城の姿にも迫る一冊。とにかくわかりやすく編集された図録。B5フルカラー187P。

『信長と戦った武将 荒木村重』(2022市立伊丹市ミュージアム)。荒木村重の歴史に加え、有岡城の姿にも迫る一冊。とにかくわかりやすく編集された図録。B5フルカラー187P。

伊丹城(有岡城)の散策コース

伊丹城(有岡城)といえば、総構えの城として有名だ。時間が無い場合は、遺構重視に次の2ヶ所を見ておくと良いだろう。

- JR伊丹駅前の公園

本丸の空掘跡、土塁、石垣や井戸跡などが見られる。 - 猪名野神社

猪名野神社は、総構えの城として「岸の砦」があった場所で土塁が残る。

さらに総構えを歩くなら、下記Googleマップとともに前述の見どころを散策すると、有岡城というものが実感できる。

伊丹城(有岡城)の撮影スポット

伊丹城(有岡城)の写真集

城郭カメラマンが撮影した「お城めぐりFAN LIBRARY」には、伊丹城(有岡城)の魅力を映す写真が並ぶ。事前に目にしておけば現地での発見が鮮やかになり、旅の余韻もいっそう深まる。伊丹城(有岡城)の周辺史跡を訪ねて

有岡城跡の散策を終えたあとも、伊丹の町には歴史の余韻にひたれる場所がいくつも残されている。江戸時代の町屋を今に伝える文化施設や、町人地の水路跡、黒田官兵衛の幽閉伝承にまつわる地名など、城と城下町の記憶が静かに息づいている。有岡城の周辺に足をのばし、土地の歴史にふれる時間を楽しんでほしい。

伊丹の町屋文化を今に伝える「みやのまえ文化の郷」

伊丹市宮ノ前には「みやのまえ文化の郷」と呼ばれる文化施設群が整備されている。敷地内には、江戸時代の町屋を移築・保存した「旧岡田家住宅」と「旧石橋家住宅」があり、伊丹の町人文化を今に伝えている。特に「旧岡田家住宅」は延宝2年(1674)の建築で、日本最古の現存する酒屋建築として知られ、国の重要文化財に指定されている。釜屋や店舗、座敷、奥の間などがよく保存されており、当時の町屋の空間を実感できる。入館は無料、月曜休館。

伊丹市宮ノ前には「みやのまえ文化の郷」と呼ばれる文化施設群が整備されている。敷地内には、江戸時代の町屋を移築・保存した「旧岡田家住宅」と「旧石橋家住宅」があり、伊丹の町人文化を今に伝えている。特に「旧岡田家住宅」は延宝2年(1674)の建築で、日本最古の現存する酒屋建築として知られ、国の重要文化財に指定されている。釜屋や店舗、座敷、奥の間などがよく保存されており、当時の町屋の空間を実感できる。入館は無料、月曜休館。

また、敷地内には、鉄砲狭間を備えたお城風の復元土塀が整備されており、有岡城を意識した演出がなされている。

また、敷地内には、鉄砲狭間を備えたお城風の復元土塀が整備されており、有岡城を意識した演出がなされている。

江戸時代の水路をたどる「大溝跡」

有岡城の遺構ではないが、旧岡田家住宅へ向かう道中に立ち寄っておきたいのが「大溝跡」。これは江戸時代前期に整備された伊丹郷の石組み水路で、現地では石垣で縁取られた往時の姿が復元されている。酒造業で栄えた伊丹の町場に欠かせなかった水路網の一端として、町人地の生活文化を伝える貴重な景観となっている。

有岡城の遺構ではないが、旧岡田家住宅へ向かう道中に立ち寄っておきたいのが「大溝跡」。これは江戸時代前期に整備された伊丹郷の石組み水路で、現地では石垣で縁取られた往時の姿が復元されている。酒造業で栄えた伊丹の町場に欠かせなかった水路網の一端として、町人地の生活文化を伝える貴重な景観となっている。

黒田官兵衛の幽閉と「藤ノ木」の地名

有岡城は城下町を丸ごと囲む惣構えの城であり、その範囲は現在のJR伊丹駅一帯を含む広がりを持っていた。黒田官兵衛が幽閉されたのもこの城であるが、その正確な場所は明らかになっていない。一方、城の北東、現在のJR伊丹駅前イオン付近に「藤ノ木」という地名が残る。これは、官兵衛が牢中から見た藤の花に勇気づけられたという逸話にちなむ地名とされ、のちに黒田家の家紋が「藤巴」となったという説も伝わっている。地名だけが静かにその記憶をとどめている。

有岡城は城下町を丸ごと囲む惣構えの城であり、その範囲は現在のJR伊丹駅一帯を含む広がりを持っていた。黒田官兵衛が幽閉されたのもこの城であるが、その正確な場所は明らかになっていない。一方、城の北東、現在のJR伊丹駅前イオン付近に「藤ノ木」という地名が残る。これは、官兵衛が牢中から見た藤の花に勇気づけられたという逸話にちなむ地名とされ、のちに黒田家の家紋が「藤巴」となったという説も伝わっている。地名だけが静かにその記憶をとどめている。

伊丹城(有岡城)の周辺おすすめ名物料理

かつて城と町が一体となって築かれた有岡城の城下には、今も歴史の余韻がしずかに流れている。その風土の中で、特筆すべき文化が日本酒にある。伊丹は「清酒発祥の地」と称され、精白米を用いた銘酒「伊丹諸白(いたみもろはく)」が、江戸時代を通じて将軍家や京・大坂の町人たちに広く親しまれた。

市内には、天文19年(1550)創業の小西酒造や、元禄元年(1688)創業の伊丹老松酒造といった歴史ある蔵が今も酒造りを続けている。それぞれの蔵が、伊丹郷町の町並みとともに、かつての酒造都市の面影を今に伝えている。

なかでも注目すべき存在が「旧岡田家住宅」だ。延宝2年(1674)に建てられた町家を中心に、正徳5年(1715)頃に増築されたとされる酒蔵を併せ持つ。現存する酒蔵建築としては最古級にあたり、国の重要文化財にも指定されている。建物内には往時の商家の暮らしを感じさせる間取りや意匠が残り、日本遺産「伊丹諸白」の構成文化財として、今も多くの人を迎えている。

伊丹の酒文化を体感する場として、「白雪ブルワリーレストラン 長寿蔵」も訪れておきたい場所のひとつ。小西酒造がかつて使用していた蔵を活用し、現在はレストランと酒造ミュージアムを兼ねた施設として整備されている。2階の長寿蔵ミュージアムでは、江戸から明治にかけて実際に使われていた酒造用具が多数展示され、伊丹の酒造りの歩みを知ることができる。

伊丹の酒文化を体感する場として、「白雪ブルワリーレストラン 長寿蔵」も訪れておきたい場所のひとつ。小西酒造がかつて使用していた蔵を活用し、現在はレストランと酒造ミュージアムを兼ねた施設として整備されている。2階の長寿蔵ミュージアムでは、江戸から明治にかけて実際に使われていた酒造用具が多数展示され、伊丹の酒造りの歩みを知ることができる。

併設されたレストランでは、小西酒造の代表銘柄「白雪」をはじめとする日本酒やクラフトビールが提供されている。酒粕や地元野菜を用いた料理も揃い、古い梁が残る蔵の空間で、ゆっくりと味わう時間が旅の記憶を深めてくれる。

併設されたレストランでは、小西酒造の代表銘柄「白雪」をはじめとする日本酒やクラフトビールが提供されている。酒粕や地元野菜を用いた料理も揃い、古い梁が残る蔵の空間で、ゆっくりと味わう時間が旅の記憶を深めてくれる。

伊丹の酒は、香りや味わいにとどまらず、建築や暮らしのかたちをも伝えている。城跡を歩いたあとのひとときに、酒のまちの深い魅力が心をやさしく包み込んでくる。

伊丹城(有岡城)観光のおすすめホテル

「伊丹シティホテル(兵庫県伊丹市中央6丁目2-33)」がある。ちょうど上臈塚砦(じょうろうづかとりで)の推定地にあり、ホテル建設時の発掘で、砦は古墳時代前期の古墳を利用していたことが分かったのだとか。すぐ南には墨染寺も。とはいえ有岡城の散策には半日もあれば充分。特に伊丹の地をベースキャンプにしなくて良いかも。

伊丹城(有岡城)の観光情報・アクセス

所在地

住所:兵庫県伊丹市伊丹1丁目12 [MAP] 県別一覧[兵庫県]

電話:072‑784‑8090(伊丹市文化振興課)

- 有岡城跡(伊丹市)

アクセス

鉄道利用

JR福知山線、伊丹駅下車、徒歩1分。本丸は駅前城郭。惣構えの城を実感できる「岸の砦(猪名野神社)」までは伊丹駅から徒歩10分。

マイカー利用

中国自動車道、中国池田ICから、国道171号線を西へ、北村交差点から県道13号線を南下、JR伊丹駅を目指す。約4km。

岡 泰行 | 城郭カメラマン [プロフィール]

1996年よりWebサイト「お城めぐりFAN」を運営し、日本各地の城郭を訪ね歩いて取材・撮影を続けている。四半世紀にわたる現地経験をもとに、城のたたずまいと風土を記録してきた。撮影を通して美意識を見つめ、遺構や城下町の風景に宿る歴史の息づかいを伝えている。その作品は、書籍・テレビ・新聞など多くのメディアで紹介され、多くの人に城の美しさと文化を伝えている。

伊丹城(有岡城):城ファンたちの記憶

実際に伊丹城(有岡城)を訪れた城ファンの皆さまが綴る、印象に残った景色、人との出会い、歴史メモ、旅のハプニングなど、心に残る旅の記憶を共有しています(全9件)。

有岡城 平城ですが北東は高い丘陵地帯になっていて北南に高い崖が続いています。

現在でもその崖は見ることができて防御の高さを感じることができます。

稲野神社(土塁跡)から北へ緑地道を歩いてみてください。右手に高い崖があります。お時間あれば是非。

ちなみに兵庫県伊丹市は女優の有村架純さんの出身地です。

( 城好きの匿名希望)

今日、自動車免許の更新にJR伊丹駅近くの「免許更新センター」に行ってきたのだが、帰りは少し時間が有ったので駅前にある有岡城址を歩いてみた。

ほとんどの石垣は復元されたものなのだが、このサイトの写真にもある「本丸跡」の僅かの部分に当時の石垣が残されていた。中にはお地蔵さんらしき石も石垣に組み込まれている。

風雨にさらされ丸みを帯び、火で焼かれたのでは?と思われる少し黒くなった部分もある当時の石垣に手を当てて見た。

この石垣は落城したときの様子を見ているのだろうと思うと感慨深い。

落城すると、城主の荒木村重は家臣や家族を残して尼崎城に逃亡。

籠城した武士やその家族は尼崎の「七松」に連れていかれ、全員家に押し込められて焼き殺されたんだよね。

この「七松」あたり、当時の尼崎城からもよく見えたらしい。

そんな事を考えながら有岡城址近辺を散策。

今は建物ばかりになっているが、丘陵の複雑な地形は今も面影を残している。

信長がこの城をなかなか落とせなかった理由がなんとなくわかるような気がした。

しかし、信長だけは好きになれないな。

( 山は六甲 酒は白雪 )

伊丹城(有岡城)は惣構えの城で城域は広かった。黒田官兵衛が幽閉されたとき、牢から見える藤の花に、勇気付けられたとされ、そこから黒田家の家紋を「藤巴」にしたという説がある。現在、JR伊丹駅(有岡城主郭部)の北東にあるイオン付近に「藤ノ木」という地名が残るのみで、幽閉場所は城内のどこだったのか明らかになっていない。

( 黒田官兵衛)

歴史探訪のお供には、伊丹名物とも言える「たこやき」が良いでしょう。伊丹はたこ焼き屋の多い街です。喉が涸れたら伊丹は酒どころでもあります。お食事どころは「ブルワリービレッジ長寿蔵(レストラン)」阪急&JRの駅どちらからも徒歩5分。

( 伊丹新参者)

確かに「見所」の少ない城であることは事実でしょう。一見して石垣など遺構も少なく、もちろん構築物はなにもありません。ただ日本で最古と言われる「惣(総)構」の痕跡が、今の伊丹市の街角にも至る所に残っています。近世以降の「惣構」を持つ城でも、現代の都市計画などで痕跡すら残っていない都市が多く見られる中、伊丹は例外かも知れません。阪急伊丹駅の東側市街地には、ディープな感じのする狭い路地と唐突に急な小さな坂が多く見られます。近世以降の道路を除外し高度(等高線)を加味して、これらを線で結ぶと「在りし日の巨大な惣構え」が浮かび上がると思います。

( 伊丹新参者)

伊丹城(有岡城)の北の砦は、猪名野神社です。その猪名野神社の鳥居から本殿の横を歩いていくと、石垣の跡が見られます。周りには川が流れ居た事が分かります。また、伊丹小学校(伊丹市船原)の東側の道路沿いにも石垣が見られます。有岡城のあった場所には、荒木村重の名前から取った、曹洞宗の荒村寺が在ります。日本にいる伊丹氏は、荒木村重の前の城主、伊丹氏の子孫と聞きます。

( 虎の子会)

黒田官兵衛が幽閉されていた城としても有名ですね。

( 竹中半兵衛)

JR伊丹駅前の公園内にある石垣は十数年前の発掘調査後、復元されたものです。また、まわりの地形から有岡城(伊丹城)が大きな三角形の台地に築かれていたことがわかります。石垣は駅前の公園内にあります。公園以外、今は住宅地で当時の面影をしのぶことはできません。

( 黒田官兵衛)

伊丹城、見所等は特にありません。今あるのは古い石垣がほんの少し。大きな忠魂碑があるだけです。織田信長に背いた荒木村重の立て籠もった城です。

( サンタ)