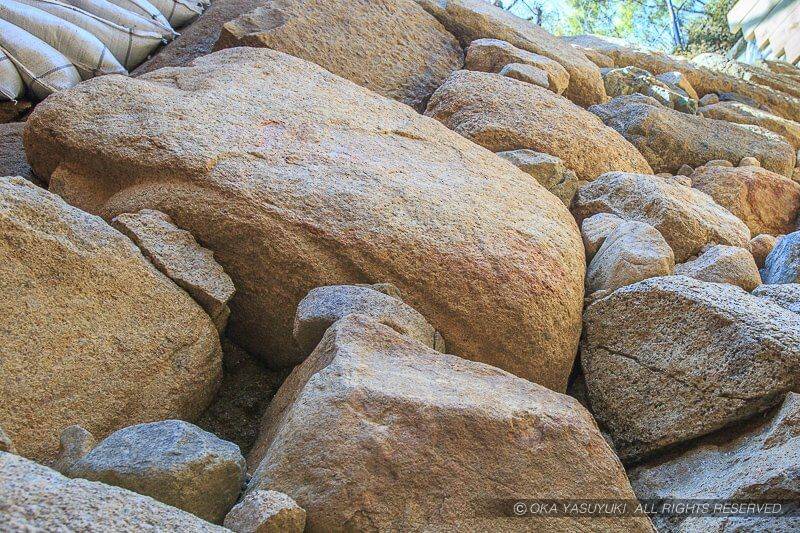

秀吉の大坂城本丸「詰ノ丸」石垣

豊臣大坂城の本丸「詰ノ丸」石垣は昭和59(1984)年に金蔵の東側で発見された。この写真は平成26年(2014)の再発掘時のもので、地下約1mに石垣の上端があり、地中に埋められたその高さは約6mに及ぶ。今後、掘り進めるのは、詰ノ丸石垣の隅角部にあたる。

今回は、発掘現場に降りて特別に撮影を許された。この写真は、大阪市「豊臣石垣公開プロジェクト」のポスターとパンフレットの表紙に使っていただいている。

「詰ノ丸」とは、豊臣大坂城の曲輪の名称だ。本丸は「詰ノ丸」「中ノ段」、「下ノ段」の三段で構成されていた。中ノ段石垣は地下7m、こちらは地下1mから出土ということで、その段差のスケールが分かる(高さ約6m)。

豊臣石垣というと、これまでの印象では、よくドーンセンター横の石垣が取り上げられることが多いが、あちらは秀吉晩年の大坂城拡張時のもの、こちらは秀吉の絶頂期のものと考えてよく、豊臣大坂城のより中枢にあたる。

2014年3月の再発掘時の様子。支保工の向こう(地下)に豊臣石垣が見える。

石垣の隅角部に使用された円形の柱座が加工された転用石。古代寺院のものと思われる礎石の転用で、石の右端に大坂夏ノ陣のものと思われる火を受け赤く変色した跡が見られる。

2016年2月の再発掘時の様子。写真左手に見えている石垣は、その上部にあたり裏込め石が見られる。写真右手には、詰ノ丸の地表面があり、その上には焼土層が見られる。

写真は特別な角度から撮影させてもらっている。裏込め石には、石塔の台座や一石五輪塔などが含まれていた。一石五輪塔には梵字が刻まれていることが分かる。

令和7年(2025)4月、この豊臣大坂城の詰ノ丸石垣を地中に降りて見学できる施設「大阪城 豊臣石垣館」が開館した。その見どころはこちらで解説している。

(文・写真=岡 泰行)