豊臣石垣館で豊臣時代の大坂城を知る ─概要と見学ガイド─

豊臣秀吉が築いた大坂城は、慶長20年(1615)の大坂夏の陣で豊臣家とともに滅びた。その後、徳川幕府が再築する過程で盛り土により覆われ、豊臣期の遺構は地下に眠ることとなった。平成25年(2013)、大阪市は大坂夏の陣から四百年を迎えて「豊臣石垣公開プロジェクト」を始動。「太閤なにわの夢募金」により4億8千万円あまりの寄附を得て、発掘調査を経て、令和7年(2025)4月に地中に降りて見学できる「豊臣石垣館」が開館した。城郭カメラマンである筆者(岡・プロフィール)もご縁を頂戴し、プロジェクト開始以降、Webサイトの企画制作と、発掘調査・保存工程の撮影に携わった。2025年9月、12年間にわたるその役割を終えた今、ここではささやかながら、目に見える石垣を中心に紹介したい。

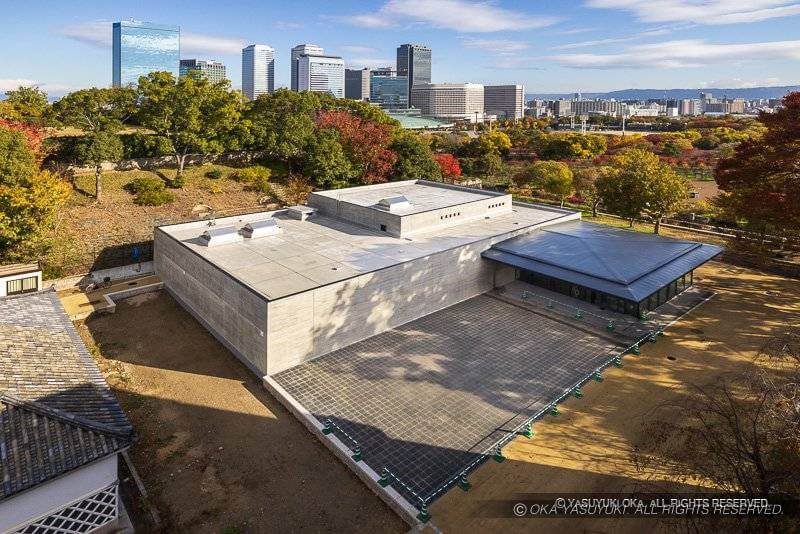

本丸金蔵の東に造られた「豊臣石垣館」全景

豊臣大坂城の本丸は、「詰ノ丸」「中ノ段」「下ノ段」の三段となっている。「豊臣石垣館」で公開されているのは、昭和59年(1984)の発掘調査で発見された「詰ノ丸」の石垣で、豊臣秀吉やその家族が居住した空間を支える中心部の石垣だ。石垣は自然石を積む野面積みを基本とし、隅角部に算木積みを用いるなど16世紀末の築城技術を伝える。裏込め石による排水機構、戦火の痕跡、古代寺院の礎石を転用した石材なども観察できる。

壁の色分けにより、地表から地下へ入ることを視覚的に示した階段

「豊臣石垣館」の詰ノ丸石垣

徳川大坂城の再築により約6mの盛り土で覆われ、地表から姿を消していたこの石垣は、豊臣期の大坂城を知る手がかりとなっている。館内では埋没の経緯も含めて展示解説が行われ、徳川大坂城との対比を通じて豊臣期の姿を学べる施設となっている。

豊臣石垣の見るべきポイント

見学できる「詰ノ丸」石垣を見てみよう。公開されている豊臣期の石垣は、自然石をそのまま積む野面積みを基本とし、隅角部には算木積みが取り入れられている。壁面の角度は約65度で反りはなく、一部には縦長の石が配され、初期的な算木積みの特徴が認められる。また、石垣南面(写真左手)は横目地をそろえて整然と見せるのに対し、東面(写真右手)は不揃いで、登城ルートから見える側を意識した意匠の差と考えられている。余談ながら、豊臣大坂城詰ノ丸石垣のタオルやハンカチは、この東面をトレースした石垣柄で作られている。

豊臣期の本丸中心部「詰ノ丸」を支えた石垣

石垣の高さについても触れておきたい。詰ノ丸中ノ段の地表面の標高は約24mといわれ、石垣の高いところで標高29.9mなので、高さ約5.9mの石垣となる。「豊臣石垣館」で公開されている石垣は、高さにおいて全景ではなく、その下にはさらに約二段分の石垣がある。

石垣の築造の特徴として、出隅では石材が壁面より内側に入り込む傾向があり、石の面をきれいにそろえる美意識がまだ十分に確立していないことがうかがえる。これは豊臣期に築造された近江八幡山城などでも確認できる。

大坂夏の陣の戦火により石材が熱を受けて赤く変色したり、表面が剥離した痕跡が残る。さらに、隅角部の上部は、徳川期の破壊の跡と見られ、石材が抜き取られた痕跡もあり、後世の手が加わった様相が観察できる。抜き取られた石材は発掘範囲からは出土していない。地表の焼土層にも、廃材は出土していないことから、落城後に撤去されたと考えられている。

隅角部には古墳時代の未完成品と推定される石棺や古代寺院の礎石が据えられており、このうち石棺の表面には工具痕が残り、礎石には円形に加工された柱座が認められる。さらに石垣内部の裏込めは約1.5m〜約3mに達し、栗石に五輪塔などの転用石も詰められた。これらは豊臣期の石垣が多様な石材を組み合わせて築かれていた実態を今に伝えている。

縦方向に積まれた古墳時代の未完成品と推定される石棺(表面には整えようとした工具痕・左下の赤色は火災の跡)

隅角部に見られる古代寺院の礎石の転用石(円形に加工された柱座が見られる)石に取り付けられた計器はわずかな動きも感知する変位計

石臼の転用石

紀伊半島の緑色片岩

石垣上部に見られる裏込め石

裏込め石に転用された一石五輪塔と石塔の台座(五輪塔には梵字が刻まれている)

この石垣の上にはどんな櫓が建っていたのだろうか。調査報告書によれば、中井家所蔵の「豊臣時代大坂城指図」には、この位置の石垣上に「御櫓」が描かれており、大阪城天守閣所蔵の「大坂夏の陣図屏風」にも櫓が描かれている。ただし、頂部の地表は大きく失われており、櫓の基礎構造までは確認されていない。

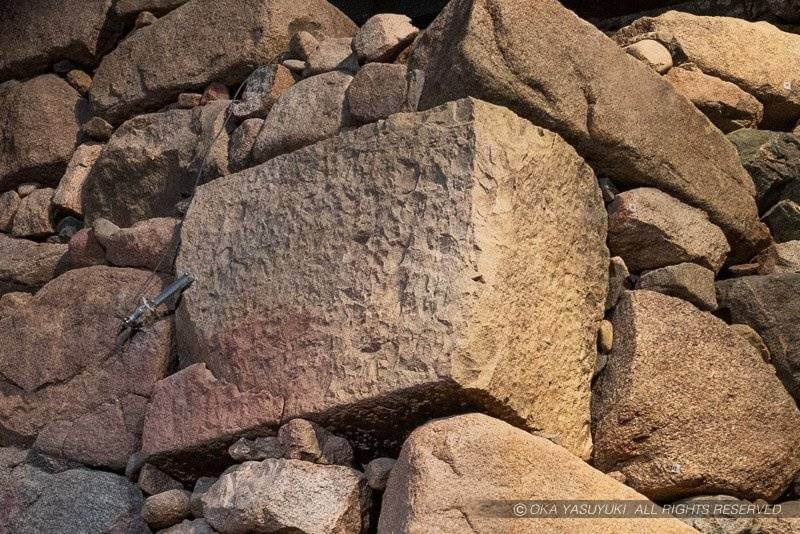

この石材は先の転用石とは異なり公開施設の壁の中にあって直接見ることはできないが、発掘調査で古い矢穴列痕のある石が、石垣東面で1石、南面で2石が確認された(写真は石垣東面の矢穴石)。

豊臣期の地表面が語るもの

地階見学フロアの床面は、豊臣期中ノ段の地表面のすぐ上に設けられている。その地表面は東側の下ノ段へ(城外側に向けて)に傾斜しており、水捌けを意識した構造だったと考えられている。発掘調査では夏の陣による焼土層が確認され、金箔押瓦などが出土した。落城時に散乱した廃材はすでに撤去されており、豊臣期滅亡直後の整理の跡がうかがえる。徳川期の再築に際しては約6mの盛り土が行われ、石垣とともに地中に埋没した。その整地過程で石積や土嚢を用いた土留遺構も検出されているのが興味深い。

発掘された豊臣大坂城の詰ノ丸石垣 左手の黒い地面が焼土層

公開された石垣は建物内に展示されているように見えるが、石垣は地球と繋がっている。このため、数か月にわたり石垣に動きがないかを確認し、その上で公開施設には排水設備が整えられた。

さらに、調査範囲の南側(現在の地階見学フロア南側)では礎石建物跡が見つかり、本丸図では空地とされていた場所に、実際には建物が存在したことが明らかになった。これは夏の陣で焼失した豊臣期の建物跡にほかならない。礎石の間隔が狭いように感じるが、これは、大き目の礎石に主柱で並び、その間に、間柱が置かれていたと考えられている。円形に加工された柱座も見られるが、時代は古く石山本願寺で使用されていた可能性があるという。この礎石建物の遺構は公開施設の床下に位置し、現在は見ることは叶わない。

徳川期の塀跡と石組み溝

今回の豊臣石垣公開施設整備に伴う発掘調査で金蔵の東側に出土した、徳川期の塀跡と石組み溝が整備されているので、合わせて見ておくと良い。かつては石列の上に塀が建っており、その控え柱が黒い部分に伸びていた。また、その雨落ち溝ともいうべき石組み溝は、北半分は復元されたものだ(写真奥)。南半分(写真手前)と比較すると石が新しく、敷かれた配列も、復元であることを後世に伝えるため、わざと異なるかたちに配置されている(現地解説板)。

金蔵の東側で出土した徳川期の塀跡と石組み溝

金蔵の西側も芝生を敷くなど公園としての整備がなされ、その片隅に、『豊臣石垣コラム Vol.52』でも紹介されていた手水鉢と「本多日向○ 藤原助○」と刻まれた石材が新たに置かれている。その他、2016年2月再発掘時の様子はこちらで掲載している。

豊臣石垣について、大阪市の歴代ご担当者様、大阪市学芸員の森 毅氏、大阪市文化財協会の清水和明氏、株式会社北陽様には大変お世話になりました。ここに記し御礼申し上げます。

(文・写真=岡 泰行・プロフィール)

参考文献:『大坂城跡21 豊臣石垣公開施設整備に伴う発掘調査』(2024 大阪市教育委員会・一般財団法人 大阪市文化財協会)

「大阪城 豊臣石垣館」基本情報

開館時間:9:00~18:00(入館は17:30まで)

休館日:年末年始(12月28日~1月1日)

入館料:大阪城天守閣の入館料に含む

- 大阪城 豊臣石垣館(公式ページ)

- もう少し深く!豊臣大坂城と石垣情報(公式ページ)

- 報道発表資料「大阪城 豊臣石垣館」がオープンします(大阪市)