写真・記録:岡 泰行/城郭カメラマン

近江八幡山城の歴史と見どころ

琵琶湖の内湖・西の湖を望む八幡山に築かれた近江八幡城は、安土の遺風を受け継ぎながらも、新しい時代の流れを感じさせる城だった。築いたのは、豊臣秀吉の甥にして後継と目された若き武将・豊臣秀次。安土城が信長の理想を体現した「上からの都市」だとすれば、八幡山城とその城下は、秀次が商いと共に築いた「民の暮らしに寄り添う城下町」と言えよう。

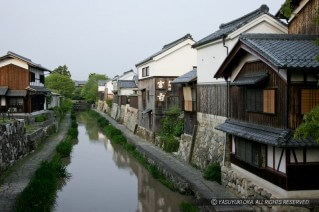

城は、八幡山の頂に曲輪を重ね、堅固な石垣を配した堂々たる山城であったが、真の特徴は麓の町にあった。町には八幡堀が穿たれ、湖とつながる水運の要衝として整備され、自由商業を許された町人たちはここを拠点に活気ある市を育てていった。この町は、のちに全国を駆けめぐる「近江商人」たちが活躍する、その先ぶれともいえる存在だった。秀次の短い治世が終わってなお、町は残り、人々の手で生き続けた。時を経てもなお、八幡山の緑と堀の水面は、あの時代の息づかいを今に伝えている。

近江八幡城の歴史

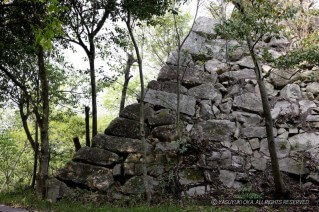

近江八幡城は、豊臣秀吉の甥、秀次が築いた山城だ。天正13年(1585)、18歳で近江43万石を与えられた秀次は、かつて織田信長が築いた安土城に代わる新たな拠点として、標高271mの八幡山に目をつけた。築城は同年に始まり、山頂には本丸・二の丸・北の曲輪・出丸などを配置し、南斜面には居館や重臣の館が築かれた。発掘調査では、居館跡から金箔瓦が出土しており、秀次の権威を誇示する豪壮な築城であったことが確認されている。

秀次はこの城下に楽市楽座の制度を導入し、商業の自由化を図ったうえで、琵琶湖と内湖を結ぶ掘割「八幡堀」を開削することで物流の動脈を整備した。この水運の利便性は、のちの近江商人の発展にも大きな影響を与えることになる。

天正19年(1591)、秀次は関白に任官される。おおよそその頃に、秀次は尾張清洲へ加増転封され、八幡山城には京極高次が入封した。

文禄4年(1595)には秀次は謀反の嫌疑をかけられて自刃。八幡山城はその後、廃城となった。城主を引き継いだ京極高次も、翌年には大津城へ移ったため、城郭としての機能は急速に失われていく。

一方で城下町はその後も存続し、八幡堀とともに町の風景を形づくっていった。近江八幡市では、平成12年度(2000)以降、継続的な埋蔵文化財調査が実施されており、現在も城跡の全容解明が進められている。

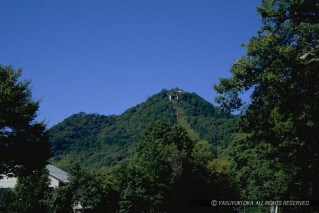

秀次の母・日秀尼により京都に建立された瑞龍寺は、昭和38年(1963)に秀次ゆかりの八幡山山頂へ移築復興され、今も秀次の菩提を弔っている。

今日ではロープウェーや八幡公園の整備により、観光地としても親しまれ、山上からの眺望と歴史的景観が訪れる者の心をとらえる。かつての城と町の記憶は、石垣と堀に静かに息づいている。

近江八幡の城下町

近江八幡の城下町は、城そのもの以上に、人々の暮らしの記憶を今にとどめている。天正13年(1585)、豊臣秀吉の甥・秀次が18歳で入城し、八幡山城の築城を開始した。当時の在城期間はわずか6年とされているが、その短い時期に城下には確かな基礎が築かれた。

もともとこの地には13の集落が点在していたが、そこへ信長亡き後の安土から町人を移し、新たな城下町が形成された。都市設計は安土城下の制度を踏襲し、楽市楽座が導入されている。さらに、琵琶湖と内湖をつなぐ八幡堀を通じて船の往来を管理し、関銭を徴収したという。琵琶湖を往来する船を城下内に寄港させることで、人や物を集め、八幡堀は城下経済の命脈となった。

町の構造にも特色がある。道筋は縦12筋、横4筋の碁盤の目状に整備され、中世の城下町としては珍しい整然とした都市計画が施されている。武家屋敷は八幡堀の内側に集約され、町人地と明確に区画されていた。

八幡山城は、秀次の失脚とともに廃城となったが、町そのものは残り、萱や畳をはじめとした生活資材の商いを中心に、八幡商人が活動を続けていった。その後も町は生き続け、明治22年(1889)、東海道本線が米原〜大津間に開通する際、駅が旧城下から離れて設けられたことで、城下町は交通の表舞台から外れ、発展から取り残されることになる。

戦後には琵琶湖の水資源を都市部へと供給するため、「琵琶湖総合開発」が実施され、堤防整備も進められた。しかしその頃、八幡堀にはヘドロが堆積し、悪臭を放つ状態に陥っていた。堀を埋め立て、駐車場にするという案も検討されたという。

それでも、かつての町の景観を惜しむ地元有志の手により、保存と復元の運動が始まり、八幡堀はかつての姿を取り戻していった。現在もポンプによって水量が維持されており、往時を思わせる堀割の景観は、訪れる者の目に歴史の余韻を残している。

近江八幡山城の学びに役立つ本と資料

近江八幡城現地では

山頂の二ノ丸跡に建つ展望資料館の2階に資料少々。そのほかこれまでの調査成果が分かる近江八幡市発行の冊子「八幡山城ウォーク資料集」など自治体で販売されている。

近江八幡山城の散策コース

八幡山城は、麓からロープウェイを利用する。年中無休でAM9:00~PM5:00まで。秀次居館跡は八幡公園の東側より大手道を上るがこちらは入場制限無し。もちろん街灯も無いので日中のうちに。なお、大手道を居館跡から進もうとしても整備されておらずルートも明らかでないため、とても山頂まで辿り着けない。山頂と居館跡は別々に訪れるのが良いと覚えておこう!

近江八幡山城の撮影スポット

代表するアングルは1つ。城下町の新町通りから、うだつの上がる古い街並みと八幡山をセットでどうぞ。秀次居館跡は南向きだが夏場は石垣が草で覆われるので大迫力の石垣を撮影するには秋口が良いかも。

近江八幡山城の写真集

城郭カメラマンが撮影した「お城めぐりFAN LIBRARY」には、近江八幡山城の魅力を映す写真が並ぶ。事前に目にしておけば現地での発見が鮮やかになり、旅の余韻もいっそう深まる。近江八幡山城の周辺史跡を訪ねて

近江八幡城は「八幡堀」の風景に尽きる。秀次の築城時に防御・交通のために掘ったもの。琵琶湖の商船を立ち寄らせて城下の繁栄策にするなど、「殺生関白」というイメージだけではないらしい。または、織田信長の墓がある西光寺。もとは安土にあった寺が城下町移転に伴い移されたのだとか。

近江八幡城は「八幡堀」の風景に尽きる。秀次の築城時に防御・交通のために掘ったもの。琵琶湖の商船を立ち寄らせて城下の繁栄策にするなど、「殺生関白」というイメージだけではないらしい。または、織田信長の墓がある西光寺。もとは安土にあった寺が城下町移転に伴い移されたのだとか。

近江八幡といえば、城下町に町屋が数多く残る。実際に見学できるものや観光スポットでいうと、西川利右衛門邸(旧西川家住宅)・伴庄右衛門邸(歴史民俗資料館)など。

近江八幡といえば、城下町に町屋が数多く残る。実際に見学できるものや観光スポットでいうと、西川利右衛門邸(旧西川家住宅)・伴庄右衛門邸(歴史民俗資料館)など。

旅情ただよう場所が好きな人は、新しい近江八幡の景勝地、カフェ「天籟宮(てんらいきゅう)」。文久年間築の畳問屋(旧喜多利邸)を改装しており、八幡堀に面する離れが圧巻。その風情は大洲城下の臥龍山荘と肩を並べると言ってよく、建物内の意匠と窓からの八幡堀の風景が楽しめる。1階席の上座か2階席がおすすめだ。また、八幡堀から物資を搬入する石階段は川のある城下町などでよく見かけるが、この旧喜多利邸は、石階段を登ると建物の入口となっておりその通用門と内部が現存しているのが珍しい。場所はかわらミュージアムの向かいで、月・火定休。歴史好きなら八幡堀を歩いたら迷わずここへ。余談ながら近江八幡には町屋が数多く残されているが、その9割が放置され朽ちるにまかされている。

近江八幡山城の周辺おすすめ名物料理

近江八幡の銘菓「でっち羊羹」

近江八幡で150年の歴史がある「和た与」で銘菓「でっち羊羹」を。大正天皇妃貞明皇后に献上された。素朴な甘さと味わいでお土産にも人気だ。店主は八幡堀の景観を取り戻そうと活動したメンバー。

近江八幡で150年の歴史がある「和た与」で銘菓「でっち羊羹」を。大正天皇妃貞明皇后に献上された。素朴な甘さと味わいでお土産にも人気だ。店主は八幡堀の景観を取り戻そうと活動したメンバー。

近江牛

このあたりは近江牛の中心地と言っていい。地元の有名店は「毛利志満(もうりしま)」近江八幡駅から北へ5km。城の近くでという場合は近江牛有名店「まるたけ近江西川」八幡堀散策の後に徒歩で寄れる近さ。または「ティファニー」。こちらも近江牛有名店。1階で売られているコロッケは家庭の味で地元で愛されているのだとか。JR近江八幡駅から城に向かって徒歩3分。

クラブハリエ

八幡堀を渡ってすぐ左手にある洋菓子「クラブハリエ」。ここのバームクーヘンは絶品。130年老舗、和菓子の「たねや」の洋菓子部門である「クラブハリエ」は、大阪の百貨店でいつも行列ができている有名店。その本店がここ近江八幡にある。その日賞味期限の焼きたてのバームクーヘンを食すべし。

近江八幡山城観光のおすすめホテル

近江八幡山城の観光情報・アクセス

岡 泰行 | 城郭カメラマン [プロフィール]

1996年よりWebサイト「お城めぐりFAN」を運営し、日本各地の城郭を訪ね歩いて取材・撮影を続けている。四半世紀にわたる現地経験をもとに、城のたたずまいと風土を記録してきた。撮影を通して美意識を見つめ、遺構や城下町の風景に宿る歴史の息づかいを伝えている。その作品は、書籍・テレビ・新聞など多くのメディアで紹介され、多くの人に城の美しさと文化を伝えている。

近江八幡山城:城ファンたちの記憶

実際に近江八幡山城を訪れた城ファンの皆さまが綴る、印象に残った景色、人との出会い、歴史メモ、旅のハプニングなど、心に残る旅の記憶を共有しています(全6件)。

八幡公園裏手にある秀次公居所跡から更に竹薮に入ると、旧大手門跡の石垣があります。近年の調査結果では安土城と同様、一直線の大手道が続いていたとのことです。さすがに雄大な石垣で周囲の削平地(重臣屋敷跡)とともに百万石の往時を偲ばせます。更に入れば旧の登城路もあるでしょうが、全く未整備なのであきらめました。

( 三箇サンチョ)

近江八幡城は、私ども地元の人間は「八幡山城址」と呼ぶのが通称です。また城跡に移築された寺の名前から「瑞龍寺」と呼ばれる場合もありますが、ほとんどが「八幡山城」または「八幡山城址」と呼びます。

( 脇坂雅弘)

山頂までロープウェイあり。今は城跡は「瑞龍寺」。秀次の母が京都に建てた寺を移築したものだとか。10年しかなかった城にしては、本丸あたりの石垣はそこそこ残っています。城からの見晴らし(街も湖も)なかなか結構。

( よーすけ)

山頂からは、近江八幡の町や琵琶湖がよく見えます。100万石にふさわしい城だと思います。10年で廃城になったのが実に残念。

( よーすけ)

街をつくったご当人なので当たり前ですが、街中ではあちこちで秀次さんがおほめにあずかっています。全国でも珍しい街だと言えるでしょう。

( よーすけ)

山頂の北の丸からは、西の湖の向こうに安土城と観音寺城が遠望出来るぞ。安土山のかたちがよく分かる。写真を1枚撮っておこう!

( 城の観光好き)