写真・記録:岡 泰行/城郭カメラマン

武田氏館(躑躅ヶ崎館)の歴史と見どころ

武田氏館(躑躅ヶ崎館)(つつじがさきやかた)は、甲斐武田氏の本拠として信虎・信玄・勝頼の三代にわたり、政治・軍事・文化の中心を担った館だ。永正16年(1519)、信虎が石和からこの地へ移り、府中を開いたのが始まりで、『妙法寺記』『高白斎記』には同年8月の鍬立式、12月の移座、翌年3月の落慶法会が記されている。信虎は家臣団を集め、社寺を配して条坊を定め、甲府の都市形成の礎を築いた。

館は相川の形成する扇状地の開析部分に位置し、南に甲府盆地を望む要衝にあった。詰城である要害山城のほか、川窪城や湯村山城、一蓮寺などを配して堅固な防衛網を整え、館周辺には家臣屋敷や寺社、職人町が条坊制に並ぶ戦国期の城下町が形成された。

館の構造は、当初の単郭から永禄年間以降に東・中・西の三曲輪を中心に北曲輪が付設される複郭構造へ拡張され、惣堀や馬出、桝形などの防備施設が整えられた。政治・経済の中枢としての機能は、信玄の治世に頂点を迎えたといえる。

しかし、元亀3年(1572)の三方ヶ原の戦いで徳川家康を破ったのち、天正3年(1575)の長篠合戦で織田・徳川連合軍に大敗し、武田氏の勢力は急速に衰える。勝頼は戦局の立て直しを図り、天正9年(1581)にこの館を破却し、新府城を築いて本拠を移す。『甲陽軍鑑』には「府中の御館をば悉く破り泉水、植木一囲いごとに名を付けたる松樹など焼き払ひ給ふ」と伝わる。

翌天正10年(1582)3月、織田軍の侵攻により武田氏は滅亡。甲斐は織田信長家臣・河尻秀隆が治め、館跡も一時再利用されたが、同年の本能寺の変で再び空地となった。その後、徳川家康の支配下で家臣・平岩親吉が領し、この時期に内郭の修築が行われ、南側に梅翁曲輪が新設されたとされる。この修築の一環として、中曲輪の北西隅にあった太郎様御座所がのちに天守台に改装され、石垣積み遺構として残った。慶長年間には浅野長政・幸長父子が入封し、やがて慶長12年(1607)に甲府城(舞鶴城)が築かれると、政治の中心は完全に移った。これにより、躑躅ヶ崎館は藩政の舞台から退き、実質的に廃城となった。

江戸時代の宝永年間(1704年〜1711年)に甲府城主となった柳沢吉保の時代には「御屋形跡」と呼ばれ、旧地名として名のみ残った。江戸後期には民地化が進み、堀や土塁の一部を残すにとどまった。昭和13年(1938)に国史跡の指定を受け、現在は武田神社の境内として整備されている。発掘調査により堀や土塁、天守台(非公開)などの遺構が確認され、往時の館の姿を今に伝えている。

なお、現在の国指定史跡「武田氏館跡」という名称は館の史跡としての公称で、「躑躅ヶ崎館」は武田氏が実際に居住していた館の通称を指す。

武田氏館(躑躅ヶ崎館)の特徴と構造

躑躅ヶ崎館は、甲府盆地北縁の扇状地上に築かれた平地館で、東西284m、南北193mの規模をもつ。内郭は東・中・西の三曲輪を主体とし、北曲輪、および武田氏滅亡後に増設された南の梅翁曲輪を付設した複郭構造である。周囲には高さ3〜6mの土塁と幅広い堀をめぐらしており、堀は東・西・南が水堀、北は空堀であった。東の大手口は土塁を切って通路を設け、前面に甲州流築城の特色である馬出と惣堀を備える。

中曲輪北西隅の「太郎様御座所」はのちに天守台へ改修され、現在も石垣が残る(非公開)。土塁基底部には野面石を用いた石積みが見られ、戦国期館郭の構造をよく伝えている。西曲輪には門の内側に桝形を設け、南の梅翁曲輪とは木橋で連絡していた。北方には詰城の要害城があり、館と一体となって強固な防御体系を構成していた。

躑躅ヶ崎館(武田氏館)の大手口周辺は、発掘調査により石垣や土塁、堀の構造が確認され、史跡公園として整備されている。

西曲輪の堀。武田氏館は、その高低差のため南側は水堀となり、北側は空掘となっている。写真は西曲輪の堀。

西曲輪南枡形虎口・北枡形虎口は発掘調査が行われ、現在もその形状が明瞭に残る。

現在、東・中の両曲輪には武田神社が鎮座し、西曲輪跡には旧睦沢小学校校舎を利用した「甲府市武田氏館跡歴史館(信玄ミュージアム)」が建つ。堀や土塁の一部は旧状をよく保ち、戦国期の城館構造を示す貴重な遺構である。

参考文献:

- 『日本城郭大系9』新人物往来社

- 「武田氏館跡」甲府市Webサイト

- 「武田氏館跡」文化遺産オンライン

武田氏館(躑躅ヶ崎館)の撮影スポット

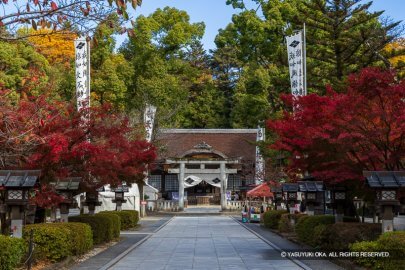

躑躅ヶ崎館の武田神社は、南に向かって建っているため、日中であればいつでも光のまわりが良い。だが、近年整備された大手門東史跡公園を訪れることを考えれば、午前の訪問が適しているだろう。西曲輪は木々が多いため曇天が適している。

武田氏館(躑躅ヶ崎館)の写真集

城郭カメラマンが撮影した「お城めぐりFAN LIBRARY」には、武田氏館(躑躅ヶ崎館)の魅力を映す写真が並ぶ。事前に目にしておけば現地での発見が鮮やかになり、旅の余韻もいっそう深まる。武田氏館(躑躅ヶ崎館)の周辺史跡を訪ねて

信玄ミュージアム

信玄ミュージアム(甲府市武田氏館跡歴史館)は、国史跡・武田氏館跡の西曲輪に建つ資料館で、武田氏三代の歴史と館跡の発掘成果を紹介している。館内には出土遺物や模型、映像展示があり、戦国期の甲府の姿をわかりやすく伝える。往時の堀や土塁を歩きながら、信玄ゆかりの地の空気をそのまま感じられる施設となっている。

信玄ミュージアム(甲府市武田氏館跡歴史館)は、国史跡・武田氏館跡の西曲輪に建つ資料館で、武田氏三代の歴史と館跡の発掘成果を紹介している。館内には出土遺物や模型、映像展示があり、戦国期の甲府の姿をわかりやすく伝える。往時の堀や土塁を歩きながら、信玄ゆかりの地の空気をそのまま感じられる施設となっている。

武田神社宝物殿

武田神社宝物殿(甲陽武能殿)は、武田信玄を祀る武田神社境内にある資料館である。館内には、信玄愛用の具足や軍配、書状のほか、武田二十四将に関する史料や武具が展示されている。特に国指定重要文化財の太刀「吉岡一文字」は名高く、武田家の武威を今に伝える。展示は季節ごとに入れ替えがあり、戦国期の甲斐の歴史を実物資料で学ぶことができる。

武田神社宝物殿(甲陽武能殿)は、武田信玄を祀る武田神社境内にある資料館である。館内には、信玄愛用の具足や軍配、書状のほか、武田二十四将に関する史料や武具が展示されている。特に国指定重要文化財の太刀「吉岡一文字」は名高く、武田家の武威を今に伝える。展示は季節ごとに入れ替えがあり、戦国期の甲斐の歴史を実物資料で学ぶことができる。

武田信玄公の墓

武田信玄公墓所は甲府市岩窪町に所在。天正元年(1573)に没した信玄の遺骸を家臣らが密かに火葬し、恵林寺での本葬までの三年間、仮に葬った地(火葬塚)と伝わる。静寂な佇まいの中に戦国の風格を今に伝え、参詣者が絶えない。

武田信玄公墓所は甲府市岩窪町に所在。天正元年(1573)に没した信玄の遺骸を家臣らが密かに火葬し、恵林寺での本葬までの三年間、仮に葬った地(火葬塚)と伝わる。静寂な佇まいの中に戦国の風格を今に伝え、参詣者が絶えない。

武田勝頼の墓

武田勝頼の墓は、甲州市大和町田野の景徳院境内に所在する。天正10年(1582)、勝頼は新府城を退き、天目山へ向かう途中、田野で包囲を受け、夫人・北条氏、嫡子・信勝とともに自刃した。徳川家康は武田家への敬意からこの最期の地に景徳院を建立し墓碑を整えた。境内には、勝頼・北条夫人・信勝の没頭地蔵尊(写真)や首洗池が残り、武田家終焉の地として静かに往時を伝えている。

武田勝頼の墓は、甲州市大和町田野の景徳院境内に所在する。天正10年(1582)、勝頼は新府城を退き、天目山へ向かう途中、田野で包囲を受け、夫人・北条氏、嫡子・信勝とともに自刃した。徳川家康は武田家への敬意からこの最期の地に景徳院を建立し墓碑を整えた。境内には、勝頼・北条夫人・信勝の没頭地蔵尊(写真)や首洗池が残り、武田家終焉の地として静かに往時を伝えている。

余談ながら国道20号線の道すがら、勝沼氏館跡、柏尾古戦場跡、甲斐大和駅前に武田勝頼の銅像、島原の日野江城主でキリシタン大名である有馬晴信謫居の跡、四郎作古戦場跡、鳥居畑古戦場跡がある。

風林火山の旗印

武田家といえば「風林火山」の旗印であるが、その本物は甲府市から車で数十分の地、塩山市(現・甲州市)の雲峰寺に現存する。この寺にはほかにも「南無諏訪大明神」の旗や武田家の馬印旗、日本最古と伝わる「日の丸」の旗などがあり、いずれも真正の遺品である。また同市内には、武田信玄の墓所や、「心頭滅却すれば火もまた涼し」で知られる快川禅師が籠もった山門をもつ恵林寺がある(Itchy・99.09.28)。

武田二十四将の屋敷跡

武田二十四将の屋敷跡が、近年、跡地に看板が案内板が設置されている。詳しくは「信玄公のまち」サイトを参照のこと。

武田氏館(躑躅ヶ崎館)の観光情報・アクセス

所在地

住所:山梨県甲府市古府中町2611 [MAP] 県別一覧[山梨県]

電話:055-269-5030(甲府市武田氏館跡歴史館)

- 公式サイト:「信玄ミュージアム」(甲府市武田氏館跡歴史館)

※武田神社境内は散策自由。ただし、天守台は境内非公開エリアにある。信玄ミュージアムは、9:00〜17:00、火曜休館(祝日の場合はその翌日)。

アクセス

鉄道利用

JR中央本線、甲府駅下車、バス「武田神社」降車すぐ。または、甲府駅北口から徒歩25分。バスは20分か30分に1本ほどのため、無難にタクシーも良い。

マイカー利用

中央自動車道甲府昭和ICから、アルプス通り経由約16分(7.7km)。武田神社参拝者用駐車場(38台)有り。

岡 泰行 | 城郭カメラマン [プロフィール]

1996年よりWebサイト「お城めぐりFAN」を運営し、日本各地の城郭を訪ね歩いて取材・撮影を続けている。四半世紀にわたる現地経験をもとに、城のたたずまいと風土を記録してきた。撮影を通して美意識を見つめ、遺構や城下町の風景に宿る歴史の息づかいを伝えている。その作品は、書籍・テレビ・新聞など多くのメディアで紹介され、多くの人に城の美しさと文化を伝えている。

武田氏館(躑躅ヶ崎館):城ファンたちの記憶

実際に武田氏館(躑躅ヶ崎館)を訪れた城ファンの皆さまが綴る、印象に残った景色、人との出会い、歴史メモ、旅のハプニングなど、心に残る旅の記憶を共有しています(全9件)。

地元民からひと言。他の人も書かれていますが、周辺には、遺構がわかりやすく残っていると思います。神社正面に向かって左(西)側の橋から神社に入ると、土塁に枡形の形がわかりやすく残っています。また、神社北側には馬出しの後が残っています。北側から西側にかけて回ってみると、土塁と空堀の跡が残っており、当時の様子が見えやすいと思います。また、神社前の土産屋の裏手の民家の中には、わりとぞんざいに梅翁廓の遺構があります。また、韮崎まで足を延ばすと新府城跡があり、城(山)の周りに湿地跡が残っていたりします。

※駅からはわりと離れており、高台の上にあるので、車で行くのがおすすめです。

( 城好きの匿名希望)

大手門跡前には、「大手門東遺構公園」が整備され大手石塁が見られる。

( shirofan)

武田神社宝物殿宝物館の受付で、武田24将図・躑躅ヶ崎館古地図・家臣団一覧の資料三点セットが購入できるぞ。宝物館は展示品の数は少ないが、内藤昌豊所有の太刀などがありそれなりに見所があるぞ。

( 光秀)

少し離れていますが、塩山市の恵林寺にも足を運びたいですね。庭園は整備が行き届き、非常に綺麗です。また、宝物館はかなりお勧めです。孫子の旗のレプリカを入手できます。宝物館では、卓上サイズのものを、隣の拝観受付では、A3サイズ位のやや大きめの旗を購入できます。共に900円程度だったかと思います。それから、武田24将図のカラーのクリアファイルも購入できます。

( 伴野貞祥)

お城の名前が「館」ということで、天守や櫓はありませんが、周囲は立派な堀に囲まれ、出入り口には高い盛り土の跡(石垣と言う程のものではありませんでした)などがあり、ある程度城という形にはなっていました。お城と言うには貧相な所ですが、人は城、人は石垣…と言った信玄公に相応しい城だと感じさせる所でした。また、鳥居の下に立ち南を向くと甲府市街を見渡すことが出来、何故ここに館を気付いたのかを窺い知ることができます。それから神社に入ってちょっと右へ行くと、信玄公が使用していたという井戸がありました。見所は(2004年8月現在)宝物館の風林火山の旗ではないでしょうか。現在特別展示中!とあったので、見たい方はお早めに。塩山市の恵林寺に保存されている、快川国師の筆によるものとは違う旗で、誰の筆かは忘れましたが一応本物ということらしいです。神社裏の要害山も時間があれば行ってみるのもよいかと思います。有事の際にはこの山に篭るつもりだったのでは、と思わせる所です。ただ、車で行かないとかなりきついと思います。

( 伴野貞祥)

戦国時代の物ではありませんが、善光寺のすぐ横にある地場産業センター内の印鑑コーナーに、なんと「漢倭奴国王」の金印のレプリカが展示してあります。

( 長興寺の隣人)

武田神社のメインストリートに面した橋と当時はありません。東側の参拝者用駐車場入り口が往時の大手門です。ちなみに、大手門前の道を登って行くと、武田信玄が産声を上げた要害山城です。

( Singen.Takeda@BAJA)

神社本殿の左奥になぜか天主台が。説明を見ると、どうやら桃山時代に天主が建てられたらしいです。

( よーすけ)

館跡は現在武田神社です。祭神はもちろん武田信玄。堀や土塁など、館の規模がよくわかる残りかたをしています。

( よーすけ)