写真:岡 泰行

前橋城の歴史と見どころ

前橋城(まえばしじょう)は、上野国の要衝、利根川の崖線に位置する城だ。起源には諸説があるが、石倉城の流失後、その残片を拠りどころに長野賢忠(方業)が再築して「厩橋城(うまやばしじょう)」と称したのが始まりとされる。

大永7年(1527)には長野一族が勢力を伸ばし、天文年間には上杉憲政・長尾景虎(のちの上杉謙信)と北条方の角逐に巻き込まれ、厩橋は関東経略の前線となった。永禄5年(1562)前後には北条・武田の連携や景虎の越山が相次ぎ、北条高広らが在城する局面も生じた。

天正期に入ると武田勝頼の進出、天正10年(1582)、神流川合戦の後の混乱を経て、厩橋は一時北条の支配下に置かれ、のち上杉景勝の影響も受けつつ勢力が交錯した。天正18年(1590)の小田原の役の後は徳川政権下で領主が定まり、平岩親吉を経て酒井忠世の系統、酒井忠清の時代に十五万石の藩都として整備が進む。

だが利根川の侵食が深刻化し、明和5年(1768)に藩庁は川越城へ移転した。幕末に至り、文久3年(1863)着工、慶応3年(1867)に「前橋新城」が完成し松平氏が復帰したが、明治維新のうねりの中で主要施設は解体され、旧城地は官公庁地として再編された経緯をたどる。

現在の本丸は群馬県庁周辺・前橋公園・官公庁街として利用され、県庁北側や前橋公園内などで土塁の一部が確認できる。本丸土塁上、北砲台跡には前橋城址之碑が建つ。また、市街地には車橋門跡の石垣が残る(後述)。前橋城は宇都宮城、川越城、忍城とならんで関東4平城のひとつとされている。

前橋城の特徴と構造

旧城(酒井期)は、利根川崖上に本丸・二の丸・厩郭・高浜郭・三の丸などを連接し、本丸は約70m×130m規模、南部に三重天守を据え、二の丸はコの字で本丸を囲む構えだった。

大手側では桝形・冠木門・太鼓櫓を組み合わせ、外郭は約400m×600mとされ、要所に馬出を配した。慶応期の前橋新城は、旧三の丸を本丸に据え替え、二の丸・三の丸・北郭を折れと張り出しで噛み合わせ、丸馬出や突角に砲台を備えるなど、稜堡式を意識した最新の日本式城郭計画が特徴だ。 城門・建物の多くを遮蔽配置とし、内外の折れによる射界の確保に工夫が見られる。

高浜門跡と土塁

車橋門跡

前橋城の外曲輪から城内に至る城門跡。訪れてみると住宅街の旗竿地的なスペースに切込はぎの石垣が残る。現在の石垣は、昭和39年に間隔が狭められ、西側の石垣が東へ8m移動している。

参考文献:

- 『日本城郭大系4』(新人物往来社)

- 「前橋城の関連文化財を訪ねて」前橋市Webサイト

前橋城の撮影スポット

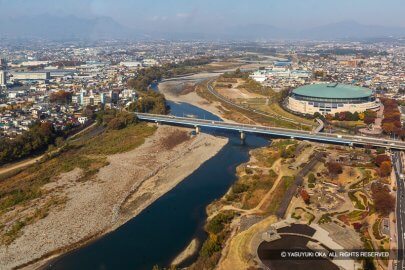

前橋城本丸跡に建つ県庁32階展望台に足を運びたい。利根川や市街地を望むスポットで、眼下に流れる利根川は、圧巻のサイズ感だ。

前橋城の写真集

城郭カメラマンが撮影した「お城めぐりFAN LIBRARY」には、前橋城の魅力を映す写真が並ぶ。事前に目にしておけば現地での発見が鮮やかになり、旅の余韻もいっそう深まる。前橋城の周辺史跡を訪ねて

虎姫観音堂

虎姫観音堂は、前橋城(旧・厩橋城)の城下に伝わる「お虎伝説」にちなむ観音堂。伝説によれば、お虎は酒井家の城主に寵愛された女性で、侍女たちの讒言によって無実の罪を負い、蛇やムカデを詰めた箱に入れられ、利根川へ沈められたという。その怨念が利根の氾濫を招いたと語られ、のちに霊を慰め、水難を鎮めるため観音堂が建立されたと伝えられている。現在は前橋城跡(現・群馬県庁)の西側、利根川沿いの河畔に位置し、人々の供養と水難除けの信仰を今に伝えている。

虎姫観音堂は、前橋城(旧・厩橋城)の城下に伝わる「お虎伝説」にちなむ観音堂。伝説によれば、お虎は酒井家の城主に寵愛された女性で、侍女たちの讒言によって無実の罪を負い、蛇やムカデを詰めた箱に入れられ、利根川へ沈められたという。その怨念が利根の氾濫を招いたと語られ、のちに霊を慰め、水難を鎮めるため観音堂が建立されたと伝えられている。現在は前橋城跡(現・群馬県庁)の西側、利根川沿いの河畔に位置し、人々の供養と水難除けの信仰を今に伝えている。

臨江閣

臨江閣(りんこうかく)は、前橋公園内に建つ明治時代の貴賓館で、前橋城の最北にある空掘跡に位置する。明治17年(1884)に群馬県が迎賓施設として建設し、木造二階建ての本館と広壮な庭園が調和する優雅な近代和風建築だ。皇族の行在所や県政・文化の舞台として用いられ、昭和には新館が増築された。利根川の流れを望むその姿は、かつての城郭の風格を今に伝え、前橋の歴史と近代化を象徴する文化財として国の重要文化財に指定されている。館内には前橋城の復元模型がある。

臨江閣(りんこうかく)は、前橋公園内に建つ明治時代の貴賓館で、前橋城の最北にある空掘跡に位置する。明治17年(1884)に群馬県が迎賓施設として建設し、木造二階建ての本館と広壮な庭園が調和する優雅な近代和風建築だ。皇族の行在所や県政・文化の舞台として用いられ、昭和には新館が増築された。利根川の流れを望むその姿は、かつての城郭の風格を今に伝え、前橋の歴史と近代化を象徴する文化財として国の重要文化財に指定されている。館内には前橋城の復元模型がある。

現存する最古の電動木馬

前橋市中央児童遊園「るなぱあく」は、前橋城の最北にあった空堀跡を利用して整備された市民遊園。昭和29年(1954)に開園し、園内の「もくば館」には、日本に現存する最古の電動木馬(昭和3年製)が今も動態保存されているので、見ておくと良い。なお、西の臨江閣と同じ空掘跡にあたる。

前橋市中央児童遊園「るなぱあく」は、前橋城の最北にあった空堀跡を利用して整備された市民遊園。昭和29年(1954)に開園し、園内の「もくば館」には、日本に現存する最古の電動木馬(昭和3年製)が今も動態保存されているので、見ておくと良い。なお、西の臨江閣と同じ空掘跡にあたる。

龍海院

前橋城の跡地一帯は、かつて利根川を望む要害の地であり、今も往時を偲ばせる史跡が点在している。城の南側には、酒井忠清の菩提寺であった「龍海院」があり、境内には、酒井忠清(前橋藩4代藩主)をはじめとする酒井家歴代藩主の墓所があり、「前橋藩主酒井氏歴代墓地」として前橋市指定史跡となっている。江戸期の前橋藩主として栄えた酒井氏の威勢を伝える一角だ。余談ながら龍海院は家康の祖父である松平清康によって三河の岡崎城下に創建された寺だ。

前橋城の周辺おすすめ名物料理

「欧州料理レストラン ヴォレ・シーニュ」本丸跡にあたる群馬県庁31階、眺めを愉しみながら、豚肉料理をどうぞ。城に近いという意味あいだが、内装もすこぶる良く、ランチもある。

前橋城の観光情報・アクセス

所在地

電話:027-235-2211(前橋観光コンベンション協会)

- 公式サイト:「幻の名城 前橋城」(前橋観光コンベンション協会)

アクセス

鉄道利用

JR両毛線、前橋駅からバス10分「遊園地坂下」降車、徒歩5分。

マイカー利用

関越自動車道「前橋IC」から東へ約7分(3.6km)。群馬県庁駐車場または前橋公園駐車場を利用。

岡 泰行 | 城郭カメラマン [プロフィール]

1996年よりWebサイト「お城めぐりFAN」を運営し、日本各地の城郭を訪ね歩いて取材・撮影を続けている。四半世紀にわたる現地経験をもとに、城のたたずまいと風土を記録してきた。撮影を通して美意識を見つめ、遺構や城下町の風景に宿る歴史の息づかいを伝えている。その作品は、書籍・テレビ・新聞など多くのメディアで紹介され、多くの人に城の美しさと文化を伝えている。

前橋城:城ファンたちの記憶

実際に前橋城を訪れた城ファンの皆さまが綴る、印象に残った景色、人との出会い、歴史メモ、旅のハプニングなど、心に残る旅の記憶を共有しています(全6件)。

前橋地裁の増築工事に伴い、発掘調査が行なわれていました。その成果として、障子堀の遺構が発見されました。障子堀が発見された地域は、幕末に再築された前橋城の三ノ丸地域に当たりますが、同時に出土した遺物から、近世の前橋城主酒井氏時代に作られたものと考えられているようです。

ただ前橋城絵図には、今回発掘された周辺には、酒井時代も松平時代も堀は無いのですけどね。確認された障子堀は、畝の高さ約0.4m、幅約1m×長さ約1.8m程度(私の目視です)のもので、残り状態は非常に悪いのですが、一部は石積みで補強され、人為的に埋め戻された跡が確認されています。私の知る限り、群馬県内で障子堀が確認出来たのは、高山城(東日野金井城)、高崎城、丹生東城に続く4例目ですかね。その他の遺構としては、井戸跡3基、三ノ丸建物の礎石、等々が出土しているようです。場所は、前橋地方裁判所内の北側、東通用門を入ってすぐあたり。

( HN)

戦国時代、上杉謙信の関東経営の拠点になったのはこの厩橋城であったようです。前橋城の築城については諸説あるようですが、上野国府跡(939年上野に攻め込んだ平将門は、国司の藤原尚範から国司の印鑑を奪い、この地で巫女の神託により新皇を称しました。)でもある蒼海城主・長尾忠房が築いたのが始まりとされています。ところが利根川増水で城は流され、残った三の丸を基に長野賢忠が再構築したのが厩橋城(うまやばしじょう)だと言われます。厩橋(うまやばし)は前橋の旧名で、厩橋城は前橋城の前身であった。城主は謙信の家臣、北条高広(きたじょう・たかひろ)でした。ここはなかなか重要な場所で、南は小田原の北条氏。西には箕輪城を攻略して西上州を支配した武田信玄と、まさに三強の接点でした。武田信玄とは利根川で合戦をしたこともあったらしいそうで。なお利根川を挟んだ対岸に石倉城(現在は公園です)とよばれる厩橋城の属城(二の丸)があったようですが、これは城というよりは砦といった方が正しいようです。

( 神前政忠)

現在は群馬県庁です。従って残念ながら現在遺構は県庁周辺にわずかに見られるばかりで何処にどのような建造物があったのかすら容易に判別できなくなってしまっています。しかし見どころは群馬県庁展望台から城址を俯瞰できることと、利根川左岸の段丘上に築城された、当時の地形があまり変わっていないことです。加えて、数少ない土塁の見事さは特筆モノで、とくに現県庁である本丸の北側を中心とした土塁は圧倒的な迫力があります。病的土塁マニアにはオススメです。

( 神前政忠)

前橋城ですが、発掘は完全に終了してから建物をつくりましたよ。しかも相当精密な調査でした。私は大学時代史学科に在籍していたので、バイトですが発掘に参加いたしました。細かい柱の後や井戸の深さ、内堀を私は発掘、実測しましたが、殊に堀に関しては、掘っていくとヘドロがたまっており、それを全部ポンプで排水して測量しました。結構な堀で、まだ腐った橋の欄干なども出てきました。あと刀の笄も出てきました。殆ど土塁でしたが、近代戦の為に改装した後なのか、その頃の層から削って有りました。多分、もう発掘の報告書は図書館に並んでいると思います。あの発掘のおかげで、県庁の建築が遅れて、以前では想像できない精密な調査資料ができたのでご安心ください。

( negiyan)

県庁にぶつかったらすぐ、ということで県庁の駐車場に入れ、歩いて県庁の周辺をぐるぐると。あった、前橋城の土塁の一部が記念碑とともに、保存されておりましたぞ。なにやら、城跡が県庁などで再利用されてる具合でござった。

( 龍泊)

馬橋城は、厩橋(うまやばし)城、つまり前橋城のことかと思いますが、この城は関東七名城の一つとされ、過去には三層の天守閣も存在していました。城の歴史としては、長尾氏の厩橋城として生れ、長野氏を経て上杉謙信の関東出馬以後、長尾謙忠、北条高広の時代があり、滝川一益、北条氏城代期を経て江戸時代に入りましたが、この城の最も充実していたのは酒井忠清の頃であったようです(山崎一氏著「群馬県古城類址の研究」より)。しかし、現在は本丸跡付近は群馬県庁の敷地となっており、天守ではなく県庁舎(平成のバブルの塔)が、天高くそびえています。遺構としては、児童遊園地となっている大空堀跡、本丸跡付近東面と北面の土塁などがあり、土塁の東北の角には「前橋城址の碑」が立っています。

( フレッセイ労働組合)