写真・記録:岡 泰行/城郭カメラマン

明石城の歴史と見どころ

明石城(あかしじょう)は、元和4年(1618)、徳川秀忠の命により築城が開始された。大坂の陣から間もない元和3年(1617)、徳川幕府が西国支配の体制を整える中で、播磨にある明石の地もまた、姫路城などと並ぶ戦略拠点の一つとして注目された。幕府は信濃松本(松本城)より小笠原忠真(忠政)を移し、ここに十万石の藩が新たに置かれる。忠真は当初、明石川河口付近にあった船上城に入り、新たに明石城の築城に着手する。

人丸山の舌状台地に明石城の新たな築城地を定め、建設費用として銀千貫目が支給される。翌元和5年(1619)には本丸御殿を含む主要部分が完成したと記録されている。天守台も築かれたが、天守そのものは建てられなかった。完成後の城には本丸四隅に三重櫓が置かれ、南東隅に巽櫓、西南隅に坤櫓、北東隅に艮櫓、北西隅に乾櫓が据えられていた。

明石城下の町割りはこの頃に整えられ、剣豪・宮本武蔵が関与したという伝承も残る。武蔵は寛永期に明石藩に仕えたとされ、築城とともに町割にも何らかのかかわりを持ったとも伝えられている。

寛永8年(1631)正月、本丸御殿が火災で焼失、以後再建されることはなかった。藩主の居館は、本丸御殿焼失後に三ノ丸西部の内堀で囲まれた居屋敷曲輪に移された。寛永9年(1632)、小笠原忠真は豊前小倉(小倉城)に転封となり、以降は戸田氏、大久保氏、松平氏、本多氏と城主が交代し、天和2年(1682)からは越前松平家が明治維新まで明石藩を治めた。

明石城は、明治6年(1873)、廃城令でその役割を終える。明治16年(1883)には地元有志により私設明石公園として整備が始まり、大正7年(1918)には兵庫県が整備し、県立公園として開園した。昭和32年(1957)に巽櫓・坤櫓が重要文化財に指定され、平成16年(2004)には明石城跡が国の史跡に、平成18年(2006)には日本100名城に選ばれている。

明石城の特徴と構造

明石城は人丸山と呼ばれる舌状台地の突端に築かれた平山城だ。台地先端に本丸を配し、東続きの尾根上に二の丸・東の丸を連ねる梯郭式の構造となっている。本丸と二の丸は大堀切によって隔てられ、両者をつなぐ土橋が防御的機能を果たしていた。周囲には中堀・外堀を巡らせ、外郭には複数の曲輪が備わる。

現存する巽櫓・坤櫓は、いずれも三重三階の櫓で、本丸南面の高石垣上に建つ。天守台は築かれたものの天守は建てられず、両櫓は城の象徴としての役割を果たしてきた。

明石城に残る二基の櫓、その歴史と変遷

現存の櫓は、二基で坤櫓(ひつじさるやぐら)と巽櫓(たつみやぐら)だ。往時には、本丸にはさらに艮櫓(うしとらやぐら)、乾櫓(いぬいやぐら)の2基があり計4基で四隅を固めていた。いずれも方角の名が用いられている。

このうち、艮櫓は、明治6年の廃城令を期に解体され学校用の建材として利用されることになる。乾櫓は明治時代に皇太子の御殿が建つ計画があり、解体された古材が、現存の坤櫓と巽櫓に修理補強のため転用されたとされる。結局、時代は大正となり、皇太子の御殿は建たなかった。現在、現存櫓内で見られる床や斜交い、ネジなどの金属補強は、明治の修復時のもので、その古材があってこそ阪神淡路大震災を耐え抜いたといっていい。

このうち、艮櫓は、明治6年の廃城令を期に解体され学校用の建材として利用されることになる。乾櫓は明治時代に皇太子の御殿が建つ計画があり、解体された古材が、現存の坤櫓と巽櫓に修理補強のため転用されたとされる。結局、時代は大正となり、皇太子の御殿は建たなかった。現在、現存櫓内で見られる床や斜交い、ネジなどの金属補強は、明治の修復時のもので、その古材があってこそ阪神淡路大震災を耐え抜いたといっていい。

建築者の意図

明石城に残る二つの三重櫓、巽櫓と坤櫓を同時に見渡すと、不思議なことに、棟の向きがずれていることに気づく 。これは単なる偶然ではない。この櫓を築いた先人たちは、あえて棟の向きを揃えないことで、「一方向から城が弱く見えないよう」、すなわち敵に攻められにくいよう配慮したのだという 。特に、明石城で最大規模の坤櫓は、天守の役割を担い、播磨平野を守る威容を示すため、壁面積が広い「平側」を西向きに据えたとされている 。建築者の意図が、この櫓の向きに隠されているのだ。

巽櫓と坤櫓は、原則として土・日・祝日のみ10:00〜16:00に内部が特別公開されている。公開時期は年ごとに変更される場合があるため、訪問前に明石観光協会や兵庫県の公式サイトで最新の情報を確認しておきたい。

余談ながら、明石城の櫓は二基とも三重櫓。全国に三重櫓は12基しか現存がなく、そのうち2基がここ明石城にある。

巽櫓

本丸東南隅に位置する三重櫓が「巽櫓(たつみやぐら)」だ。明石川河口にあった船上城からの移築との伝承がある。寛永初期の火災で一度焼失し、その後江戸前期に様式そのまま再建された。三層三階建て、入母屋造の隅櫓で、高さ12.6m、梁間7.9m、桁行9mと均整の取れた姿を見せる。国の重要文化財となっている。

本丸東南隅に位置する三重櫓が「巽櫓(たつみやぐら)」だ。明石川河口にあった船上城からの移築との伝承がある。寛永初期の火災で一度焼失し、その後江戸前期に様式そのまま再建された。三層三階建て、入母屋造の隅櫓で、高さ12.6m、梁間7.9m、桁行9mと均整の取れた姿を見せる。国の重要文化財となっている。

坤櫓

本丸南西隅に構える三重櫓が「坤櫓(ひつじさるやぐら)」だ。伏見城からの移築と伝わり、桁行10.9m、梁間9m、高さ13.3mと巽櫓より一回り大きい。

本丸南西隅に構える三重櫓が「坤櫓(ひつじさるやぐら)」だ。伏見城からの移築と伝わり、桁行10.9m、梁間9m、高さ13.3mと巽櫓より一回り大きい。 寛永初期の火災後に巽櫓とともに再建された。坤櫓の東面には、唐破風と千鳥破風が重なる珍しい二重破風がある。神社の本殿などで用いられる意匠に近い。

寛永初期の火災後に巽櫓とともに再建された。坤櫓の東面には、唐破風と千鳥破風が重なる珍しい二重破風がある。神社の本殿などで用いられる意匠に近い。

本丸

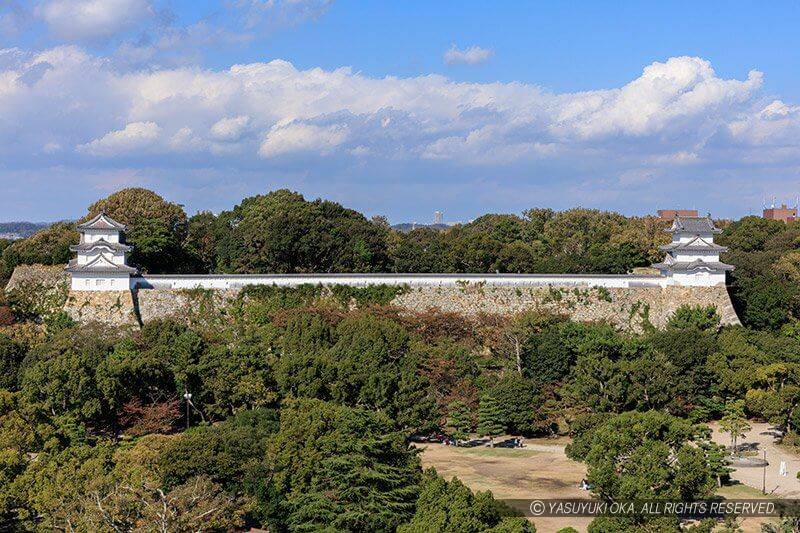

本丸は人丸山頂に位置する。かつては御殿があったが焼失した。現在、四方を取り囲む扇の勾配の高石垣と二基の三重櫓が往時を偲ばせる。両櫓の間は展望デッキが整備されており、眼下に明石市街の街並み、その向こうに碧い明石海峡と雄大な明石海峡大橋を一望できる絶好の眺望スポットとなっている。

本丸は人丸山頂に位置する。かつては御殿があったが焼失した。現在、四方を取り囲む扇の勾配の高石垣と二基の三重櫓が往時を偲ばせる。両櫓の間は展望デッキが整備されており、眼下に明石市街の街並み、その向こうに碧い明石海峡と雄大な明石海峡大橋を一望できる絶好の眺望スポットとなっている。

天守台

本丸西端にある天守台の広さは、東西25m・南北20mに達する。天守は築かれなかったものの、現地ガイドによると、中津城(大分県)の天守を移築する計画があったとも言われる。

本丸西端にある天守台の広さは、東西25m・南北20mに達する。天守は築かれなかったものの、現地ガイドによると、中津城(大分県)の天守を移築する計画があったとも言われる。

大堀切

本丸と二の丸を隔てる大堀切は、明石城の防御構造における白眉である。人丸山の尾根を東西に分離する深く掘削された空堀で、城の主要部分を南北に分断している。幅・深さともに圧倒的な規模を誇り、その断崖のような石垣と土壁が敵の侵入を阻む。

本丸と二の丸を隔てる大堀切は、明石城の防御構造における白眉である。人丸山の尾根を東西に分離する深く掘削された空堀で、城の主要部分を南北に分断している。幅・深さともに圧倒的な規模を誇り、その断崖のような石垣と土壁が敵の侵入を阻む。

二の丸

二の丸は本丸の東隣に位置する副郭で、本丸防衛の最前線となる曲輪だ。南側の登城口から二の丸大の門跡へ上がる石段は、進行方向を直角に折り曲げさせる虎口が、往時の姿を留め敵の侵入を拒むように聳えている。

二の丸は本丸の東隣に位置する副郭で、本丸防衛の最前線となる曲輪だ。南側の登城口から二の丸大の門跡へ上がる石段は、進行方向を直角に折り曲げさせる虎口が、往時の姿を留め敵の侵入を拒むように聳えている。

東の丸

東の丸は二の丸のさらに東側にあり、広義の二ノ丸の一部として位置づけられる曲輪だ。二の丸とは仕切りの石垣で区切られている。現在、建造物は残らないが広い平地と石垣が往時を伝えている。北東側には出の門跡があり、東・南側には帯郭が巻いている。

東の丸は二の丸のさらに東側にあり、広義の二ノ丸の一部として位置づけられる曲輪だ。二の丸とは仕切りの石垣で区切られている。現在、建造物は残らないが広い平地と石垣が往時を伝えている。北東側には出の門跡があり、東・南側には帯郭が巻いている。

枡形(東不明門跡・太鼓門跡・西不明門跡)

明石城には幾つもの枡形虎口が築かれていた。明石公園正面入口となっている太鼓門跡には石垣が残り、正面に「定ノ門」(高麗門)、直角に折れて内側に「能ノ門」(櫓門)があった。能ノ門には大太鼓が据え付けられ、一刻ごとに時を告げていたことから、これら二連の門全体が「太鼓門」と呼ばれた。また城の東西両側には、それぞれ東不明門・西不明門(不明門=裏門)と称する虎口が設けられていた。東不明門跡、西不明門跡いずれも石垣が残る。写真は太鼓門升形と中濠。

明石城には幾つもの枡形虎口が築かれていた。明石公園正面入口となっている太鼓門跡には石垣が残り、正面に「定ノ門」(高麗門)、直角に折れて内側に「能ノ門」(櫓門)があった。能ノ門には大太鼓が据え付けられ、一刻ごとに時を告げていたことから、これら二連の門全体が「太鼓門」と呼ばれた。また城の東西両側には、それぞれ東不明門・西不明門(不明門=裏門)と称する虎口が設けられていた。東不明門跡、西不明門跡いずれも石垣が残る。写真は太鼓門升形と中濠。

北の丸の門跡

人もまばらな北の丸に、ひっそりと佇む石垣がある。城門跡だ。いろいろと資料に目を通すが、この城門は、その名が伝わっていないらしい。実に風情がある風景だ。

人もまばらな北の丸に、ひっそりと佇む石垣がある。城門跡だ。いろいろと資料に目を通すが、この城門は、その名が伝わっていないらしい。実に風情がある風景だ。

とき打ち太鼓

江戸期の明石城では、一刻(約2時間)ごとに太鼓を打ち鳴らして時を知らせていた。当時の太鼓は明石神社に残されている(後述)。現在、この「とき打ち太鼓」を再現するためロボット侍が太鼓門跡に設置され、往時と同じ回数だけ自動で太鼓を叩いている。長年の稼働により、からくり人形の維持管理も課題となっている。

江戸期の明石城では、一刻(約2時間)ごとに太鼓を打ち鳴らして時を知らせていた。当時の太鼓は明石神社に残されている(後述)。現在、この「とき打ち太鼓」を再現するためロボット侍が太鼓門跡に設置され、往時と同じ回数だけ自動で太鼓を叩いている。長年の稼働により、からくり人形の維持管理も課題となっている。

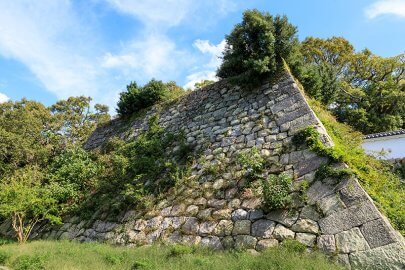

石垣の刻印

明石城の石垣には、多種多様な刻印(石に刻まれた符号)が残されている。石垣普請に関わった石工や担当者を識別するための印と考えられている。昭和52〜54年の調査では実に1445個(本丸896個、稲荷郭245個、二ノ丸・三ノ丸174個、南帯郭130個)もの刻印が確認されている。町人普請だったため、大名の家紋刻印は無く、符号のみとなっている。探してみるのも面白い。

明石城の石垣には、多種多様な刻印(石に刻まれた符号)が残されている。石垣普請に関わった石工や担当者を識別するための印と考えられている。昭和52〜54年の調査では実に1445個(本丸896個、稲荷郭245個、二ノ丸・三ノ丸174個、南帯郭130個)もの刻印が確認されている。町人普請だったため、大名の家紋刻印は無く、符号のみとなっている。探してみるのも面白い。

東を守る堀の段差

明石城では東側の内堀に箱堀がある。この箱堀は北の薬研堀(V字形の堀)と連なり、城の東側一帯を守っていた。段々とした高低差を堀で形成した珍しさがある。

参考文献:

- 『史跡明石城跡保存活用計画』保存活用計画書(2020兵庫県)

- 『講座 明石城史』(2000 明石城史編さん実行委員会・明石市教育委員会)

- Webサイト「明石城跡・巽櫓・坤櫓」(明石市)

- Webサイト「明石城」(明石観光協会)

明石城の学びに役立つ本と資料

『講座 明石城史』

しっかり明石城を学ぶなら『講座 明石城史』(明石城史編さん実行委員会・明石市教育委員会 2000年3月31日発行)が最も濃厚。607ページ、定価6,000円。播州明石城図、播州明石図も付いている。または、明石市立文化博物館の2003年の企画展の刊行物『発掘された明石の歴史展〜蘇る明石城〜』が良い。そのほか『明石市 明石城跡III』─県立明石公園石垣都市災害復旧事業に伴う発掘調査報告─(兵庫県教育委員会2000年3月)など。書籍では『ひょうごの城紀行(下)』。現地では、明石市立文化博物館に、明石城に関する多少のパネル展示がある。また、パピオスあかし4階にあるあかし市民図書館には、播磨地方の城に関する市史などを集めたコーナーがあり、明石城に関する書籍を手にとることができる。

しっかり明石城を学ぶなら『講座 明石城史』(明石城史編さん実行委員会・明石市教育委員会 2000年3月31日発行)が最も濃厚。607ページ、定価6,000円。播州明石城図、播州明石図も付いている。または、明石市立文化博物館の2003年の企画展の刊行物『発掘された明石の歴史展〜蘇る明石城〜』が良い。そのほか『明石市 明石城跡III』─県立明石公園石垣都市災害復旧事業に伴う発掘調査報告─(兵庫県教育委員会2000年3月)など。書籍では『ひょうごの城紀行(下)』。現地では、明石市立文化博物館に、明石城に関する多少のパネル展示がある。また、パピオスあかし4階にあるあかし市民図書館には、播磨地方の城に関する市史などを集めたコーナーがあり、明石城に関する書籍を手にとることができる。

明石城の撮影スポット

明石城では近年、石垣周辺の樹木伐採や景観整備が進められ、かつてない眺望が広がっている。二基の三重櫓と壮大な石垣を一望できる撮影スポットが複数登場し、訪れる人々を魅了してやまない。

2019年には築城400年の節目を迎え、それに先立つ2018年末には、巽櫓と坤櫓周辺のおよそ300本の樹木が伐採された。これにより、石垣の雄大な姿が明るく開かれ、今なお進化を続ける名城としての存在感を放っている。

二基の櫓を一望する、明石城ビュースポット

明石商工会議所ビルからの眺望が理想的ではあるが、一般には開放されていない。そこで以下では、観光客でも立ち寄ることができる、坤櫓と巽櫓をセットで楽しめる撮影スポットを紹介する。

JR明石駅ホームから二基の櫓を望む

駅前城郭ともいえるほどの至近距離に、明石城が姿を現す。JR明石駅の上りホームからは、櫓と石垣をセットで望むことができる。2018年に眼前の電線が撤去されたことで、視界はさらにすっきりとした。さらに2019年3月には石垣前の木々が伐採され、堂々たる石垣が姿を現した。ホームの端で、眼下に建物のない切れ目を探して撮影すると、構図も美しく仕上がる。

駅前城郭ともいえるほどの至近距離に、明石城が姿を現す。JR明石駅の上りホームからは、櫓と石垣をセットで望むことができる。2018年に眼前の電線が撤去されたことで、視界はさらにすっきりとした。さらに2019年3月には石垣前の木々が伐採され、堂々たる石垣が姿を現した。ホームの端で、眼下に建物のない切れ目を探して撮影すると、構図も美しく仕上がる。

「パピオスあかし」図書館・屋上からの俯瞰ビュー

JR明石駅のすぐ南に建つビル「パピオスあかし」も、見逃せないスポットだ。上階の図書館からは明石城を俯瞰するように眺めることができ、その視点は明石商工会議所ビルからの景観にも匹敵する。7階には屋上広場も整備されており、こちらは土日祝のみ、10時から日没まで開放されている(雨天時は閉鎖)。少し高所から石垣と櫓の配置を眺められる、貴重なビューポイントだ。

パピオスあかしの眺望

パピオスあかしから望む明石城

石垣群を一望する写真アングル

2019年3月の整備によって、本丸南面を中心に石垣の視界が大きく開かれた。訪れたことのある人でも、その迫力に印象が一変する。とりわけ注目すべきは、二の丸・三の丸(東の丸)にかけての石垣群だ。東丸から坤櫓まで連なる石垣は約300mに達し、稲荷曲輪の石垣を含めれば約380mの壮観なスケールとなる。高石垣が連続するこの区間は、明石城ならではの魅力を映し出す。かつて訪れた人にも、再訪を勧めたくなる変化だ。

明石城の写真集

城郭カメラマンが撮影した「お城めぐりFAN LIBRARY」には、明石城の魅力を映す写真が並ぶ。事前に目にしておけば現地での発見が鮮やかになり、旅の余韻もいっそう深まる。明石城の周辺史跡を訪ねて

明石城を訪ねたなら、周囲に残された史跡にも目を向けておきたい。城下には、時代の記憶をとどめる風景が点在する。さらに城下町の成り立ちを支えた明石港や船上城、藩政の名残をとどめる望海の松林まで、歩いてこそ見えてくる明石の歴史がある。

城下に時を知らせた「とき打ち太鼓」

武士の姿をしたロボットが時をうつ「とき打ち太鼓」。明石城太鼓門に据えられた時刻を知らす太鼓で、明石城太鼓門脇にあり、当時と同じ数で一刻(2時間)に一度、太鼓をたたいてくれる。なお、当時の太鼓は、城の東側にある明石神社に保管されているからこちらも見ておこう。明石神社は、明石城内に徳川家康を祀ったのが始まりで、大正7年(1918)に、現在位の場所に移された。阪神淡路大震災でダメージを受けて後、地元の反対もあったが境内の土地を一部売却し再建されている。社殿の中に入ることはできないが、ガラス越しに当時の「とき打ち太鼓」を観ることができる。

武士の姿をしたロボットが時をうつ「とき打ち太鼓」。明石城太鼓門に据えられた時刻を知らす太鼓で、明石城太鼓門脇にあり、当時と同じ数で一刻(2時間)に一度、太鼓をたたいてくれる。なお、当時の太鼓は、城の東側にある明石神社に保管されているからこちらも見ておこう。明石神社は、明石城内に徳川家康を祀ったのが始まりで、大正7年(1918)に、現在位の場所に移された。阪神淡路大震災でダメージを受けて後、地元の反対もあったが境内の土地を一部売却し再建されている。社殿の中に入ることはできないが、ガラス越しに当時の「とき打ち太鼓」を観ることができる。

織田家長屋門

明石公園の敷地の南西角の交差点近くにある、織田家長屋門が武家屋敷の名残をとどめている。明石は、川崎航空機(現、川崎重工)の明石工場があったため、昭和20年1月から、7度の空襲を受けた。最も激しかったのが、7月6日から7日にかけての空襲で、町の6割を失うことになる。明石公園から2号線までの間は主に武家屋敷のあったエリアで(2号線より南は町屋)この時、壊滅的な被害を受けたが、織田家長屋門は空襲も生き抜いた。明石城の前身である船上城から、元和5年(1619)に移築されたものとされ、桃山様式らしい。船上城は明石警察署の近くなのでここ明石城とセットで訪れておくと良いだろう。

明石公園の敷地の南西角の交差点近くにある、織田家長屋門が武家屋敷の名残をとどめている。明石は、川崎航空機(現、川崎重工)の明石工場があったため、昭和20年1月から、7度の空襲を受けた。最も激しかったのが、7月6日から7日にかけての空襲で、町の6割を失うことになる。明石公園から2号線までの間は主に武家屋敷のあったエリアで(2号線より南は町屋)この時、壊滅的な被害を受けたが、織田家長屋門は空襲も生き抜いた。明石城の前身である船上城から、元和5年(1619)に移築されたものとされ、桃山様式らしい。船上城は明石警察署の近くなのでここ明石城とセットで訪れておくと良いだろう。

伏見城の移築城門、月照寺の山門

明石城の東にある月照寺の山門は、伏見城の薬医門を移築したもの。この月照寺は、もともと明石城本丸にあり築城に際し現在の場所に移転した。余談だが、この月照寺の麓に「亀の水」と呼ばれる湧き水(播磨三名水)がある。お城めぐりの道中でほっと一息を美味しい水とともにどうぞ。阪神淡路大震災でも涸れることが無かった湧き水で、石の手水鉢は享保四年と刻まれている。夏は冷たく、おいしい水。夕方になると、地元の人が水を汲みに訪れる。

明石城の東にある月照寺の山門は、伏見城の薬医門を移築したもの。この月照寺は、もともと明石城本丸にあり築城に際し現在の場所に移転した。余談だが、この月照寺の麓に「亀の水」と呼ばれる湧き水(播磨三名水)がある。お城めぐりの道中でほっと一息を美味しい水とともにどうぞ。阪神淡路大震災でも涸れることが無かった湧き水で、石の手水鉢は享保四年と刻まれている。夏は冷たく、おいしい水。夕方になると、地元の人が水を汲みに訪れる。

明石港旧灯台

明石城の南に瀬戸内海に面した明石港がある。元和5年(1619)の明石城の築城開始後、間もない元和7(1621)年に小笠原忠政(忠真)が新たに明石港の築港工事に着手している。それまで砂浜だった港を、寛永年間(1624~44)には港の入口にあたる波門崎に石垣を築き改修した。寛永期の明石港は、旧灯台付近の深さは三尺(約90cm)、港の入口は12間(約12m)あり、比較的大きな船も入ることができた。現存する石垣には明石城と同じく石をつなぐ「チギリ」と呼ばれる技法が見られる。

明石城の南に瀬戸内海に面した明石港がある。元和5年(1619)の明石城の築城開始後、間もない元和7(1621)年に小笠原忠政(忠真)が新たに明石港の築港工事に着手している。それまで砂浜だった港を、寛永年間(1624~44)には港の入口にあたる波門崎に石垣を築き改修した。寛永期の明石港は、旧灯台付近の深さは三尺(約90cm)、港の入口は12間(約12m)あり、比較的大きな船も入ることができた。現存する石垣には明石城と同じく石をつなぐ「チギリ」と呼ばれる技法が見られる。

その港には、明暦3年(1657)、第5代明石藩主松平忠国の命により建築された古い灯台「旧波門崎燈籠堂」も現存する。花崗岩を隙間無く積み上げた切込接の美しい石垣が見られ、新たな灯台が造られる昭和38年まで現役の灯台だった。現存する日本の旧灯台のうち設置年代は2番目に古いらしい。旧波門崎燈籠堂は、国の登録有形文化財に、その石垣は明石市指定文化財に指定されている。

その港には、明暦3年(1657)、第5代明石藩主松平忠国の命により建築された古い灯台「旧波門崎燈籠堂」も現存する。花崗岩を隙間無く積み上げた切込接の美しい石垣が見られ、新たな灯台が造られる昭和38年まで現役の灯台だった。現存する日本の旧灯台のうち設置年代は2番目に古いらしい。旧波門崎燈籠堂は、国の登録有形文化財に、その石垣は明石市指定文化財に指定されている。

望海浜公園の松林

望海浜公園は、寛文年間(1661〜1672)に当時の明石藩主、松平信之が防風と砂止めのため植えた松林がある。また、天和年間(1681〜1684)に松平直明が建てた「望海亭」という茶亭があった。

望海浜公園は、寛文年間(1661〜1672)に当時の明石藩主、松平信之が防風と砂止めのため植えた松林がある。また、天和年間(1681〜1684)に松平直明が建てた「望海亭」という茶亭があった。

明石藩舞子台場跡

明石城の本丸から東南を望むと海と橋が見える。本州と淡路島を結ぶ明石海峡大橋だ(2022年まで世界最長の吊り橋だった)。その本州側の麓には、勝海舟が設計指導し文久3年(1863)に明石藩が築造に着手した砲台「明石藩舞子台場跡」がある。稜堡式の砲台で、三ヶ所が海に突出している。大坂湾への侵入口は、紀淡海峡と明石海峡に2個所。現在でも、明石海峡は1日800隻が行き交い、海の銀座とも云われているほどで日本一の交通量を誇る。往時は明石藩十二砲台があったといい、「明石藩舞子台場跡」はそのうちのひとつだ。淡路島側には徳島藩が築いた台場跡がある。余談ながら、現在の明石海峡では、淡路島側に大阪湾海上交通センターがあり、海上保安庁がその交通整理を行っている。

明石城の本丸から東南を望むと海と橋が見える。本州と淡路島を結ぶ明石海峡大橋だ(2022年まで世界最長の吊り橋だった)。その本州側の麓には、勝海舟が設計指導し文久3年(1863)に明石藩が築造に着手した砲台「明石藩舞子台場跡」がある。稜堡式の砲台で、三ヶ所が海に突出している。大坂湾への侵入口は、紀淡海峡と明石海峡に2個所。現在でも、明石海峡は1日800隻が行き交い、海の銀座とも云われているほどで日本一の交通量を誇る。往時は明石藩十二砲台があったといい、「明石藩舞子台場跡」はそのうちのひとつだ。淡路島側には徳島藩が築いた台場跡がある。余談ながら、現在の明石海峡では、淡路島側に大阪湾海上交通センターがあり、海上保安庁がその交通整理を行っている。

平清盛五輪塔

明石で最古の寺院として知られる善楽寺には、平清盛の五輪塔がある。これは清盛が善楽寺に寺領五百石を与え、その厚恩に報いるため建立されたという。

明石で最古の寺院として知られる善楽寺には、平清盛の五輪塔がある。これは清盛が善楽寺に寺領五百石を与え、その厚恩に報いるため建立されたという。

宮本武蔵の枯山水

宮本武蔵の作庭と伝わる庭園がある。先の善楽寺内にある圓珠院に残されている。武蔵が明石藩主・小笠原忠政の客分としてこの地に滞在していた際、城下町の町割りとともにこの庭を手がけたとされる。このほか、本松寺にも宮本武蔵作庭と伝わる庭園がある。

宮本武蔵の作庭と伝わる庭園がある。先の善楽寺内にある圓珠院に残されている。武蔵が明石藩主・小笠原忠政の客分としてこの地に滞在していた際、城下町の町割りとともにこの庭を手がけたとされる。このほか、本松寺にも宮本武蔵作庭と伝わる庭園がある。

近郊の城

セットで訪れておきたいのが船上城だ。明石城の前身である船上城(ふなげじょう)は、現在、畑の中にぽつんと残る本丸跡といった風情で、畑を囲むように流れる小さな古城川が内堀跡と言われている。本丸跡に、古城大明神があり、その台座の中に船上城址の石碑が隠されている。明石の地にキリシタン大名の高山右近が築いた城だ。そのほか、播磨の近世4城といえば、姫路城・赤穂城・龍野城・明石城なので、合わせて訪れておこう。

セットで訪れておきたいのが船上城だ。明石城の前身である船上城(ふなげじょう)は、現在、畑の中にぽつんと残る本丸跡といった風情で、畑を囲むように流れる小さな古城川が内堀跡と言われている。本丸跡に、古城大明神があり、その台座の中に船上城址の石碑が隠されている。明石の地にキリシタン大名の高山右近が築いた城だ。そのほか、播磨の近世4城といえば、姫路城・赤穂城・龍野城・明石城なので、合わせて訪れておこう。

明石城の周辺おすすめ名物料理

明石といえば「明石焼き」

明石といえば「たこ」と「明石焼き」。明石焼きは、なんと、明石市内に70件以上の店がある。時間とお腹のキャパ次第で、食べ比べしたいところだ。たこ焼きをあっさりした出汁でいただく明石焼きの注文は、一皿ではなく「1枚」と注文すると覚えておこう。 また「魚の棚(うおんたな)」と呼ばれる魚市場で駅から南へ徒歩3分。昼12時すぎには午網(ひるあみ)が入荷し活気づく。明石焼きの名店と一緒に足を運ぶのもよいだろう。

明石といえば「たこ」と「明石焼き」。明石焼きは、なんと、明石市内に70件以上の店がある。時間とお腹のキャパ次第で、食べ比べしたいところだ。たこ焼きをあっさりした出汁でいただく明石焼きの注文は、一皿ではなく「1枚」と注文すると覚えておこう。 また「魚の棚(うおんたな)」と呼ばれる魚市場で駅から南へ徒歩3分。昼12時すぎには午網(ひるあみ)が入荷し活気づく。明石焼きの名店と一緒に足を運ぶのもよいだろう。

明石の「鯛」

明石の鯛は全国的にも有名で、兵庫県や大阪府では特に知名度が高い。ちょうど明石海峡大橋のある付近は潮流が激しく、鯛はそれに揉まれ身が引き締まっているためだ。養殖と比べるとその味は段違い。まれに背骨などにコブがある鯛もあり、それが荒波に揉まれた証拠とも言われている。

明石城観光のおすすめホテル

「グリーンヒルホテル明石」は6階建のビジネスホテルで、城に隣接しており上階から明石城の城域が一望できる。織田家長屋門のすぐ近く。6階はどこも眺望が良いが、できれば東側の部屋に泊まりたい。または、城は見えないが駅の南側の「明石キャッスルホテル」。

「グリーンヒルホテル明石」は6階建のビジネスホテルで、城に隣接しており上階から明石城の城域が一望できる。織田家長屋門のすぐ近く。6階はどこも眺望が良いが、できれば東側の部屋に泊まりたい。または、城は見えないが駅の南側の「明石キャッスルホテル」。

明石城の観光情報・アクセス

所在地

住所:兵庫県明石市明石公園1-27 [MAP] 県別一覧[兵庫県]

電話:078-918-5080(一般社団法人 明石観光協会)

- 明石公園「明石城」(公益財団法人 兵庫県園芸・公園協会)

- 明石城400周年記念サイト(一般社団法人 明石観光協会)

開館時間

明石公園は散策自由。明石城で現存する坤櫓(ひつじさるやぐら)、巽櫓(たつみやぐら)の内部一般公開は、巽櫓は春期(3月~5月)、坤櫓は秋期(9月~11月)の土日祝、10:00~16:00。

アクセス

鉄道利用

JR山陽本線、明石駅、または山陽電鉄、明石駅下車、北へ徒歩1分。駅前城郭だから迷うことはない。

マイカー利用

第二神明道路「大蔵谷IC」より約10分、第二神明道路「玉津IC」より約15分。協会駐車場が主郭部に近く良い(366台・有料)。

岡 泰行 | 城郭カメラマン [プロフィール]

1996年よりWebサイト「お城めぐりFAN」を運営し、日本各地の城郭を訪ね歩いて取材・撮影を続けている。四半世紀にわたる現地経験をもとに、城のたたずまいと風土を記録してきた。撮影を通して美意識を見つめ、遺構や城下町の風景に宿る歴史の息づかいを伝えている。その作品は、書籍・テレビ・新聞など多くのメディアで紹介され、多くの人に城の美しさと文化を伝えている。

明石城:城ファンたちの記憶

実際に明石城を訪れた城ファンの皆さまが綴る、印象に残った景色、人との出会い、歴史メモ、旅のハプニングなど、心に残る旅の記憶を共有しています(全15件)。

明石城を歩いたあとのお楽しみは、やっぱり“明石焼き”。地元では「たまご焼き」と呼ぶって知ってました?

おだしでいただくふわとろの味に、歩き疲れもどこへやら。ふと立ち寄ったお店で出会ったこの優しさは、まるで明石の人たちの雰囲気そのままでした。お城の櫓とおだしの余韻、どちらもじんわり沁みました。

( 於大の方)

明石城の築城は、大坂の陣で豊臣氏が滅亡し「天下泰平」の世が訪れた元和5年(1619)、徳川幕府二代将軍、秀忠の命により始まった。その役割は西国に睨みを利かす姫路城の「副官」といったところで、城主は徳川家康の孫に当たる小笠原忠政(後の忠真)である。忠政の岳父、本多忠政が守る姫路城とともに、西国雄藩への備えとするものであった。このため、城の中心部は幕府の直轄工事で行われている。

明石城は台地の突端に本丸や二の丸などがあり、麓の平地には居屋敷曲輪や三の丸が配されている。近世城郭の最後期に築かれた明石城。全体的に直線や方形の縄張りが特徴となっている。天守台はあるが天守は築かれず、本丸の四隅に3重櫓が置かれていた。現在も残る巽櫓(たつみやぐら)と坤(ひつじさる)櫓は、国指定の重要文化財である。外堀の南には、小笠原家の客分となっていた剣豪・宮本武蔵が町割りを手がけたと言われる城下町が連なる。町の間を西国街道が東西に貫き、さらに南には明石港がある。

寛永9年(1632)、忠政が豊前小倉城(福岡県北九州市)に転封された後は城主がたびたび代わったが天和2年、越前松平家の直明(なおあきら)が入封。その子孫が明治まで続いた。大正7年(1918)、明石城は県立明石公園として開園。平成7年(1995)の阪神淡路大震災では櫓や石垣も大きな被害を受ける。このとき櫓を解体せずに移動させ、土台の石垣修復後にふたたび戻すという城郭建築では初となる「曳屋(ひきや)工法」が取り入れられた。2019年には、兵庫県や明石市で明石城築城400周年を記念してのさまざまな催しが行われた。明石の地に築かれたこの城は、泰平の世にあっても、西国へのまなざしを忘れぬ静かな矜持を湛えている。

( shirofan)

明石市は、明石城築城400年の2019年3月を目指し、石垣崩壊防止のため、巽櫓と坤櫓の付近の約300本の樹木の伐採を発表。また、大手門の復元も検討されている。

( shirofan)

中津城の天守がここ明石城に移築されていたかもしれない、でも播磨灘で移築建材を積んだ船が沈んでしまったというウワサがある。

( shirofan)

明石城の堀には、なぜか噴水がつけられています。

少し違和感を感じます。

( 城好き中学生)

明石城の艮櫓跡は、明治時代に小学校の木材として解体された。明石城の乾櫓跡は、目立たないところにあるので注意せよ。天守台から見る坤櫓はとてもいい。夜になると展望台からは、明石の夜景が美しい。とくに明石海峡大橋。

( ジャック2)

明石城にはちょっと変わった時計があります。南側の入り口から公園に入ったところに偶数の時刻のみ太鼓を打つからくり人形があります。ちょっとした名物でそれをみにくる人もいる一度みてください。

( 傍観者)

明石城の歴史について。1620(元和6)年、二代将軍徳川秀忠の命により、信濃松本より明石藩主となった、小笠原忠政によって築城されました。現在は、坤櫓、巽櫓の二つの櫓と、本丸、二の丸、三の丸の石垣が残っています。本丸には天守台も残っていますが、実際にこの上に天守が建てられたことはなく、坤櫓が天守の代用として使われていたようです。城内は明石公園として整備され、市民の憩いの場となっています。

( ただくん)

明石城の修理に“曳き屋”がかんでいたって初めて知りました。あ、曳き屋ってのは建築物を分解せずに移動させる建築業者なんですが、現在じゃあ随分少なくなってるそうです。

( デイヴ.N.藤林)

1998年、明石城の本丸・二ノ丸・東ノ丸・稲荷郭周辺の石垣の積み直しを行っていまして、こちらはほぼ完成してます。積み直しというよりか、新しい石材を組んでいて、古いものと新しいほうとのギャップがはげしく目写りします。この城も高石垣で有名ですが、不思議と低いものばかり崩れたようです。また簡易の修復か以前からかは分かりませんが、石と石の間をコンクリート?を埋める形で、補強されていました。これまたがっくり。

( 明石城好き)

明石城の櫓を移動する際の補強は、矢狭間に鉄の棒を入れて(櫓の串刺し)、1年ほど、ほっとかれたようですが、今では櫓を支える石垣部分の修復が終わったようで、櫓そのものに着手しています。一つはほろがかぶせられ、全く見えない状態でしたが、一つは幸いにして、ほろなし、見ることができました。約1mほど宙に浮いてまして、1階部分の床と土塀がない状態で、ジャッキアップ用のふと〜い柱数本が支えてます。はじめての天空の城かも?でもこれがまた痛々しい姿で、ただ立ち尽くしてしまいました。

( 明石城好き)

櫓の修復は、面白いことやってます。鉄製のレールに乗せて約240tの櫓をあらかじめ補強し、ジャッキアップして10数m(5分間に60cm)移動させ、さらに、高くジャッキアップして修復されています。この工法を曳屋工法といい、城郭修理では初めての採用らしいです。工事費用、約10億円とのこと。

( 官兵衛)

明石城の全景は、JR明石駅から、眺めると結構いい姿してます。駅からこれほどよく見える城も少ないですね。現存する建物は、櫓が2つ(巽櫓・坤櫓)(重文)。阪神淡路大震災で外壁にびびが入り、修復中です。平成8年度には、平成9年3月31日までに終えると告知されていたようですが、工事が長引いているらしく、今では、平成10年度までかかると、アバウトに告知されていました。

( 明石城好き)

明石城の見所は、東側の堀。舌状の台地の一部が城になっているのですが、その高低差を段々の堀でカバーしています。林になってまして、よく見えないのですが、おそらく上段の堀から、中段の堀へといった形で、水を下に流す口があるように、想像されます。

( 官兵衛)

城を見るには高いところに登れと言いますが、明石城は駅のホームに上がるとその姿がよく見えます。

( 官兵衛)