写真・記録:岡 泰行/城郭カメラマン

船上城の歴史と見どころ

船上城は、天正13年(1585)に明石に移封となった高山右近により、明石川河口に築かれた平城。元和元年(1615)の一国一城令により廃城となった。船上城の本丸跡は、明石警察署の道路を挟んで西側。住宅街の中にある田んぼがその跡地で中央付近に木々が茂った一段高い場所が本丸跡となる。小さな古城川の橋を渡り駐車場の西側の路地を北へ入る。本丸跡へは田んぼのあぜ道を通ると辿り着く。

船上城の歴史

船上城(ふなげじょう)は、天正13年(1585)にキリシタン大名、高山右近により明石川河口に築かれた。紀州根来・四国征伐の論功行賞で、高槻4万石から明石6万石へと国替えによるものだ。高山右近は当初、枝吉城に入り、船上城に移る(一説には船上城は戦国時代の林城を整備拡張したとされるが林城の位置は判明していない)。この地は、北に山陽道、南は海で大坂湾の出入り口にある海陸の要衝である。そのため港も整え、秀吉から与えられた大船二隻を停泊させ、瀬戸内海の海上輸送の拠点のひとつとして機能した。城は小さいながら天主(殿主)や門を有し、その規模は、高槻城と同規模だったといわれ、城が約1万6,000坪、その他屋敷地など含めると3万8千坪に及ぶ城域を持っていた。元和元年(1615)の一国一城令によりその機能を失い、元和5年(1619)、明石城完成とともに廃城となった。歴代城主は、高山右近、豊臣氏直轄領、池田利政、池田由之が務め、元和3年(1617)に小笠原忠政(忠真)が信濃松本から明石城主としてこの地に入っている。

船上城の痕跡

船上城の主要部は、明石警察署前の道路を挟んで西側の田んぼがその跡地で中央付近に木々が茂った一段高い所が本丸跡となっている。本丸跡へは田んぼのあぜ道を通ると辿り着く。本丸はピストル型の台地で古城川が内堀の役割を果たし、北から東を巻くかたちで流れている。標高約3.5m、武家屋敷が標高約1.8mというから、明石川河口の湿地帯に造られた高低差が殆どない平城だった。

現在、本丸の起伏と古城川以外に、船上城の特筆すべき遺構は現地に見られないが、『講座 明石城史』(明石城史編さん実行委員会・明石市教育委員会)では、大樋、駒瀬、西乙樋という字名があり、水に関係する地名から堀跡ではないかと考察している。城の外郭ラインは、東の乙樋川(おとひがわ・暗渠)と西の高浜川が外堀で、南側の船上川河口付近が港、東にある密蔵院の裏手付近に船だまりが設けられていた。また、明石市林1丁目6付近に大手門があったとしている。

そのほか、土塁に関して次の記載がある。「浜本工房の建物の近くに逆L字型の高くなった部分が昭和32年(1957)の地図に記載されている。現在も一部の土盛り部分が残っており、80〜140cmの高さとなっている。」土塁が残されていたことを示す内容だが、現在、宅地開発が進みそういった土地の起伏は感じられない。この土塁の痕跡を探しに幾人かの城ファンが、船上城の南の海岸にある望海浜公園を訪ねているが、残念ながら船上城の土塁はない。公園は港跡で、寛文年間(1661〜1672)には当時の明石藩主、松平信之が防風と砂止めのため植えた松林が今も残る。また、天和年間(1681〜1684)に松平直明が建てた「望海亭」という茶亭があった場所と云われている。

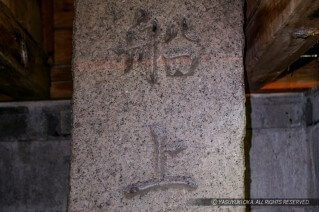

船上城址碑は発見が難しい

船上城址の石碑が本丸跡にある。と言っても、普通に訪れただけではまず発見できない。本丸跡にある古城大明神の祠がある。そのコンクリートの台座にある正方形の小さな穴から中を覗くと、船上城址碑が隠されている。これはその昔、この界隈で石が盗まれることが多く、城址碑を祠の中に隠した。筆者が2004年に訪れた際、現地の古老に教えていただいた。小さ目のカメラやスマートフォンでフラッシュを焚いて撮影すると良いぞ。なお、船上城の案内板は、この古城大明神にあったが今は朽ちて無くなり、現在は船上西公園に新たに設置されている。

船上城址の石碑が本丸跡にある。と言っても、普通に訪れただけではまず発見できない。本丸跡にある古城大明神の祠がある。そのコンクリートの台座にある正方形の小さな穴から中を覗くと、船上城址碑が隠されている。これはその昔、この界隈で石が盗まれることが多く、城址碑を祠の中に隠した。筆者が2004年に訪れた際、現地の古老に教えていただいた。小さ目のカメラやスマートフォンでフラッシュを焚いて撮影すると良いぞ。なお、船上城の案内板は、この古城大明神にあったが今は朽ちて無くなり、現在は船上西公園に新たに設置されている。

キリシタンの宝蔵寺

船上城本丸跡の西に宝蔵寺という寺がある。 『ひょうごの城紀行』(神戸新聞総合出版センター)によると、この寺の僧侶は、キリシタン大名の高山右近の城が築城されることから、右近がこの地を去るまで隠れた。空き家となった宝蔵寺は右近によって教会として使われたと伝わっている。近年、宝蔵寺からはキリシタンの十字架が見つかっている。

船上城本丸跡の西に宝蔵寺という寺がある。 『ひょうごの城紀行』(神戸新聞総合出版センター)によると、この寺の僧侶は、キリシタン大名の高山右近の城が築城されることから、右近がこの地を去るまで隠れた。空き家となった宝蔵寺は右近によって教会として使われたと伝わっている。近年、宝蔵寺からはキリシタンの十字架が見つかっている。

船上城に関する書籍

『講座 明石城史』(明石城史編さん実行委員会・明石市教育委員会 2000年3月31日発行)。「船上城の発掘調査から」「船上城と城下」などで本丸と堀、また城域の推測や絵図などから町割の考察などがなされている。

『講座 明石城史』(明石城史編さん実行委員会・明石市教育委員会 2000年3月31日発行)。「船上城の発掘調査から」「船上城と城下」などで本丸と堀、また城域の推測や絵図などから町割の考察などがなされている。

参考文献:『講座 明石城史』(明石城史編さん実行委員会)、『ひょうごの城紀行』(神戸新聞総合出版センター)、『日本城郭大系』第12巻(新人物往来社)、現地案内板

船上城の撮影スポット

船上城の写真集

城郭カメラマンが撮影した「お城めぐりFAN LIBRARY」には、船上城の魅力を映す写真が並ぶ。事前に目にしておけば現地での発見が鮮やかになり、旅の余韻もいっそう深まる。船上城の周辺史跡を訪ねて

織田家長屋門

明石城のすぐ南に家老屋敷の織田家長屋門が現存している(明石市大明石町2丁目)。代々明石藩の家老を務めた織田家の長屋門で明石城の前身である船上城下にあった侍屋敷の門が元和5年(1619)に移築されたものだ。唯一の建築遺構と言っていい。ほかに明石城の巽櫓が船上城からの移築説があるが、現在見られる櫓はその後再建されたものだ。明石城とセットで攻めるべし。

明石城のすぐ南に家老屋敷の織田家長屋門が現存している(明石市大明石町2丁目)。代々明石藩の家老を務めた織田家の長屋門で明石城の前身である船上城下にあった侍屋敷の門が元和5年(1619)に移築されたものだ。唯一の建築遺構と言っていい。ほかに明石城の巽櫓が船上城からの移築説があるが、現在見られる櫓はその後再建されたものだ。明石城とセットで攻めるべし。

船上城観光のおすすめホテル

付近に宿泊施設はなく町の中心地である明石城の方で。「グリーンヒルホテル明石」が最も明石城に隣接しており上階から明石城を一望できる。または明石駅の南側になるが「明石キャッスルホテル」。

船上城の観光情報・アクセス

岡 泰行 | 城郭カメラマン [プロフィール]

1996年よりWebサイト「お城めぐりFAN」を運営し、日本各地の城郭を訪ね歩いて取材・撮影を続けている。四半世紀にわたる現地経験をもとに、城のたたずまいと風土を記録してきた。撮影を通して美意識を見つめ、遺構や城下町の風景に宿る歴史の息づかいを伝えている。その作品は、書籍・テレビ・新聞など多くのメディアで紹介され、多くの人に城の美しさと文化を伝えている。

船上城:城ファンたちの記憶

実際に船上城を訪れた城ファンの皆さまが綴る、印象に残った景色、人との出会い、歴史メモ、旅のハプニングなど、心に残る旅の記憶を共有しています(全7件)。

畑から西を望むと「寶蔵寺(ほうじょうじ)」という寺があり、その場所が高山右近が教会を建てた場所と地元で言い伝えられている。この城に行くのに明石警察署を目印に行くが、その明石警察署は侍屋敷のあった場所らしい。

( 官兵衛)

城跡は、畑の中に5m四方ほどの小さな丘が本丸跡と伝わり、その畑を囲むように流れる小堀川が内堀跡である。石垣などは明石城築城の際にすべて持ち去られたそうな。

( 半兵衛)

秀吉が大坂の海の守りのために、蜂須賀正勝、高山右近らが配置したと言われている。この地は、明石海峡を望む場所で海の交通を監視できる地である。

( 官兵衛)

「船上」と書いて「ふなげ」と読む。海からの物資の搬入口がすぐ近くにあったことから、「船上げ」がなまったものではないかと勝手に推測!

( 半兵衛)

住宅街の中に埋没していてけっこうわかり辛いです。明石警察署の南側の道を西へ行くと小さな川(古城川)があり、その橋を渡ってすぐの駐車場の西側の路地を北へ入ります。奥まで進むと田んぼがあり、西側に目をやると目に入る盛り土が本丸跡です。田んぼのあぜ道を通ってそこへ行けます。

( 西山忠博)

かつては小規模ながら天主を持つ総構えの城郭だったらしいですが、現在は田んぼの中に高さ2〜3メートルの台地があり、船上城跡の看板と古城大明神の祠があるだけです。どうやらその地が本丸跡らしいです。その他は、本丸跡の北側から東側にかけて流れる小川(古城川と言うらしい。)が堀跡だと言われております。南方200〜300m位の所にある望海浜公園に盛り土のようなものがありますが、これは土塁跡でしょうか?

( 西山忠博)

天正13年(1585年)8月の天下を取った羽柴秀吉の国替えにより、キリシタン大名で有名なあの高山右近が明石6万石を与えられ、高槻城から移って築城しました。小さいながら天主や門、堀を持った総構えの城郭で、現在古城川となっている東側の堀が海まで続き、港が開かれていたようです。右近は秀吉から大船2隻を与えられていたことから、瀬戸内海の守りと同時に、外国からの宣教師の来訪も想定していたようです。しかし、高山右近が在城したのは2年あまりで、天正15年(1587年)のキリシタン追放令の際、右近は信仰を捨てず、明石の地を去りました。その後、当地は秀吉の直轄領となった後、慶長5年(1600年)に池田出羽守由之が入城。さらに元和3年(1617年)には小笠原忠政が明石藩10万石の領主となり入城しますが、同5年に明石城が完成すると忠政はそちらに入城し、船上城は翌年の1月19日の火災で焼失し、自然廃城となったようです。

( 西山忠博)