蛸石と大阪城内の巨石ランキング

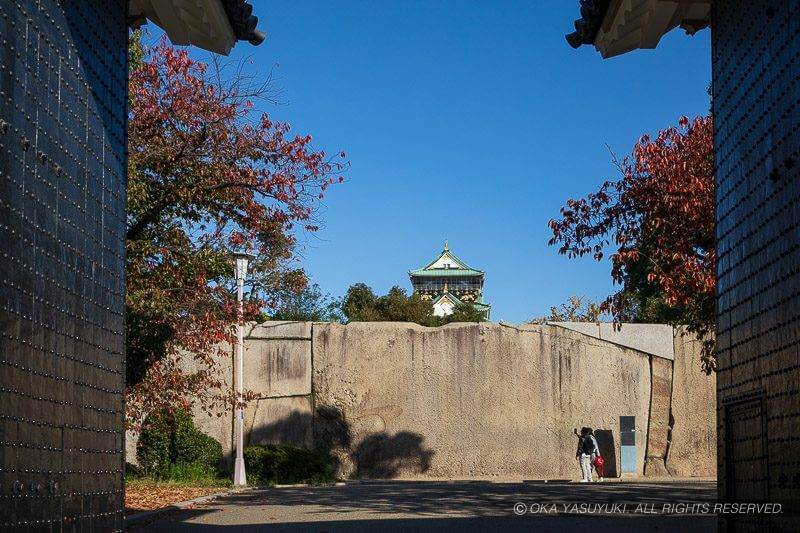

大阪城を訪れると、蛸石をはじめ、見る者の肝をうばう巨石を目にする。巨石は主に主要な枡形虎口に見られ、大阪城の特徴のひとつとなっている。

巨石を虎口に用いた理由

大阪城内の石を大小すべてカウントすると100万個にもなるといわれている。その中で虎口に巨石を用いた理由は、屈強の印象やその権威を登城者にアピールする目的があると考えて良い。石垣に用いられたこういった役割の石を「鏡石(かがみいし)」といい、他の城でも城門がある虎口や城内の登城路でアイストップ的な場所に設置されていることが多い。

大坂城の場合、築城を指揮した徳川幕府が命じた訳ではなく、天下普請の担当大名が採算を度外視して、徳川家に対して戦のかわりに普請で見せた営業心というか忠誠心の表れといっていい。これを見た他の大名が自分の普請場でも大きい石をと、そうした具合だ。

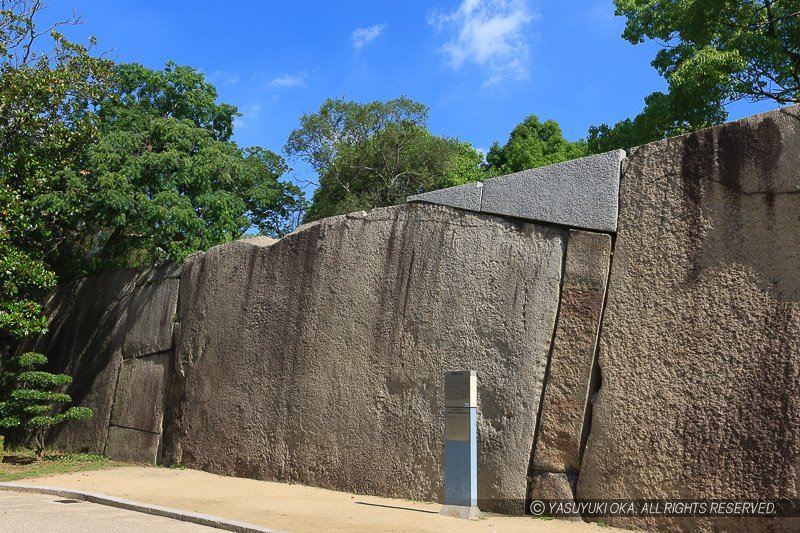

こういった巨石は薄い板状に加工された巨石であることが明らかになっている(蛸石・肥後石)。いずれも裏側に石垣があり、もたれかけさせてある状態であることが、調査で明らかになった(その断面写真は大阪城天守閣内に展示されている)。

その厚さは、蛸石は約75cm、肥後石は約80〜90cmと言われている。大手門枡形にある大手見付石は約110〜130cmほどあるらしく、重量では一説には蛸石を抜く重たさになるとも言われている。よく目にする大阪城内の巨石ランキングでも、一部ファイバースコープで調べたという話を聞いたことがあるが、重量については推定で確証が無いらしい。石の種類によっても重量が異なるそうだ。

大阪城内巨石ランキング

巨石ランキングは、昭和49年(1974)に大阪城天守閣の館長を努めた渡辺武氏によって発表され、以後、何度かご自身によって基準を変更し、改訂版が発表されている。それ以前は京橋口の肥後石が第一位とされていたのだが、この時、桜門枡形虎口の蛸石が第一位となったそうだ。現在のランキングでは、蛸石が1位となっている。

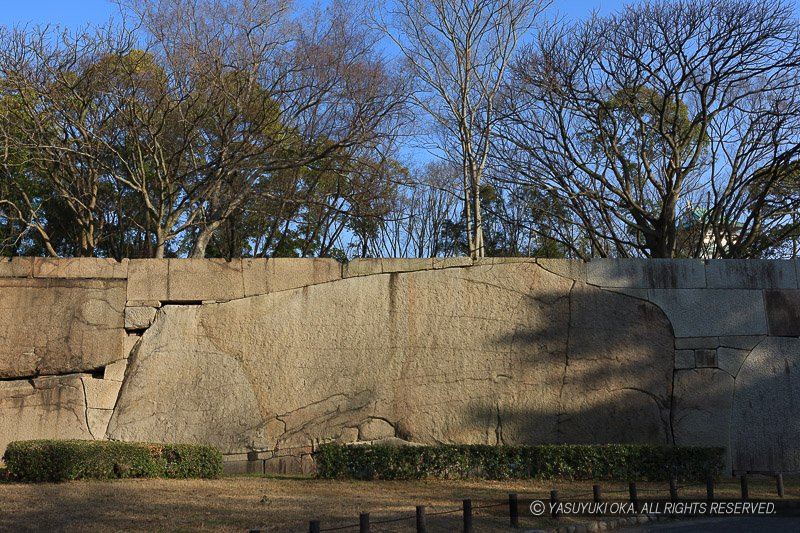

蛸石(第1位)

桜門枡形虎口内にある巨石で、城内1位の表面積。59.43㎡で36畳の広さがある(縦5.5m、横11.7m、重量108トン)。厚さは約75cmとされ、岡山藩の池田忠雄によって寛永元年(1624)の築造となる。もとは多聞櫓が石垣上に建っていた。蛸石の上部(多聞櫓跡)に登ると、蛸石が板状の石であることが垣間見られる。名前の由来は、向かって左下の石の表面の模様ではないかと言われている。

蛸石(城内第1位)

写真は蛸石の上部。多聞櫓跡の礎石が並ぶ。右手の丸みを帯びた石が蛸石でその薄さ(約75cm)が分かる。

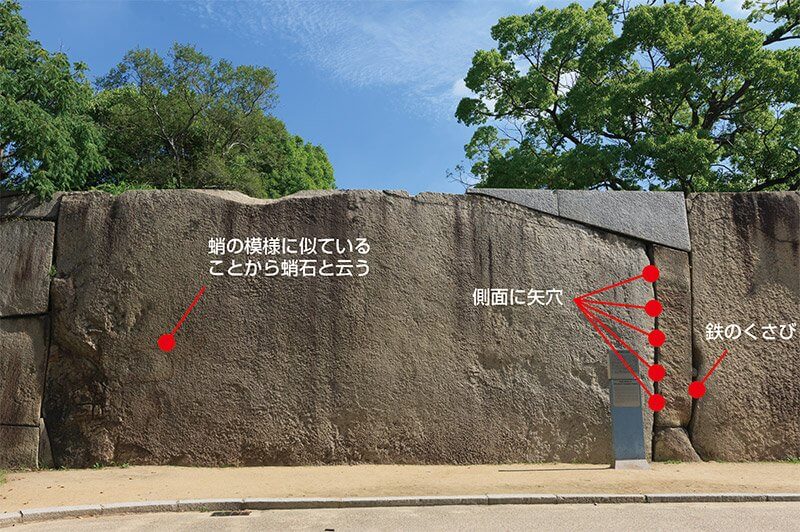

蛸石の見どころとして、右側側面に矢穴などが見られる。

蛸石の東側面には、写真のような2つまたは3つの矢穴セットが上から下まで5カ所に見られる。写真の一番下の矢穴は堀りかけで止めている。

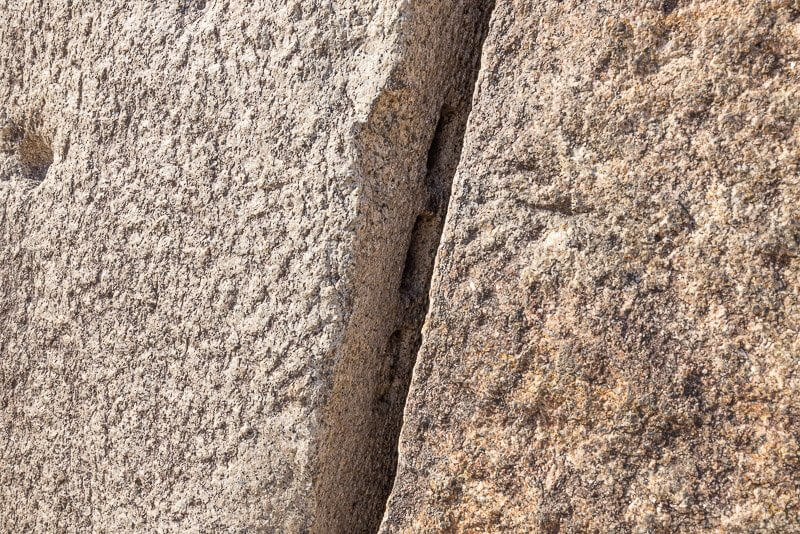

蛸石の東側の石をひとつ挟んだ石垣の隙間には、鉄の「くさび」が見られる。こうして「くさび」の全景が見られるのは非常に珍しい。

蛸石と同じ虎口内にある振袖石に見られる鉄の「くさび」。石を安定させるために用いらたと考えられている。

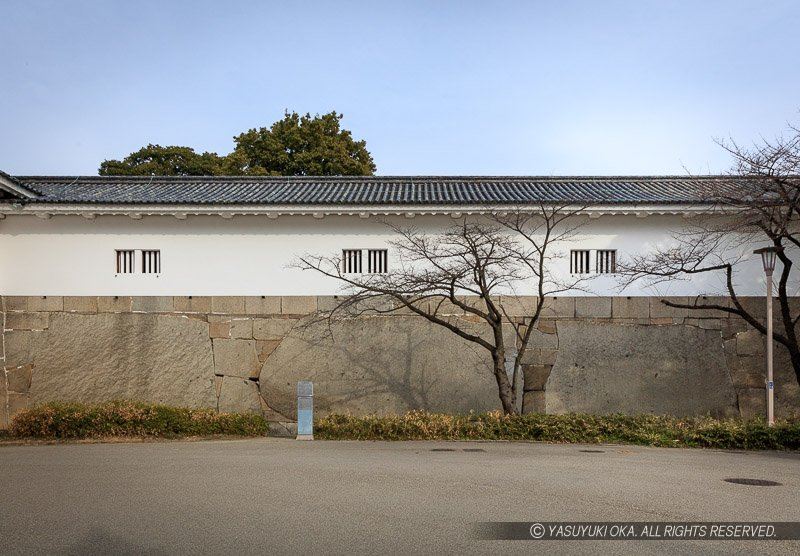

肥後石(第2位)

大阪城の京橋門枡形虎口にあり、肥後石と呼ばれている。城内第2位の表面積で54.17㎡で33畳の広さがある。かつては加藤清正が運んだといわれていたので肥後石と呼ばれたが、岡山藩の池田忠雄の丁場なので、ちょっと正確ではない名前になってしまっている。石の下部には、鉄製のくさびが、石を安定させるために打ち込まれている。石垣に打ち込む鉄のくさびは、大手門枡形や他の城では仙台城などでも見られる。こちらも上部に登ると肥後石の薄さが体感できる。

京橋口の枡形虎口に残る肥後石(城内第2位)

袖振石(第3位)

袖振石の表面積は、53.85㎡で33畳の広さがある。城内第3位。蛸石のある桜門枡形虎口の西面にある。

袖振石(城内第3位)

大手見付石と大手二番石

大阪城の大手門枡形虎口の多聞櫓下に3つの巨石が並んでいる。向かって左から大手二番石(5位)、大手見付石(4位)、大手三番石(8位)がそれで、大手二番石と大手見付石がもともとひとつの石だったことが大阪大学の研究によって明らかになっている。石の表面の凹凸や、色が異なる染みのような場所を左右反転して比較すると、割った状態で左右に展開していたりといったことが分かる。是非、現地でご確認を。

大手二番石(左・城内第5位)、大手見付石(中央・城内第4位)、大手三番石(右・城内第8位)

ライトアップされた時間帯に行くと、巨石にずらっと並ぶ矢穴が見やすくなる。

大阪城巨石ランキング

表面露出実面積の巨石ランキング

| 名称 | 位置 | 高さ (最高部) |

横 (最長部) |

表面露出実面積 | 産地 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1位 | 蛸石 | 桜門枡形 | 5.5m | 11.7m | 59.43㎡ | 備前 犬島 | 岡山 池田忠雄 |

| 2位 | 肥後石 | 京橋門枡形 | 5.5m | 14.0m | 54.17㎡ | 讃岐 小豆島 | 岡山 池田忠雄 |

| 3位 | 袖振石 | 桜門枡形 | 4.2m | 13.5m | 53.85㎡ | 備前 犬島 | 岡山 池田忠雄 |

| 4位 | 大手目付石 | 大手門枡形 | 5.1m | 11.0m | 47.98㎡ | 讃岐 小豆島(千家) | 熊本 加藤忠広 |

| 5位 | 大手二番石 | 大手門枡形 | 5.3m | 8.0m | 37.90㎡ | 讃岐 小豆島(千家) | 熊本 加藤忠広 |

| 6位 | 碁盤石 | 桜門枡形 | 5.7m | 6.5m | 36.50㎡ | 備前沖ノ島(北木島)? | 岡山 池田忠雄 |

| 7位 | 京橋口二番石 | 京橋門枡形 | 3.8m | 11.5m | 36.00㎡ | 讃岐 小豆島 | 岡山 池田忠雄 |

| 8位 | 大手三番石 | 大手門枡形 | 4.9m | 7.9m | 35.82㎡ | 讃岐 小豆島? | 熊本 加藤忠広 |

| 9位 | 桜門四番石 | 桜門枡形 | 6.0m | 5.0m | 26.90㎡ | 岡山 池田忠雄 | |

| 10位 | 竜石 | 桜門枡形 | 3.4m | 6.9m | 約23.0㎡ | 備前 沖ノ島 | 岡山 池田忠雄 |

(『大阪城歴史散策』(保育社・1992年)より転載)

大坂城の石垣石はどこから運んできたか

ランキングに表れてくる巨石は、小豆島など瀬戸内の島々から大坂城に運び入れたものが多い。花崗岩の産地で水運の利便性が高い。そのほか、京都や木津川、東六甲に石丁場があり、現在でも数多くの痕跡を見ることができる。その他、廃城となった伏見城などから石材が移設されている。

参考文献:

『大阪城秘ストリー』(渡辺武 著・東方出版)

『名城集成 大阪城』(小学館)