福岡城の潮見櫓とその内部

2023年より復元工事が進められていた、福岡城三の丸北西隅櫓「潮見櫓」が完成し、2025年3月17日より一般公開が始まった。

これまで「潮見櫓」といえば、下之橋御門に隣接して建つ櫓を指すのが通例であった。ところが、平成3年(1991)、崇福寺境内に移築現存していた建物を調査したところ、棟札から本来の「潮見櫓」であることが判明。以後、従来の櫓は「伝潮見櫓」と呼称が改められ、Googleマップ上でも「伝」の字が添えられている。

この「伝潮見櫓」については、かつて本丸裏御門脇に建っていた「古時打櫓」の可能性が指摘されているが、今なお確証には至っていない。

新たに復元された潮見櫓は、外観こそ往時の姿を再現しているが、内部に足を踏み入れるとすぐ、古材と新材の質感の違いに気づかされる。梁には松、柱には檜、床には杉が使われ、主要な木材の八割は吉野産、残り二割は木曽から運ばれたという。伝統工法に基づきながらも、時代を跨ぐ材木が静かに調和している様は、復元建築ならではの趣である。

なお、崇福寺に移されていたもうひとつの櫓「花見櫓」についても、解体時に回収された部材が自治体により保管されているという。いずれその姿も、福岡城の一角に甦る日が来るのかもしれない。

「潮見櫓」の城内側。

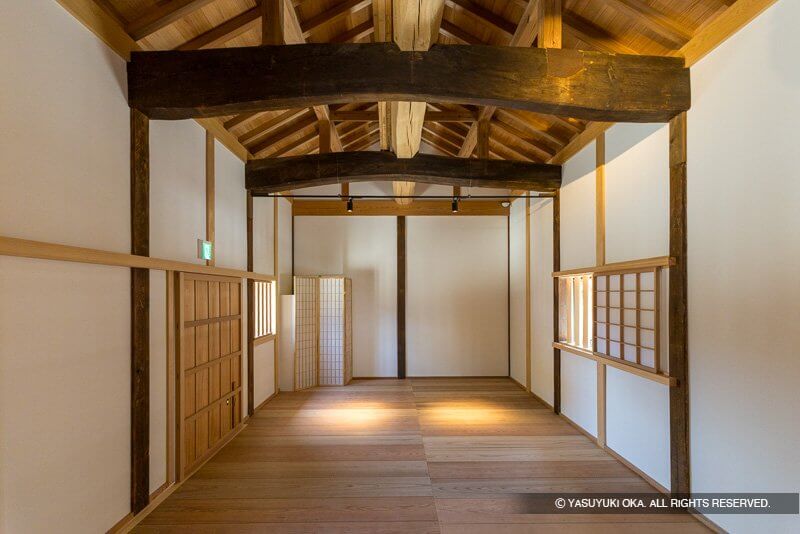

潮見櫓1階内部。このアングルでは、ほとんどが新しい材であることが分かる(明るい色)。写真左上の梁のみ古材(暗い色)。木階段はどういったものか分からず推定で造られている。柱が殆ど新材なのは、崇福寺でお堂として吹き抜けに改築され使用されていたためだ。

1階内部。格子窓まわりや床材が新材であることが分かる。

1階隅に設けられた石落とし。

2本の材をつなぎ合わせて通している敷梁(古材)。

潮見櫓2階内部の様子。先にも書いたが吹き抜けに改築されていたため新材が多い。

2階で見られる小屋組。梁には数字の墨書きが見られる。

柱と梁の両方に、同番号の墨書きが見られる。組み立てやすくする創建当時の合番なのかもしれない。

1/10で造られた潮見櫓の軸組模型。どこに古材を使用するのか明確にするため「古材」などメモがされている。

城外側は漆喰格子で、城内側は写真には写っていないが木格子となっている。

お分かりいただけるだろうか、瓦も古材と新材がある。

「潮見櫓」の城内側(別角度)。

「潮見櫓」の城外側。土塁上に石垣が設けられている。

(文・写真=岡 泰行)