写真・監修:岡 泰行/城郭カメラマン

利神城の歴史と見どころ

播磨の西端、佐用町にそびえる利神山。その山頂に築かれた利神城は、因幡街道をにらむ要衝として、南北朝から江戸初期にかけての歴史を刻んできた。とりわけ関ヶ原合戦後、池田由之の手により三重天守と総石垣を備えた壮麗な山城に生まれ変わり、「雲突城(くもつきじょう)」の異名をとった。わずか数十年で廃城となったその短い命が、かえって強い印象を残している。山頂の石垣群と、麓に広がる平福の町並みは、今も往時の姿を静かに語りかけてくる。

利神城の歴史

利神城は、播磨国佐用郡の利神山(標高373m)の山頂に築かれている。西に因幡街道、南に佐用川を望む地形で、軍事上の要地にあたる。創建は南北朝時代の貞和5年(1349)で、赤松氏の一族・別所敦範がこの地に城を構えたとされる。この頃の利神城は、土塁や堀切を主体とする中世山城の形をとり、播磨から美作にかけて勢力を伸ばした赤松氏の北辺を守る砦となっていた。

応仁の乱以降、赤松氏の衰退にともない城の支配は不安定となり、戦国期にはたびたび支配勢力が入れ替わった。天正6年(1578)には毛利方に属した尼子勝久の軍勢がこの地を攻め、一時は占拠されたという記録もある。やがて宇喜多直家が播磨へ進出すると、利神城もその勢力下に入り、西播磨支配の一拠点となった。

関ヶ原合戦後の慶長5年(1600)、姫路城主・池田輝政の甥である池田由之が2万3,300石をもって平福に入り、利神城の大改修を始めた。山上には天守丸・本丸・二の丸・大坂丸などが築かれ、総石垣で囲まれた堅固な城郭が完成した。築城には5年の歳月を要し、三重天守をそなえた壮麗な姿は「雲突城」と称されるほどであった。

この改修と並行して、山麓には城主屋敷や武家屋敷、町人地が整備され、因幡街道沿いに町割りが形成された。山上の防御拠点と山下の政庁・生活空間とが連携する構造は、近世初期の城下町の特徴をよく示している。

ただし、あまりに壮大な構えを見せたため、池田輝政が由之に天守の取り壊しを命じたという伝承が残っている。その真偽は定かではないが、幕府の警戒を招いた可能性も指摘されている。

元和元年(1615)には、輝政の六男・池田輝興が平福藩を立藩し、利神城を藩庁として使用した。しかし寛永8年(1631)、輝興が赤穂藩(赤穂城)へ転封となったことで平福藩は廃され、利神城も廃城となった。近世城郭としての命はわずか三十年あまりにすぎなかったが、山上の石垣や麓の町並みが、その歴史を静かに伝えている。

利神城の特徴と構造

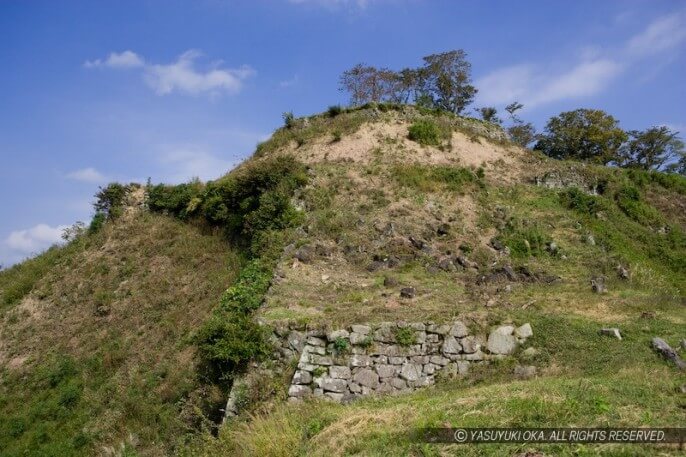

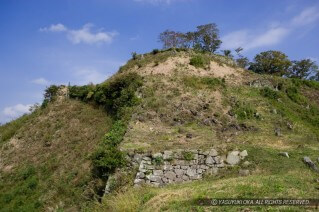

利神城は、播磨西端の要衝をなす標高373mの利神山に築かれた山城であり、地形を巧みに活かした堅固な構造を備えていた。山頂部には天守丸・本丸・二の丸・三の丸と呼ばれる四つの主要郭が連なり、その周囲を石垣で厳重に囲んでいる。さらに馬場や大坂丸などが尾根に展開している。特に本丸には、三重天守を支える大規模な天守台が築かれ、総石垣による近世的な構えが特徴的である。

現在、利神城の山頂には石垣が良好に残っており、曲輪の構成や通路の痕跡から当時の構造をうかがうことができる。一方で、長年の風雨や地震の影響により、一部の石垣では崩落の危険も指摘されており、登城はガイド同行のツアーに限定されている。登山道を進むにつれて現れる帯曲輪や土塁、そして山頂に広がる石の構えは、かつて「雲突城」と称された往時の面影を今に伝えている。

また、山麓の平福地区には御殿屋敷跡や町割りの名残が残されており、因幡街道沿いには宿場町の町並みも良好に保存されている。利神城は、山上と麓の両面に城郭の記憶を残す希少な事例として、現在も地域の歴史と風景の中に息づいている。

天守丸

天守丸は、利神城の中心となる曲輪で、不等辺多角形の平面形を持ち、北側には虎口がある。規模は南北33.5m、東西27.5mで、石垣によって周囲を囲まれている。虎口や石段、張出部を備え、内部には礎石の痕跡も確認されているが、建物の詳細は不明とされる。天守台の東辺は崩落や土砂により視認が難しく、旧状は不明となっている。

本丸

本丸は、天守丸の南・北・東の三方を囲む広い曲輪で、南北にやや長く展開している。東側には城内最大規模の虎口があり、幅3m程度のスロープを経て曲輪へ入る。規模は東西21.5m、南北24.6mほどで、周囲の曲輪と段差を持って連結されている。北側の曲輪とは長方形の帯曲輪で繋がっている。

二の丸

二の丸は、本丸の西側に広がる曲輪で、天守丸の下段にあたる位置にある。東西に長く伸び、複数の小曲輪や虎口と接続しており、石垣によって区切られた構造が見られる。曲輪の南西部には段差や石段を伴う通路が残り、防御的な区画として設計されていたことがうかがえる。

三の丸

三の丸は、二の丸のさらに南西に連続する曲輪で、曲輪の西南端は緩やかな斜面となっている。南側には尾根が分岐して延びており、城域の南端に向かう防御線の一部を成している。虎口や石垣の痕跡も確認されているが、一部は崩落により不明瞭となっている。

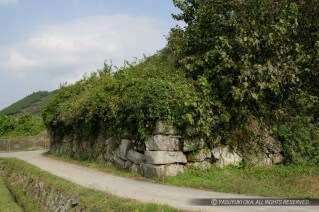

御殿屋敷跡

御殿屋敷跡は、利神城の南麓に位置する曲輪群で、平福城下における政治・生活の中枢として用いられていたと考えられている。敷地は南北約370m、東西約110mの規模を持ち、佐用川の右岸側に広がる。南西側には大手門に相当する枡形の虎口が設けられており、石垣や排水溝などの施設も発掘調査で確認されている。

屋敷地の南部には複数の石垣が良好な状態で残り、特に南石塁は高さ2.8m、長さ13mを超える規模を持つ。石垣は自然石もしくは粗割石による打ち込み接ぎで構築され、内部には建物礎石や溝跡も検出されている。発掘調査の結果、17世紀初頭の遺構であることが明らかとなっており、池田由之による築城期のものである可能性が高い。

また、御殿屋敷跡の前面には枡形虎口に通じる石畳が存在し、通路の両側に堀跡や石列を伴う構造も確認されている。これらは近世初期の館跡としては標準的な構えを示しており、利神城の山上部と連携して政庁機能を果たしていたと考えられる。

城下町

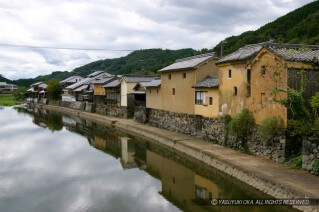

利神城の山麓には、因幡街道沿いに城下町が整備されていた。城主屋敷や武家屋敷、町人地が並び、川沿いには石垣や屋敷地が形成された。城の廃絶後も平福宿として整備が進み、御殿屋敷や大手門跡、石垣遺構などが残されている。現在の町並みは、当時の区画をよくとどめており、宿場町としての面影を残す。

利神城の山麓に広がる城下町平福には、因幡街道に沿って武家屋敷や町人地が整備されていた。とくに佐用川の右岸に展開した御殿屋敷跡は、城主の居館として機能し、その周辺には家臣の屋敷や附属施設が配されていたとされる。町並みの構成は、御殿屋敷を中心に南北方向へ武家地が並び、さらに南の町人地と接続する形で形成されていた。武家屋敷の配置跡や石垣の残存状況から、区画整理が計画的に行われていたとされている。

現在も、平福地区の町並みには当時の区画や敷地割が明瞭に残っており、武家屋敷跡や町人地、御殿屋敷跡との空間的なつながりを視覚的にたどることができる。

参考文献:

- 『利神城跡等調査報告書』(2017佐用町利神城跡等調査委員会)

- 佐用町Webサイト「利神城跡(町指定史跡)」

利神城の学びに役立つ本と資料

『利神城跡等調査報告書』

A4・136P(佐用町利神城跡等調査委員会・兵庫県佐用町教育委員会)平成29年3月17日発行(1,000部)。 歴史、文献、城郭遺構などの専門家が調査および執筆の成果をまとめた報告書。利神城の詳細な縄張図のほか、文献資料、当時の絵図、航空レーザー計測の立体図や、空撮やカラー写真も豊富。利神城の国の史跡指定に向け発行された。

A4・136P(佐用町利神城跡等調査委員会・兵庫県佐用町教育委員会)平成29年3月17日発行(1,000部)。 歴史、文献、城郭遺構などの専門家が調査および執筆の成果をまとめた報告書。利神城の詳細な縄張図のほか、文献資料、当時の絵図、航空レーザー計測の立体図や、空撮やカラー写真も豊富。利神城の国の史跡指定に向け発行された。

現地では

「道の駅ひらふく」で『官兵衛ゆかりの佐用三城』パンフレットをGET。また、郷土館に利神城の模型や出土した瓦、西御丸下御上屋鋪の図や古文書などが展示されている。 『官兵衛ゆかりの佐用三城』は、佐用町のWebサイトで閲覧できる。

利神城の散策コース

登城の手引き

利神城跡は、平成29年(2017)に国の史跡に指定された。山頂に残る石垣群は貴重な遺構だが、長年にわたり崩落の危険が指摘されており、現在も個人での自由な登城は認められていない。

登城を希望する場合は、佐用町観光協会などが実施する「ガイド同行による登城ツアー」への参加が必要となる。ツアーでは、町指定文化財の旧高瀬家住宅を出発点とし、山麓の町並みから山腹の石垣群、本丸跡までを巡るルートが組まれている。約3時間の行程。2週間前までにWebから要予約(要参加費)。利神城に登城できる唯一の手段。

- 利神城ガイドツアー(佐用山城ガイド協会)

石垣の崩落が激しく危険のため登城口を閉鎖

利神城が登山可能な状態にあるか、佐用町に必ずお問い合わせを。石垣の崩落が激しく危険のため、登城口は閉鎖されており登城できない。利神城の山頂では一部で石垣が地滑りするほど急斜面。地面は砂岩が多いため登山用の靴でも、すぐに滑ってしまうほど危険だ。

利神城の撮影スポット

利神城には桜があり春がおすすめ。城下町(平福の宿場町)にある平福陣屋門と、平福を代表する佐用川沿いの川端風景は、東向きなので午前中の撮影が良い(次項参照)。ということは、お城には午後に登山が最適かも。

利神城の写真集

城郭カメラマン撮影の写真で探る利神城の魅力と見どころ「お城めぐりFAN LIBRARY」はこちらから。利神城周辺の史跡を訪ねて

道の駅「宿場町ひらふく」の隣に松平氏の平福陣屋跡があり陣屋表門が現存している。

道の駅「宿場町ひらふく」の隣に松平氏の平福陣屋跡があり陣屋表門が現存している。

城下町(平福の宿場町)で見ておきたいのは、やはり佐用川から望む川端風景と郷土館(代官所牢屋跡の供養塔)、平福宿本陣跡。また、ちょっと通なお城スポットとしては、山麓の南、平福駅から北へ100mほどの場所にある「うわがみ門跡」の石垣と屋敷跡。

城下町(平福の宿場町)で見ておきたいのは、やはり佐用川から望む川端風景と郷土館(代官所牢屋跡の供養塔)、平福宿本陣跡。また、ちょっと通なお城スポットとしては、山麓の南、平福駅から北へ100mほどの場所にある「うわがみ門跡」の石垣と屋敷跡。

この地は、宮本武蔵ゆかりの地。武蔵の一回目の決闘の場が平福藩の処刑場だったところで、供養する地蔵と決闘の碑が列ぶ。そのほか、平福の5月は蛍が有名。

この地は、宮本武蔵ゆかりの地。武蔵の一回目の決闘の場が平福藩の処刑場だったところで、供養する地蔵と決闘の碑が列ぶ。そのほか、平福の5月は蛍が有名。

お城では、国道373号線を南に下って行くと約7km地点に佐用城跡、約14km地点に知名度の高い上月城跡、約20km地点に白旗城跡がある。いずれも赤松氏の城郭群を形成していた(場所は上記Googleマップ参照)。

利神城周辺のおすすめ名物料理

平福の町での食事処は、道の駅「宿場町ひらふく」のみ。ご当地ものは「自然薯」「獅子肉」「丹波黒枝豆」など。「獅子肉」は獅子肉コロッケなるものが道の駅で150円で売っているぞ。また、毎年10月第2週あたりになると「丹波黒枝豆」の収穫時期。肉厚で味わい深い丹波黒は、道ばたで販売していることもある。また、おとなりの佐用といえば「佐用牛」が有名。佐用駅前の焼き肉屋でその佐用牛を食べるもよし。

平福の町での食事処は、道の駅「宿場町ひらふく」のみ。ご当地ものは「自然薯」「獅子肉」「丹波黒枝豆」など。「獅子肉」は獅子肉コロッケなるものが道の駅で150円で売っているぞ。また、毎年10月第2週あたりになると「丹波黒枝豆」の収穫時期。肉厚で味わい深い丹波黒は、道ばたで販売していることもある。また、おとなりの佐用といえば「佐用牛」が有名。佐用駅前の焼き肉屋でその佐用牛を食べるもよし。

利神城観光に便利なおすすめホテル

「河内屋旅館」(TEL:0790-83-2244)のみ。上郡まで行けばビジネスホテルがある。電車なら南へ下り赤穂または姫路への分岐点であり、新幹線も通るJR相生駅前「相生ステーションホテル 」あたりも良い。ちなみに相生駅にはレンタカーもあるので上月城も合わせて攻めたいときなどは、迷わずレンタカー利用!

利神城のアクセス・所在地

所在地

電話:0790‑82‑0670(佐用町商工観光課 佐用町観光協会・佐用山城ガイド協会)

- 利神城(佐用町)

アクセス

鉄道利用

智頭急行線、平福駅下車、山頂まで徒歩1時間。城下町散策には郷土館にレンタルサイクルもある。

マイカー利用

中国自動車道、作用インターから国道373号線を鳥取方面に約10分。道の駅「宿場町ひらふく」の駐車場を利用し徒歩で登城。

または、現在通行禁止だが備忘禄のため記載しておく。山の北西から林道を山頂300m手前まで車で上ることができる。駐車スペースは3台程度。ただし、多少でも路面が濡れていれば、四駆でないと上がれないコーナーも存在する。もしも上がれないとなれば、ずっとバックで戻らないといけない。充分に注意されたし。

※本記事は城郭カメラマン岡 泰行(プロフィール)監修のもと編集部にて構成しました。

利神城に寄せて

これまでに届いた声:全7件

宿場町であった平福の町並みに対し、佐用川を挟んだ利神山の頂上ににそびえる総石造りの山城で、麓を走る国道373号線からもその石垣がよく見えます。城跡には現在も瓦が散在しており、かつては三重の天守が築かれていたらしいです。最近になって天守丸の石垣の一辺が崩れてしまい、現在は天守丸周辺への立入りが禁止となっています。なお修復予定は発表されておらず、いつになるのか心配です。

( 吉田豊太郎)さんより

利神城へは智頭急行鉄道の平福駅で下車し、線路に沿って南に歩いて行くと登口があります。ただしこのルートは尾根を縦走するのでかなりきつい事を覚悟しましょう(標高370m、遊歩道距離1,310m)。なお車の場合は城跡の北側から山頂付近まで車道があり、そこから山道で天守丸裏の本丸表虎口へと出る事が出来るのですが、現在は石垣崩壊の危険の為に通行止めとなっています。

( 吉田豊太郎)さんより

平福駅から農道を北に歩いて行くと利神城の山麓居館跡があり、「おれまがり門」と「うわがみ門」という枡形虎口が田んぼの中に残っています。ただし「うわがみ門」は中央部を智頭急行線が貫通していてわかりにくくなっています。

( 吉田豊太郎)さんより

通説では貞和5年(1349)に別所肥前守敦範が築城したのが始まりで、慶長年間(1596〜1614)に池田輝政の甥の池田出羽守由之が行なった大改修で現在の総石垣造りの城となりました。その後、寛永8年(1631)に最後の城主である松平輝興の転封によって廃城となっています。

( 吉田豊太郎)さんより

平成22年1月現在、石垣の崩落が激しく危険のため、登城口は閉鎖されており登城できません。

( yukio takahashi)さんより

地元の人に聞いた話によると、けっこうな人が登ってるようです。南の登山口からは、ほぼ問題なく登れるらしいですが、城の石垣自体は本気で危険な状態になってると言ってました。なので近くまで行くだけなら、比較的安全と言ってましたよ。ただし比較的で有って、安全ではないのでご注意を。フェンスも鍵はかかってないので、自由に入れるそうです。

( とり)さんより

今年度(2015年)から復旧工事始まるそうです!

( ぱるおん)さんより