写真:photolibrary

佐倉城の歴史と見どころ

佐倉城(さくらじょう)は、印旛沼に突き出すようにのびた台地の西端に築かれた。三方を崖に囲まれ、北に沼を望む地勢は、まさに天然の要害といえる。中世には千葉氏の一族・幹胤(くきたね)がこの台地に鹿島城を築こうとしたが工事は中断され、やがてこの地は静かな郷村として続いた。

時は下り、徳川家康の信任厚い土井利勝が慶長15年(1610)に入封し、翌年より鹿島台に再び縄張りを定めて築城を開始した。約6年の歳月をかけ、元和2年(1616)頃に完成したと伝わる。城は中世の堀や土塁を受け継ぎつつ整えられ、江戸の東方を守る拠点として重んじられた。

以後、佐倉藩の政庁として250年余り続き、譜代大名が代々城主を務めた。文政10年(1827)に天守が焼失し、再建されることなく幕末を迎える。明治維新後、明治6年(1873)には歩兵第一連隊の営舎が置かれ、軍都佐倉の礎を築いた。

佐倉城址は、1964年(昭和39)1月に公園として開園した。その後、昭和54年度から本格的な整備が始まり、水堀の復元や本丸跡、出丸跡の整備などが行われた。この整備事業の一環として、茶室「三逕亭(さんけいてい)」が昭和57年(1982)に東京の乃木神社から移築された。昭和58年には隣接地に国立歴史民俗博物館が開館し、歴史公園としての価値をいっそう高めた。現在は春になると桜が咲き誇り、四季を通して多くの人に親しまれている。

佐倉城の特徴と構造

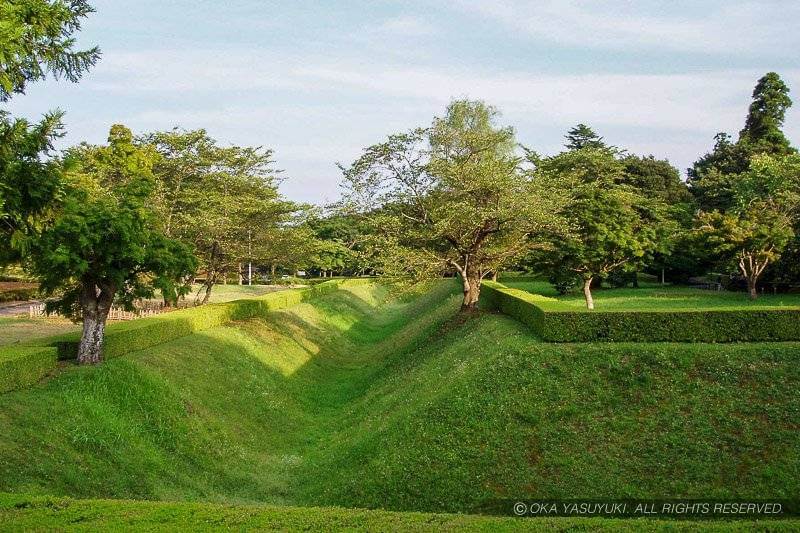

佐倉城は、標高20〜30mの洪積台地上に築かれた。東のみが平地に続き、北・西・南は断崖と湿地に囲まれる自然の要害だ。城の規模はおよそ900m×600mとされ、石垣をほとんど用いず、土塁と空堀で構成された土の城として知られている。

本丸の南に二の丸・三の丸が並び、東側には大手郭が設けられた。広い空堀と馬出しが巧みに配置され、攻め込む敵を複層的に防ぐ構造となっている。堀幅や土塁高は中世鹿島城以来の改修を経て発展したもので、現在も本丸跡・空堀・腰郭が良好に残り、江戸初期の防御思想をよく伝えている。

参考文献:

- 『日本城郭大系6』(新人物往来社)

- 「佐倉城址公園」佐倉市公式Webサイト

佐倉城の撮影スポット

本丸一の門跡から御三階櫓台を、午前10時~午後3時頃までの間に撮影すると美しい。季節は春が良い(小泉正人 98.12.03)。

佐倉城の周辺史跡を訪ねて

国立歴史民俗博物館

佐倉城址公園に隣接して建つ国立歴史民俗博物館は、1983年(昭和58年)に開館した日本の歴史研究の中核施設だ。先史から近現代にいたるまでの歴史と民俗文化を、豊富な実物資料や模型でわかりやすく紹介している。広い展示空間を歩くと、日本の時代の流れが一望でき、城跡とともに学びの旅を愉しめる。

宮小路武家屋敷通り

佐倉城の南東にのびる宮小路は、藩政時代に中級武士の屋敷が並んでいた通りだ。今も長屋門や土塀が点在し、武家町の面影をとどめている。特に「旧河原家住宅」は当時の暮らしを伝える貴重な建物で、内部が公開されている。

佐倉順天堂跡

佐倉順天堂は、江戸時代後期に蘭方医・佐藤泰然が開いた医学塾の跡地だ。泰然はオランダ医学を導入し、ここから多くの医師を輩出した。現地には記念碑や旧本館跡が整備され、近代医学の黎明を伝えている。藩医の志が息づくこの地は、学問と医療の町・佐倉の象徴ともいえる存在だ。

佐倉城の周辺おすすめ名物料理

佐倉丼

城下町・佐倉で育まれたご当地丼「佐倉丼(さくらどん)」。その主役は、佐倉市産のブランド豚「佐倉豚」のバラ肉を秘伝の甘辛だれで焼き、大和芋のとろろをたっぷりかけてご飯に乗せたものだ。さらに、手づくりの柚子胡椒ソースがアクセントとなり、味わいは奥深い。田畑の広がる下総台地を背に、歴史ある城下町を歩いた後、丼ぶりで地元の食材を堪能するのもまた旅の醍醐味。

佐倉城の観光情報・アクセス

所在地

電話:043-484-0679(佐倉城址公園管理センター)

- 公式サイト:「佐倉城址公園について」(佐倉市)

アクセス

鉄道利用

京成成田線、佐倉駅下車、徒歩15分。

マイカー利用

佐倉ICから51号に出て296号線を船橋方面へ10分。左手に国立歴史民族博物館入口がある。

岡 泰行 | 城郭カメラマン [プロフィール]

1996年よりWebサイト「お城めぐりFAN」を運営し、日本各地の城郭を訪ね歩いて取材・撮影を続けている。四半世紀にわたる現地経験をもとに、城のたたずまいと風土を記録してきた。撮影を通して美意識を見つめ、遺構や城下町の風景に宿る歴史の息づかいを伝えている。その作品は、書籍・テレビ・新聞など多くのメディアで紹介され、多くの人に城の美しさと文化を伝えている。

佐倉城:城ファンたちの記憶

実際に佐倉城を訪れた城ファンの皆さまが綴る、印象に残った景色、人との出会い、歴史メモ、旅のハプニングなど、心に残る旅の記憶を共有しています(全11件)。

佐倉城は幕府の重臣 土井利勝によって、城下町とともに新しいお城が作られたとの事、特色は、馬出しという堅く守りながら出撃するのに適した出入り口を要所に備えた点にあるとのこと。よく手入れされていて、見所の一つでした。石垣が一つもなく、すべて土塁 石垣派には、一寸物足りないかもしれませんが、主要な武家屋敷を囲む総構えを備え、近世城郭として見応えのあるものでした。

( 八王子の亀)

同じ市内に、太田道灌や上杉謙信に攻められても落ちなかったという臼井城があります。畑や林になってましたが、最近公園化されました。印旛沼を挟んだ対岸には、師戸城跡があります。こちらも、印旛沼を望めるきれいな公園になっております。土曜日の夕方はカップルに占拠されますので注意。

( 団吉)

丘の上に本丸・二の丸の深い空堀と高い土塁が残り、中腹に細長い帯曲輪が残り、麓にも水掘や土塁が残っております。あちこちに説明板が設けられており、櫓・門跡には古写真もあってなかなか良心的です。城内にある国立歴史民族博物館の売店に、佐倉城古写真の絵葉書があります。明治初期に解体される前に撮影された門&櫓の写真が、それぞれ1枚ずつ絵葉書になっているという城ファンにとっては是非コレクションに加えたい逸品。だが一般の人にとっては…。だって「佐倉城二の門」とか「椎木門」とかいう絵葉書を一般の人がもらってもねえ。この商品を企画した人、渋すぎ!(もちろん褒めてます)

( 団吉)

台地端部の本丸とそれを抱くような二の丸。郭間の空堀とそれにつづく帯郭は迫力ありました。それから城域の台地を一部囲む水濠と、それに突出する出丸もおもしろかったです。ところで本丸御三階櫓跡と銅櫓跡の土塁に、割と新しい基壇風の石積みがあったんですが「あれってここに櫓が建っていました」って意味なのだろうか。

( AKI)

佐倉城は近世、元陸軍駐屯地としても著名。国立歴史民俗博物館があるせいか、城跡自体も展示品みたいな感覚です。馬出し、出丸、土塁、空堀などあらゆる装備が整っていながらインパクトに欠ける優等生といった風情でした。ただし、二段に分かれた天守台は初めて見ました。なお、城下には刀剣類を所蔵する「塚本美術館」があるそうですが、今回は見逃してしまいました。

( 慌てる元就)

処刑台跡とかあるのですが、そこには、13段の首吊り階段があるのですがその階段に何か、心霊現象の噂があったみたいなのですが、どうやらその階段は、軍隊の練習で使っていただけだそうです。

( 安房守)

姥が池から本丸へ抜ける山道、ちょっと遠くに処刑場跡と首洗い池(おばけがでます)。

( よしぢ)

佐倉城は鹿島川を外堀として眼下に望む台地上に位置し、台地周辺には急崖とこれに添った水堀を擁し、北面東面に展開する台地には4重5重に薬研状の空堀と城門をを構え、その両台地にくさび形に入り込む谷筋中央には、姥が池が進路を阻むなど天然の要害を十分に計算。石垣は持たないが、縄張りは極めて理論的に構成された近世城郭の典型と言えるでしょう。台地西南地域先端に位置する本丸には、天守閣、銅櫓、角櫓があったそうです。一の門二の門三の門大手門がほぼ一直線上にあり、その他の門は全て深い空堀に固められています。まさに守るに易く攻めるに難い城です。

( よしぢ)

佐倉城は印旗沼に注ぐ鹿島川下流の鹿島台地に位置する平山城です。慶長15年に江戸の守りとして土井利勝が城郭を建設し、天正年間に秀吉軍に焼かれ廃城となった鹿島城を含む縄張りを東方台地まで拡大構築しました。家康は『天下の名城たらん』とその要害堅固さを讃えたと伝えられます。という事は家康は見に来たのでしょうか?佐倉城は明治初期の軍営設置により天守閣を含む建築物を全て失いました。しかし幸いにその遺構については他の羨望を買う程よく保存されています。見所はお堀と空堀、本丸跡でしょうか?国立歴史民族博物館も結構面白いものをやっています。ちょっと離れていますが武家屋敷跡や順天堂病院の資料館はおもしろいかも。

( よしぢ)

佐倉城は鹿島川を外堀として眼下に望む台地上に位置し、台地周辺には急崖とこれに添った水堀を擁し、北面東面に展開する台地には4重5重に薬研状の空堀と城門をを構え、その両台地にくさび形に入り込む谷筋中央には姥が池が進路を阻むなど天然の要害を十分に計算。石垣は持たないが縄張りは極めて理論的に構成された近世城郭の典型と言えるでしょう。台地西南地域先端に位置する本丸には、天守閣、銅櫓、角櫓があったそうです。一の門二の門三の門大手門がほぼ一直線上にあり、その他の門は全て深い空堀に固められています。まさに守るに易く攻めるに難い城です。天然の要害を十分に計算。石垣は持たないが縄張りは極めて理論的に構成された近世城郭の典型と言えるでしょう。台地西南地域先端に位置する本丸には、天守閣、銅櫓、角櫓があったそうです。一の門二の門三の門大手門がほぼ一直線上にあり、その他の門は全て深い空堀に固められています。まさに守るに易く攻めるに難い城です。

( よしぢ)

佐倉城研究会では市制50周年に佐倉城再建として御三階櫓の復元を目指しています。千葉一族が手がけた築城半ばの鹿島城を慶長16年から6年余をかけて旧鹿島城の縄張を拡大構築しました。東国地方と特有の石垣のない城跡でしたが、広大で空堀も深くなかなかの堅城だと感じました。

( 小泉正人)