写真・記録:岡 泰行/城郭カメラマン

龍野城の歴史と見どころ

龍野城(たつのじょう)は、播磨国揖保川の西岸、標高218メートルの鶏籠山(けいろうさん)に築かれた中世山城と、その麓に展開する近世の城から成る。龍野は山陽道・作州街道・出雲街道が交差する交通の要衝であり、地域の軍事・政治・経済の要とも言える地勢に位置する。

築城は、明応9年(1500)頃、播磨・美作・備前の三国を支配していた赤松氏の一族、赤松村秀によるものと伝わる。天正6年(1578)、羽柴秀吉の播磨侵攻を前に、当時の城主・赤松広英は戦わずして降伏。広英はその後、秀吉配下として功を立て竹田城主に任ぜられている。秀吉の播磨攻めの後、龍野城は蜂須賀正勝、木下勝俊、福島政則、小出秀政、山口広貞らが歴代城主を務め、やがて秀吉の直轄領となる。慶長9年(1604)、徳川家康の時代になると池田輝政が姫路城主として入封し、龍野城は赤穂城とともに姫路の西を守る支城としての役割を担うこととなる。姫路を中核とした播磨の防衛網において、両城の配置は極めて戦略的であった。その後、城主は小笠原氏、岡部氏、京極氏と替わり、万治元年(1658)に京極氏が丸亀城へ転封されたのち、一時的に幕府領となる。寛文12年(1672)には信濃飯田より脇坂氏が五万三千石で入封し、龍野藩主として以後10代にわたり明治維新を迎えた。現在見られる麓の近世城郭は、江戸時代初期に整備されたものとされる。「御殿式の築城で武装化した邸宅と考えていただれば」と現地案内板にあるように、どこか優雅さを漂わせる風景が広がっている。

明治4年(1871)の廃藩置県により、城は取り壊され跡地には公共施設や学校が建てられ、道路が通されるなど麓の城は改編された。昭和50年(1975)より多聞櫓や埋門、石垣、本丸御殿が江戸時代の絵図を参考に再建され、後に隅櫓も再建された。現存遺構は、宝暦2年(1752)作成の絵図に「新御屋敷」と記された家老屋敷の門が城の西側に残り、また南の揖保川町には、大手門が因念寺に移築され現存。そのほか浄栄寺には、第二の大手門といわれる、すかし門と埋門があるほか、光遍寺、蓮光寺にも龍野城の移築城門がある。いずれも当時を偲ばせる重要な文化遺産である。

さらに注目すべきは、城下町の保存状態である。龍野藩五万三千石の城下町は「播磨の小京都」とも称され、国の重要伝統的建造物群保存地区(重伝建)に指定されている。江戸時代から昭和戦前期にかけて建てられた町家や商家が今もなお軒を連ねており、町を歩けば、時を超えて龍野という町の佇まいと美意識にふれることができる。

余談ながら、JRの在来線は、ここから岡山まで田舎を走るという印象で主だった都市が無い。経済圏の境目とも言ってよく、また、関西弁が話される西の境目とも言われている。

参考文献:『ひょうごの城紀行(下)』(神戸新聞社)、『探訪ブックス7山陽の城』(小学館)、『日本城郭大系12』(新人物往来社)

龍野城の特徴と構造

龍野城は、鶏籠山城という中世の山城と麓の近世の城、龍野城から成る。山頂の城を龍野古城、または鶏籠山城という。

近世の城、龍野城

麓にある近世の城。昭和50年(1975)以降に、公園化される際に改編を受けている。建築物は絵図を参考にした再建だ。忠実な復元ではないが、風情のあるデザインで、龍野のシンボルと言っていい。

再建された埋門。

再建された御殿。縄張図の展示のほか、上段の間など内部を見学することができる。

龍野歴史文化資料館前に屋外展示された刻印石。

龍野古城(鶏籠山城)

近世の龍野城の背後の山が、龍野古城だ。鶏籠山に築かれた中世山城で、土塁や竪堀など中世の山城遺構が残り、本丸はその一部で石垣が残る。矢穴石もありそのサイズは江戸初期を示している。麓の城を築くにあたり、山頂の龍野古城からもある程度、石垣を利用したものと思われる。

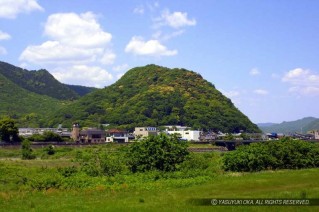

鶏籠山と揖保川。

龍野古城に残る石垣。

城下町

城下町は、揖保川を抱く小京都と言って良く、古い建築物が数多く残りその景観を良く残している。そのほか関西ではお馴染みの「ヒガシマル醤油蔵」薄口龍野醤油資料館(19世紀に建築され昭和期に修復)などがある。

龍野城の移築城門

龍野城西側には旧脇坂家老門があり、そのほか5つの城門が明治期に寺社に移築現存している。大手門など主要な城門であることが、龍野城の価値を高めている。

-

家老屋敷の門

宝暦2年(1752)作成の絵図に「新御屋敷」と記されている。

-

因念寺

大手門。軒丸瓦には脇坂家の家紋がある。

-

浄栄寺

すかし門。明治7年(1874)移築。第二の大手門といわれ、二階に監視窓、軒丸瓦には脇坂家の家紋。

-

浄栄寺

埋門。その他、浄栄寺の本殿は御殿の移築説がある。

-

光遍寺

城門。龍野城内のどこの城門だったか定かでない。

-

蓮光寺

錣坂門(しころさかしたもん)。元和3年(1617)〜寛永3年(1626)の間に建造。縦格子の半透かし扉。

龍野城の関連書籍

『ひょうごの城紀行』(神戸新聞社)に鶏籠山城の縄張り図とともに詳しく掲載されている。

龍野城の撮影スポット

龍野城は、隅櫓を午後の時間帯に撮影しておきたい。手前の土塀の瓦をアングル下に少し入れて撮影するのがポイントだ。櫓に近づいて見上げるも良し、少し離れて背後の山(鶏籠山)を入れて撮るも良し。土日祝などこの土塀前に車が駐車していることがあったが、最近は車止めが置かれている。

龍野城は、隅櫓を午後の時間帯に撮影しておきたい。手前の土塀の瓦をアングル下に少し入れて撮影するのがポイントだ。櫓に近づいて見上げるも良し、少し離れて背後の山(鶏籠山)を入れて撮るも良し。土日祝などこの土塀前に車が駐車していることがあったが、最近は車止めが置かれている。

龍野城の写真集

城郭カメラマンが撮影した「お城めぐりFAN LIBRARY」には、龍野城の魅力を映す写真が並ぶ。事前に目にしておけば現地での発見が鮮やかになり、旅の余韻もいっそう深まる。龍野城の周辺史跡を訪ねて

龍野城を歩いたなら、ぜひ周辺にも足を延ばしてみたい。城下町の小径を抜けて北西へ10分、「聚遠亭(しゅうえんてい)」では、藩主脇坂家の御涼所に残る“抜け穴”という驚きの遺構に出会える。風雅な庭園の中に、ひそやかに歴史が息づいている。町並みにも目をこらしたい。石畳の続く道沿い、明治34年築の伏見屋商店では、回廊を巡らす珍しい書店風景が迎えてくれる。土間に残る荷車の気配に、かつての商いの営みがよみがえるようだ。

聚遠亭の城主の抜け穴

「聚遠亭(しゅうえんてい)」は、是非訪れておきたい。藩主脇坂家の御涼所(おすずみしょ)で、なんと、当時の抜け穴が見られる。龍野城から北西へ徒歩10分の距離。月曜日・年末年始休館(兵庫県たつの市龍野町中霞城6)。

「聚遠亭(しゅうえんてい)」は、是非訪れておきたい。藩主脇坂家の御涼所(おすずみしょ)で、なんと、当時の抜け穴が見られる。龍野城から北西へ徒歩10分の距離。月曜日・年末年始休館(兵庫県たつの市龍野町中霞城6)。

伏見屋商店の書店風景

龍野の町並みを堪能するには、城下町を1周歩くと良いぞ。数々の建築のディテールが目を愉しませてくれる。中でも、伏見屋商店は、江戸時代に京都の伏見屋から名前を引き継ぎ、営まれた商店だ。明治34年(1901)の建築で内部は回廊が巡らされた非常に珍しい風景が広がる。土間には石畳が敷かれ、荷車がそのまま建物内に入っていたらしい。現在は書店が営まれているが、この風景がまたいい。

龍野の町並みを堪能するには、城下町を1周歩くと良いぞ。数々の建築のディテールが目を愉しませてくれる。中でも、伏見屋商店は、江戸時代に京都の伏見屋から名前を引き継ぎ、営まれた商店だ。明治34年(1901)の建築で内部は回廊が巡らされた非常に珍しい風景が広がる。土間には石畳が敷かれ、荷車がそのまま建物内に入っていたらしい。現在は書店が営まれているが、この風景がまたいい。

近郊の城

龍野城の周辺おすすめ名物料理

龍野は「揖保の糸」で知られる素麺の里。城下町には素麺屋は無く、JR本龍野駅近辺で「揖保の糸」が食べられる素麺屋は「はりま路」一件のみ。城下町と駅が離れているので散策前に行くのがポイント。また、レトロな喫茶では城下町にある「エデンの東」。間口が狭く奥に広い昔の家をそのまま改造し喫茶店にしており通り土間が印象的だ。店主が生まれ育った築100年以上の町屋。

龍野は「揖保の糸」で知られる素麺の里。城下町には素麺屋は無く、JR本龍野駅近辺で「揖保の糸」が食べられる素麺屋は「はりま路」一件のみ。城下町と駅が離れているので散策前に行くのがポイント。また、レトロな喫茶では城下町にある「エデンの東」。間口が狭く奥に広い昔の家をそのまま改造し喫茶店にしており通り土間が印象的だ。店主が生まれ育った築100年以上の町屋。

龍野城の観光情報・アクセス

所在地

住所:兵庫県たつの市龍野町上霞城 [MAP] 県別一覧[兵庫県]

電話:0791-64-3164(たつの市役所都市政策部)

アクセス

鉄道利用

JR姫新線、本竜野駅下車、東へ徒歩20分。または駅前観光案内所でレンタルサイクルを利用する。

マイカー利用

山陽自動車道、龍野ICから、北へ2.5km(約7分)。たつの市立龍野歴史文化資料館駐車場の無料駐車場を利用する。

岡 泰行 | 城郭カメラマン [プロフィール]

1996年よりWebサイト「お城めぐりFAN」を運営し、日本各地の城郭を訪ね歩いて取材・撮影を続けている。四半世紀にわたる現地経験をもとに、城のたたずまいと風土を記録してきた。撮影を通して美意識を見つめ、遺構や城下町の風景に宿る歴史の息づかいを伝えている。その作品は、書籍・テレビ・新聞など多くのメディアで紹介され、多くの人に城の美しさと文化を伝えている。

龍野城:城ファンたちの記憶

実際に龍野城を訪れた城ファンの皆さまが綴る、印象に残った景色、人との出会い、歴史メモ、旅のハプニングなど、心に残る旅の記憶を共有しています(全5件)。

小さな町に、こんなにも歴史の気配が濃く残っていることに驚きました。龍野城も城下町も、時間がゆっくり流れているようで、歩いていると昔の景色がふっと重なってくるようでした。聚遠亭の抜け穴を見たとき、まさか本当に…と声が出そうになりました。

( 風の帳)

龍野は播磨の小京都。小さい入り組んだ路地が残り、古い町並みと新しい住居が混在しながらのコンパクトな町です。時間があれば路地を歩いても面白い。過去に自治体が鉄道を拒否した結果、町が発展せず、現在の町並みが残る風情ある町になったとか。

( 安国寺AK)

赤松村秀によって築かれ四代続いた城が背後の山、鶏籠山。現在も削平地が多数あり、西側斜面には石垣が残ります。天正5年に秀吉に城を渡しています。その後、山麓の平山城となって脇坂氏が明治まで続いています。

( 安国寺AK)

埋門形式の城門、櫓、土塀と、とても復元には見えない木造復元。ご近所の赤穂城の城門同様、古い木々を使い復元しているせいか、堂々した迫力となにやら説得力さえ感じます。

( 半兵衛)

聚遠亭と庭園。童謡、「赤とんぼ」のふるさとです。

( T.N.K.)