写真・記録:岡 泰行/城郭カメラマン

盛岡城の歴史と見どころ

盛岡城は、南部氏二十万石(表高)の居城として盛岡の地に築かれた。南部氏の始まりは、甲斐国南部郷を領した加賀美遠光の三男・光行にさかのぼる。光行は源頼朝に仕え、文治5年(1189)の平泉攻略に従軍して功を立て、その恩賞として岩手県と青森県南部とにわたる糠部郡を与えられたと伝わる。

以後、南部氏は三戸を本拠として勢力を拡大し、戦国末期には信直の代に豊臣秀吉から本領を安堵された。天正19年(1591)の九戸政実の乱を平定したのち、信直は新たな居城を不来方(こずかた)に築くことを計画し、文禄2年(1593)に着工したが、その竣工を見ることなく、慶長4年(1599)に福岡城で没した。

その後、子の利直が築城を継ぎ、不来方城を盛岡城と改めて福岡城より移ったのは元和年間(1615〜24)のこととされるが、北上川と中津川の氾濫によりたびたび石垣が崩れたため、利直は一時、高水寺城を修復して郡山城と改め移った。難工事が続いたが、修復を重ねて盛岡城が完成したのは工事着手から41年後の寛永10年(1633)とされている。

以後、盛岡城は明治維新までの約230年間、南部氏の居城として存続した。明治6年(1873)に破却されてしまい、当時の遺構としては石垣と堀の一部を残すのみであるが、現在は国指定史跡「盛岡城跡公園」(旧称:岩手公園)として市民に親しまれている。

盛岡市は2013年に復元に向けた検討を開始し、石垣の修復工事が行われている。設計図や古写真など、盛岡城の復元のてがかりとなる史料を集めるため1,000万円の懸賞金をかけ募集したが、有力な情報は得られなかったため、2024年3月末で募集を終えた。引き続き情報提供を求める方針だ。盛岡市の公民館に在りし日の盛岡城の模型や南部家に関する資料がある。

盛岡城の特徴と構造

盛岡城は、北上川と中津川の合流点に築かれた平城(または平山城)で、標高143m、比高約15mの丘陵地を利用している。本丸・二の丸・三の丸・北郭・東郭などで構成され、外郭は両河川を自然の堀として利用し、内堀も掘削された堅固な設計である。本丸は東西約70m、南北約55m、面積約4,000m²で、創建当時には三層の天守が建てられていたが火災で焼失し、延宝元年(1673)に再建された。

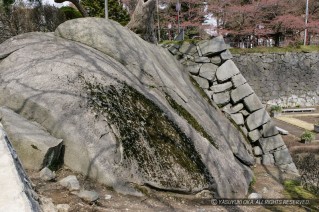

二の丸・三の丸が北に連なり、大手門は三の丸の東南の低地に、搦手は本丸南の中津川沿いに位置している。盛岡御影石を使用した石垣は優美であり、白く輝く花崗岩が城全体に清冽な印象を与える。現在も石垣と水堀が良好に残り、江戸初期の築城技術を今に伝えている。

参考文献:

- 『日本城郭大系2』(新人物往来社)

- 盛岡市公式Webサイト「史跡 盛岡城跡公園」

盛岡城の撮影スポット

盛岡城の写真集

城郭カメラマンが撮影した「お城めぐりFAN LIBRARY」には、盛岡城の魅力を映す写真が並ぶ。事前に目にしておけば現地での発見が鮮やかになり、旅の余韻もいっそう深まる。盛岡城の周辺史跡を訪ねて

南部家の墓など。JR山田線、上盛岡駅下車。

旧中村家住宅

盛岡城下に残る「旧中村家住宅」は、幕末、文久元年(1861)のもので重要文化財指定を受けている。盛岡は近江商人が町を開いたといわれている。そのため、町屋の印象は、卯建が片方にしかないことをはじめ、その意匠や構造が、どこか近江八幡城下で見る町屋に似ている。卯建は防火壁といれわれているが、これは京都発祥の町屋にしかないものらしい。

盛岡城の周辺おすすめ名物料理

白龍…でしたか。ジャージャー麺という、味噌風味のトッピングのある、盛岡名産の麺類です。城の北側のアーケードから、赤い鳥居が建つ路地を入った中ほど。城を背に左側。いわて牛も有名。城と同じ盛岡市内丸では「レストラン公会堂多賀」リーズナブルな値段。市内17ヶ所のレストランでど~ぞ。

[西山忠博 (1998.01.18)]

[半兵衛 (2000.07.07)]

盛岡城の観光情報・アクセス

所在地

電話:019-639-9057(盛岡市都市整備部公園みどり課)

- 公式サイト:「盛岡城跡公園」(NPO法人 緑の相談室)

アクセス

鉄道利用

JR東北線、JR山田線、盛岡駅下車、徒歩15分。

マイカー利用

東北道盛岡ICから東へ14分(約7.1km)。無料駐車場(900台)有り。

岡 泰行 | 城郭カメラマン [プロフィール]

1996年よりWebサイト「お城めぐりFAN」を運営し、日本各地の城郭を訪ね歩いて取材・撮影を続けている。四半世紀にわたる現地経験をもとに、城のたたずまいと風土を記録してきた。撮影を通して美意識を見つめ、遺構や城下町の風景に宿る歴史の息づかいを伝えている。その作品は、書籍・テレビ・新聞など多くのメディアで紹介され、多くの人に城の美しさと文化を伝えている。

盛岡城:城ファンたちの記憶

実際に盛岡城を訪れた城ファンの皆さまが綴る、印象に残った景色、人との出会い、歴史メモ、旅のハプニングなど、心に残る旅の記憶を共有しています(全4件)。

南部氏は南北朝時代から糠部を拠点とし、室町・戦国時代に勢力を拡大した。天正16年(1588)、南部信直は斯波氏を滅ぼし、天正18年(1590)に豊臣秀吉から南部七郡の領有を認めらた。翌年には浅野長政の助言で不来方に居城を移し、慶長2年(1597)、築城工事が開始される。盛岡城は旧北上川と中津川の合流点に築かれ、石垣で囲われたの本丸・二の丸・三の丸が築かれた。城下町の建設と整備も進み、江戸時代を通じて盛岡藩の中心となり、現在の盛岡市へと発展した。

( 安国寺AK)

2000年9月に本丸発掘調査により築城時の本丸南西隅の石垣の角部分が2度にわたって拡張されている遺構が発見されたらしい。

( 半兵衛)

白御影石で造られた白い石垣は印象的です。

( 渡邉 敬)

南部藩20万石の本城。城跡で石垣と水堀が残ります。場所は盛岡市の中心です。春は桜の名所。

( 西山忠博)