写真・記録:岡 泰行/城郭カメラマン

兵庫城の歴史と見どころ

摂津の海辺に築かれた兵庫城(ひょうごじょう)は、戦国から近代へと至る激動の時代を静かに物語る存在といえる。天正8年(1580)、池田恒興によって築かれ、豊臣政権下では朝鮮通信使の接遇拠点としても機能した。その後は尼崎藩の陣屋、さらには明治初期の兵庫県庁舎としても利用され、時代とともに姿を変えながら都市の行政と交流を支えてきた。現在、城そのものの遺構は残されていないが、復元された陣屋や周辺の史跡に往時の面影がとどめられている。かつて西国街道と海運が交差したこの地に立てば、歴史の記憶とともに、水辺に揺れる静かな風景に心を澄ませるひとときが訪れる。

兵庫城の歴史

兵庫城は、天正8年(1580)、織田信長の家臣であった池田恒興によって築かれた。それ以前に存在した花隈城が同年に廃城となっており、兵庫城はその軍事的・行政的な地域的役割を引き継ぐ位置に築かれたといえる。築地跡からは、当時の石垣の基底部とともに、木材を胴木として活用した特殊な基礎構造も発見されており、戦国末期における築城技術の導入がうかがえる。

恒興は、築城から3年後の天正11年(1583)に美濃の大垣城へ転封となった。その後の兵庫城は豊臣政権の直轄支配下に置かれ、代官には片桐且元またはその弟・片桐貞隆が就任したとされている。

兵庫津は古来より海上交通の要衝であり、豊臣政権期には港の管理や朝鮮通信使の接遇が行われていた。神戸市教育委員会の記録に基づけば、慶長12年(1607)に来航した初の朝鮮通信使の接遇が兵庫津で行われており、その際、兵庫津での接遇の一環として、兵庫城も利用された可能性があるとされる。

江戸時代に入ると、徳川幕府の「一国一城令」により慶長20年(1615)年に廃城となり、兵庫城の城郭機能は、のちに兵庫津は尼崎城を本拠とする尼崎藩の支配下に組み込まれた。明和6年(1769)には幕府による上知が実施され、兵庫津は天領とされるとともに、旧兵庫城の敷地は兵庫勤番所へと再編された。このとき一部の堀は埋め立てられ、敷地は町屋や奉行所関連施設へと転用された。

明治維新後、旧勤番所跡地は一時的に兵庫県の県庁舎として利用され、明治元年(1868)には伊藤博文が兵庫県知事を務めたことから、この地が近代行政の起点のひとつともなった。

その後、地域開発や新川運河の開削にともない、城跡は都市に取り込まれて遺構は次第に姿を消していったが、平成以降に進められた発掘調査により、かつての城郭構造が徐々に明らかとなり、令和3年(2021)には「兵庫津ミュージアム 初代県庁館」が開館、旧陣屋が忠実に復元された。さらに令和4年(2022)には「ひょうごはじまり館」が整備され、兵庫城と兵庫津の歴史を学ぶ機会が設けられている。

参考文献:

- 『兵庫津遺跡 第57次発掘調査報告書』(2014神戸市教育委員会)

- 神戸市Webサイト「兵庫城跡・兵庫津遺跡」

- 兵庫津ミュージアムWebサイト「初代県庁館・ひょうごはじまり館」

兵庫城の特徴と構造

兵庫城は、海陸の要衝である兵庫津に築かれた。兵庫城は全体がおよそ140m四方のほぼ方形と推定される。第62次発掘調査で、兵庫城の築城当初の石垣(野面積み)と内外堀が確認された。堀は当初約14.4m、江戸期約10.8mに減少した。発掘調査では石垣の底部で沈下防止の胴木も確認されている。その後、町屋・水路へ変遷し、江戸期には勤番所化で堀が縮小、町屋地へ転用された。

現地で訪ねる痕跡

兵庫城は、「兵庫運河」と「イオンモール神戸南」の地中にある。そのため、往時の姿は、その城域から偲ぶしかないが、中央市場前駅付近では次の3箇所を訪れると良い。いずれも説明板が設置されていて理解を深めることができる。

地下鉄中央市場前駅1番出口すぐの石垣、3番出口すぐの石垣、兵庫城跡石碑の3箇所だ。前者はいずれも発掘調査中に出土した兵庫城の石垣に使用されていた可能性のある石材を利用して造られた。新たに組まれたものだが発掘現場を見たことのある人にとってはその石材だと思うと感慨深い。また、現地とは別に、イオンモール建設時に出土した兵庫城石垣が神戸市埋蔵文化財センターに移設されている(後述)。

兵庫城跡石碑には、「最初の兵庫県庁の地」と書かれている。これは幕末に機能した兵庫津奉行所が勤番所となり、兵庫県庁となった。そういった具合に城が変化した。兵庫津は古くからの国際港。兵庫県の初代県知事は伊藤博文で神戸港や兵庫津などその管理にも尽力したらしい。

兵庫城跡石碑には、「最初の兵庫県庁の地」と書かれている。これは幕末に機能した兵庫津奉行所が勤番所となり、兵庫県庁となった。そういった具合に城が変化した。兵庫津は古くからの国際港。兵庫県の初代県知事は伊藤博文で神戸港や兵庫津などその管理にも尽力したらしい。

2021年11月3日、文化の日に「初代県庁館」がオープンした。幕末維新期の県庁(旧大坂町奉行所兵庫勤番所)を復元したもので、伊藤博文がいたころの県庁を絵図などから復元。仮牢や取次役所などがありその役目が分かる。住所は神戸市兵庫区中之島2丁目1-17(上記Googleマップ参照)。入館無料。月曜・年末年始休館。

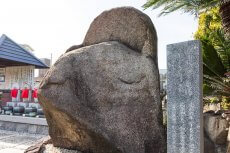

神戸市埋蔵文化財センターに移築石垣

兵庫城本丸北東部、城内側の再下段の石垣が、一部、神戸市埋蔵文化財センターに移築保存されている。その石垣には、柱座がついた礎石と一石五輪塔も見ることができる。また、同館2階には、兵庫城の転用石(約32個)を集めた展示がある。墓や供養塔、一石五輪塔や五輪塔の一部、建物の礎石、石仏など。

神戸市埋蔵文化財センターは、兵庫城跡からは少し距離があり、鉄道利用は西神中央まで約1時間、自動車利用は約30分(22km)。開館時間は10時〜17時(入館16:30まで)、入館無料。月曜(月曜が休日の場合はその翌日)・年末年始休館。

兵庫城の学びに役立つ本と資料

兵庫城の発掘は期間にすると4年と長いが、2012年と2014年〜と主に2回に分けて、発掘調査報告書が神戸市教育委員会から刊行されている。兵庫城のほか、町屋などの発掘も含む兵庫津遺跡の報告書。神戸市埋蔵文化財センターで販売されている。

兵庫城の発掘は期間にすると4年と長いが、2012年と2014年〜と主に2回に分けて、発掘調査報告書が神戸市教育委員会から刊行されている。兵庫城のほか、町屋などの発掘も含む兵庫津遺跡の報告書。神戸市埋蔵文化財センターで販売されている。

- 『兵庫津遺跡 第57次 発掘調査報告書』(2014年 神戸市教育委員会)

- 『兵庫津遺跡 第62次 発掘調査報告書』(2017年 神戸市教育委員会)

兵庫城の撮影スポット

復元された初代県庁の長屋門は南向き、兵庫城跡の石碑は東向きに建つ。現地の復元石垣や案内板も含め、撮影には標準ズームレンズで十分対応できる構図が多い。

兵庫城の写真集

城郭カメラマンが撮影した「お城めぐりFAN LIBRARY」には、兵庫城の魅力を映す写真が並ぶ。事前に目にしておけば現地での発見が鮮やかになり、旅の余韻もいっそう深まる。兵庫城の周辺史跡を訪ねて

兵庫城の跡地を歩いたあと、少し足を延ばすだけで、さまざまな時代の歴史を感じさせる史跡に出会える。石垣に残された城普請の痕跡、平安期の武将を偲ぶ供養塔、そして海防を見据えた近代の砲台跡などが、静かにこの地の重層的な歴史を物語っている。

徳川大坂城石丁場の境界石

なぜか全くといっていいほど知られていないが、イオンモールの西隣りに「阿弥陀寺」がある。その境内に「加藤肥後守石場これより南ひがし」という文字が刻印された徳川大阪城築城時に石丁場で使われていたと思われる巨大な境界石がある。大阪城(徳川大坂城)の大手口多聞櫓、千貫櫓の石垣を普請した加藤忠広のものだ。そのほか同寺院には楠公供養石なるものもある。京阪神に残る明確な文字が書かれた石丁場の境界石では、尼崎城の本丸跡に残る境界石とここの2つのみ。

なぜか全くといっていいほど知られていないが、イオンモールの西隣りに「阿弥陀寺」がある。その境内に「加藤肥後守石場これより南ひがし」という文字が刻印された徳川大阪城築城時に石丁場で使われていたと思われる巨大な境界石がある。大阪城(徳川大坂城)の大手口多聞櫓、千貫櫓の石垣を普請した加藤忠広のものだ。そのほか同寺院には楠公供養石なるものもある。京阪神に残る明確な文字が書かれた石丁場の境界石では、尼崎城の本丸跡に残る境界石とここの2つのみ。

平清盛関連の史跡

戦国時代から遡る平安時代、平清盛関連の史跡が点在している。「清盛塚」は、十三重の石塔で弘安9年(1286)に建てられた供養塔。すぐ隣りには平清盛の銅像がある。また、清盛橋の欄干には源平合戦のレリーフがあり、平清盛が後白河法皇を幽閉した地、薬仙寺に「萱の御所跡」や「後醍醐天皇薬水」がある。さらに北へ足を運べば福原京関連の史跡もある。

戦国時代から遡る平安時代、平清盛関連の史跡が点在している。「清盛塚」は、十三重の石塔で弘安9年(1286)に建てられた供養塔。すぐ隣りには平清盛の銅像がある。また、清盛橋の欄干には源平合戦のレリーフがあり、平清盛が後白河法皇を幽閉した地、薬仙寺に「萱の御所跡」や「後醍醐天皇薬水」がある。さらに北へ足を運べば福原京関連の史跡もある。

付近の城

花隈城(石垣風外観の駐車場の上部に石碑)と、勝海舟が設計した和田岬砲台(三菱重工内・見学要申込み・平日のみ)。

兵庫城の周辺おすすめ名物料理

清盛塚すぐ近くの「三田牛飛苑」、またはイオンモール、神戸市中央卸売市場本場あたりでどうぞ。

兵庫城の観光情報・アクセス

所在地

住所:兵庫県神戸市兵庫区切戸町5 [MAP] 県別一覧[兵庫県]

電話:078‑651‑1868(兵庫県立兵庫津ミュージアム)

アクセス

鉄道利用

神戸市営地下鉄海岸線、中央市場駅下車、徒歩すぐ。1番出口から徒歩1分で石垣、城跡碑まで徒歩5分。

マイカー利用

阪神高速3号神戸線、柳原ICから、約4分(1.1km)。「イオンモール神戸南」の駐車場を目指す。

岡 泰行 | 城郭カメラマン [プロフィール]

1996年よりWebサイト「お城めぐりFAN」を運営し、日本各地の城郭を訪ね歩いて取材・撮影を続けている。四半世紀にわたる現地経験をもとに、城のたたずまいと風土を記録してきた。撮影を通して美意識を見つめ、遺構や城下町の風景に宿る歴史の息づかいを伝えている。その作品は、書籍・テレビ・新聞など多くのメディアで紹介され、多くの人に城の美しさと文化を伝えている。

兵庫城:城ファンたちの記憶

実際に兵庫城を訪れた城ファンの皆さまが綴る、印象に残った景色、人との出会い、歴史メモ、旅のハプニングなど、心に残る旅の記憶を共有しています(全4件)。

花隈城の石材を転用し、海運と街道の要衝にあった兵庫津を守るかたちで築かれた兵庫城。この立地と時代背景がじつに面白い。町割の変遷や勤番所化など、その後の都市化も含め、まさに一城が「まちの骨格」をつくった好例。初代兵庫県庁の復元は、地域史の成果として高く評価したい。

( ぬかるみ爺)

若い頃、港湾の町を歩いた記憶があるが、その地にこれほど重層な歴史があったとは驚きだった。兵庫城は、石垣や堀を失っても、街の構造や空気にその名残を留めているように思える。海風のなか、初代県庁館の柱を見上げていると、明治のはじまりに立ち会っているような不思議な感じがあった。

( 空蝉日和)

港町にお城があるなんて、最初はちょっと不思議に感じたけど、兵庫城はその立地こそが鍵だったんですね。海と街道が交差する場所に、こんなに何度も姿を変えて生き続けてきた場所があったとは。初代兵庫県庁での再現展示もとても分かりやすく、歩いて学べる歴史の入り口にぴったりでした。

( 風土記のたまご)

兵庫城は、信長の命によって池田恒興が築城しました。荒木村重の花隈城の資材を使用されています。江戸時代には兵庫奉行所が置かれ、明治に入り初代兵庫県庁が置かれました。西国街道から兵庫に入る入口「柳原惣門」にあって堀と堤に囲まれた大規模な「福海寺境内」は枡形を構成して兵庫城の防備をしました。

( 大黒天福海寺)