写真・記録:岡 泰行/城郭カメラマン

大和郡山城の歴史と見どころ

大和郡山城の築城は、天正8年(1580)、筒井順慶が本拠を筒井城から郡山へ移したことに始まる。やがて天正13年(1585)には、豊臣秀吉の弟・秀長が入城。大和・紀伊・和泉三国あわせて百万石を治める太守として、城を大規模に改修した。

秀長はまた、堺や奈良から商人・職人を招き「箱本十三町」を整備。自治を担う町として、地子免除と引き換えに治安や伝馬、火消しを担わせる箱本制度を導入し、城下の繁栄を築いた。

豊臣秀長が志半ばで世を去った後、文禄四年(1595)、豊臣政権の五奉行の一人、増田長盛が郡山城へ入った。長盛は城の防衛力を盤石にするため、壮大な総堀(外堀)の普請に着手した。この外堀は、秋篠川の流れを変え、周囲五十丁十三間(約5.5km)にも及び、郡山城の縄張り、すなわち城全体の設計を最終的に確定させ、その堅固な守りを飛躍的に高めた。

関ヶ原以後は一時城主不在の時期を経て、水野勝成、松平忠明、本多政勝ら譜代大名が相次いで入封。享保9年(1724)には甲府から柳沢吉里が15万石で移り、以後6代147年にわたり柳沢氏の居城となる。明治2年(1869)の版籍奉還後、明治6年(1873)の廃城令により建造物は入札によって解体・売却されたが、往時を伝える壮麗な石垣や曲輪の構造はよく残された。

昭和58年(1983)には追手門が復元され、昭和62年(1987)には追手隅櫓・多聞櫓なども再建された。平成25年から始まった天守台の保存修理では、発掘調査により豊臣期天守の礎石や金箔瓦が出土し、平成29年(2017)3月には展望施設が整備された。さらに令和以降、麒麟曲輪などの整備も進みつつある。平成29年(2017)には「続日本100名城」に選定され、令和4年(2022)11月には国の史跡に指定。静かなる石の城は、今また歴史の光のもとに照らし出されようとしている。

大和郡山城の特徴と構造

大和郡山城は、奈良盆地の北西端、西ノ京丘陵の南端に築かれた平山城。この城は、丘陵地と東に広がる低地を巧みに活かし、城主の居所や武家地を高い場所に、町人地や寺社を低い場所に配した。

この城は、内堀・中堀・外堀の三重の堀で囲まれた壮大な総構えを備える。その外堀は東西約1.6km、南北約1.5kmにも広がり 、総延長は実に約5.5kmにおよぶ。中心部の曲輪群は、天守を戴く本丸を軸に、二ノ丸、毘沙門曲輪など複数の曲輪が展開する。とりわけ豊臣期にその骨格が整えられ 、江戸時代には藩政の中枢として活用された。天守台を中心とする石垣群には、自然石、さらには墓石や石仏を転用した石材なども用いられ 、築造年代による積み方の違いが観察できる。大和郡山城の構造は、土木・防御・行政機能を備えた都市的城郭として、当時の技術と都市計画思想を今に伝えている。

追手門と追手向櫓・追手東隅櫓と多聞櫓

現在の追手門(梅林門)は、昭和58年(1983)に木造復元された城門だ。復元にあたっては、発掘調査の成果や近世の絵図などを基に、往時の枡形構造を再現する形で整備が進められた。門の南側に接して建てられた追手向櫓は、昭和62年(1987)に復元され、門と櫓が連続して城郭景観を形づくっている。また、常盤曲輪の東を固める位置にある追手東隅櫓と多聞櫓は、昭和59年(1984)に木造で復元された。

これらの建築物は、大和郡山市による史跡整備事業の一環として整備されたものであり、今日の大和郡山城跡において象徴的な存在として市民に親しまれている。

極楽橋

極楽橋は、大和郡山城の本丸と東側の毘沙門曲輪を結ぶ木橋である。江戸時代前期に描かれた城絵図にもその姿が記されており、当時の正規登城路の一部であったことがわかる。

長らく失われていたが、令和3年(2021)に約150年ぶりに再建された。再建に先立つ発掘調査では、堀の底から橋の礎石が見つかり、その一部には仏塔の部材などが転用されていたことが確認された。

橋を渡った先、本丸側には「白沢門(はくたくもん)」と呼ばれる門が構えられていた。平成30年から令和元年にかけての調査により、礎石列や石組溝などの遺構が検出され、かつての構造が明らかになっている。極楽橋は、幅約5.5m、長さ約22mの半円形太鼓橋として整備され、当時の景観と構造を現代に伝える貴重な復元建築となっている。

本丸

大和郡山城の本丸は、城郭のほぼ中央に位置し、天守台を北端に配した要の空間である。 周囲には深さ6〜12mの堀が巡り、政務・軍事の拠点として機能していた。関ヶ原合戦後には天守が解体され、再建されることはなかったが、以後は二ノ丸に藩主御殿が建てられ、中枢機能がそちらに移っていった。

現在、本丸一帯は柳澤神社の境内となっており、発掘調査によって天守の礎石列や付櫓の遺構、白沢門跡や極楽橋周辺の構造が確認されている。城の変遷を読み解くうえで、極めて重要なエリアである。

天守台

本丸の北端に築かれた天守台は、城内でも最大規模の櫓台であり、基底部は約23×25m、高さ約8.5mを測る。 南側には付櫓台が接続されており、南北方向に約40mに及ぶ複合式天守台の構造を成していた。

平成25年(2013)から始まった保存整備により発掘調査が行われ、礎石列のほか金箔瓦が出土。これにより、豊臣期に実際に天守が築かれていたことが実証された。標高約81mに位置するこの天守台からは、若草山、東大寺大仏殿、興福寺五重塔、薬師寺、葛城・金剛山系まで一望できる。往時の城主たちと同じ目線に触れる眺望だ。

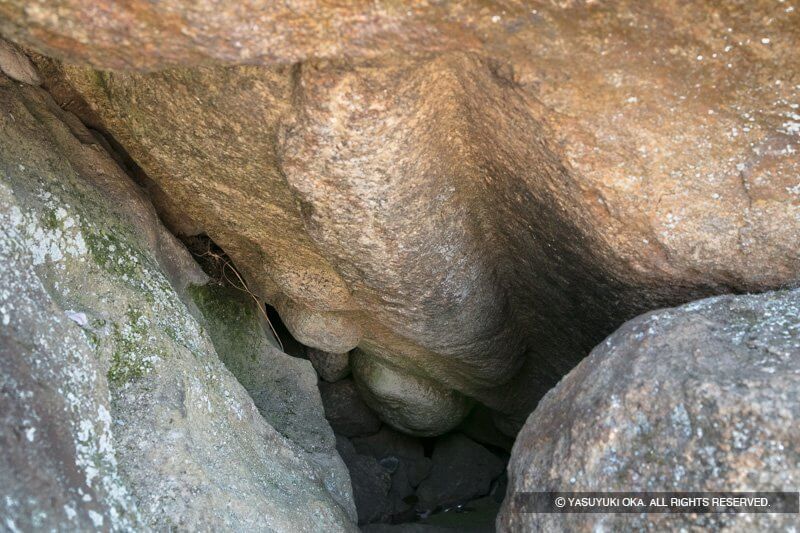

仏の姿も組み込んだ「逆さ地蔵」

大和郡山城の石垣には、転用石材が数多く使われており、その数は750点を超えるとされる。 仏塔、石仏、板碑、五輪塔、石臼など、かつて別の用途で使われた石が、築城の現場で再利用された。形状に応じ、平らな面をもつものは表面に、曲面や厚みのある石は内部の裏込石として使い分けられている。

とりわけ有名なのが「逆さ地蔵」である。天守台北面の石垣に逆さに積まれた地蔵石仏で、銘文から大永3年(1523)に造られたことがわかる。仏身を下に向けて埋め込むように配置されており、全高は約110cm、幅約35cm、厚さ約22cmと記録されている。信仰対象であった石像が築城資材へと転用される過程を如実に示す、貴重な実例といえる。

麒麟曲輪と緑曲輪 ― 近年整備された、城域の新たな顔

大和郡山城の本丸西側に位置する麒麟曲輪と緑曲輪は、いずれも近年になって整備された区域であり、かつては学校の敷地として利用されていた場所である。現在では、いずれも城跡公園の一部として整えられ、散策や撮影、歴史案内の拠点として生まれ変わっている。

麒麟曲輪は、かつて奈良県立城内高等学校(旧・郡山農学校)の校地があった場所で、明治以来、長らく教育の場として使われてきた。平成18年(2006)、閉校による校舎の解体後、曲輪としての姿を取り戻すべく整備が進められ、令和に入って「麒麟広場」として公開。園路や芝地、石垣周辺の環境が整えられたことで、松蔭堀を間近に見られるようになり、また、本丸天守台を背景に曲輪の広さを実感できるようになった。

一方の緑曲輪も、長らく奈良県立郡山高等学校・城内学舎の敷地として使用されていたが、平成30年(2018)に校舎が撤去されたことを契機に整備が本格化。2023年には「郡山城情報館」が開館し、駐車場や散策路も整えられたことで、城跡めぐりの起点としての役割を果たすようになった。歴史と来訪者をつなぐ導入部として、その価値を高めている。

かつて学びの場であった両曲輪が、今は城の記憶を語り継ぐ空間として整備されたことは、大和郡山城の史跡整備が新たな段階に入ったことを象徴している。

石垣に刻まれた築城技術の変遷

大和郡山城の石垣は、多様な石材と積み方により、築城技術の変遷を今に伝える。 自然石、粗割石、割石、切石などが用いられ、積み方には「乱積み」「布崩し積み」「布積み」「算木積み」などの技法が見られる。特に、角部に見られる算木積みは、高度な加工技術と計算に基づいた施工であり、江戸時代の石工技術の粋を示している。石垣の一部には、長辺60cm以上の大きな切石も用いられ、積層の精度の高さが際立つ。

天正8年(1580)の築城から江戸後期の補修まで、実に300年近くにわたって補強と改修が施されてきた郡山城の石垣は、単なる構造物にとどまらず、都市計画と築城思想が融合した歴史的文化財としての価値を有している。

市街地に残る門跡 ― 桜御門橋や柳御門跡

かつて大和郡山城を囲んでいた総構えの名残は、市街地の随所に点在している。とりわけ「桜御門橋」や「柳御門跡」では、往時の城門に付随して築かれた石垣の一部が現在も残る。

桜御門橋の周辺には、城の南東端に位置した桜御門の石垣が一部残されており、現在の道路沿いに組み込まれるような形で往時の構造の痕跡を留めている。柳御門跡についても、北東側の出入口にあたる位置に、切石による石垣の遺構が現存し、地割や古地図との照合によりその位置が明らかになっている。これらはかつての城郭の広がりを今日に伝える静かな証人といえる。城内外をつなぐ重要な出入口として機能していた門の面影が、現代の町並みにも確かに息づいている。

城下町

郡山城下には、本町、茶町、雑穀町、奈良町、蘭町など、商いの種別を冠した十三の町が生まれた。これらの町こそが、「箱本十三町」の骨格を成す。各町には領主からの「朱印箱」と「箱本」と染め抜かれた小旗が与えられ、一ヶ月ごとに当番制で、城下町全体の行政を担うという自治が始まった。その任務は多岐にわたった。町の治安を守り、火事の猛威から人々を護り、課税の徴収、訴訟の裁定、株仲間統制、宗旨改め、南都祭礼奉仕、高札場管理、通行人の変死処置など多岐にわたり、まさに町方行政の全てを町人自らが担った。各町が平等に町政に参与し、世襲のような独裁の色が薄かったことも、この制度の特筆すべき点であった。

秀長は、内町十三町に「地子免除」という、商人にとっては何よりの恩恵を与えた。さらに商売上の特権を保障することで、彼らの経済活動に翼を与えた。この経済的優遇策と、町人自らが町を治める自律的な仕組みが相まって、郡山城下町は目覚ましい発展を遂げた。豊臣の世に、この地の都市基盤の大部分が築かれたと言っても過言ではない。地子という重い税から解放され、商いの自由を謳歌した商人たちは、その才覚を存分に発揮し、郡山は活気あふれる商業都市へと変貌していったのだ。

整備された外堀緑地

1997年に整備された「外堀緑地」は、大和郡山城の外堀跡の一部を緑地公園として復活させた空間である。 全長は約580mにわたり、その間に北門と南門が再建されている。北門は「冠木門(かぶきもん)」で常念寺裏濠付近に位置し、南門は「高麗門(こうらいもん)」で洞泉寺裏濠付近にある。そのほか遊歩道や四阿(あずまや)が整備され、市民に親しまれている。往時の城郭構造を感じながら、散策できる歴史公園となっている。

1997年に整備された「外堀緑地」は、大和郡山城の外堀跡の一部を緑地公園として復活させた空間である。 全長は約580mにわたり、その間に北門と南門が再建されている。北門は「冠木門(かぶきもん)」で常念寺裏濠付近に位置し、南門は「高麗門(こうらいもん)」で洞泉寺裏濠付近にある。そのほか遊歩道や四阿(あずまや)が整備され、市民に親しまれている。往時の城郭構造を感じながら、散策できる歴史公園となっている。

参考文献:

- 『郡山城の構え』『郡山城を掘る』『郡山城の石垣』『郡山城天守台展望施設』パンフレット(2022大和郡山市)

- 奈良県立郡山高等学校Webサイト「学校沿革」

- 大和郡山市Webサイト「大和郡山城跡」

大和郡山城の学びに役立つ本と資料

大和郡山城の歴史をより深く知るには、現地に残る石垣や門跡とともに、文献や史料を読み解くことも欠かせない。ここでは、郡山藩政の記録を伝える「柳沢文庫」、展示と案内機能を備えた「郡山城情報館」、そして城と城下町の通史をまとめた書籍『平和のシンボル、金魚が泳ぐ城下町』を紹介する。現地の遺構と資料の双方を行き来しながら、郡山の歴史をたどってみたい。

郡山城情報館 ― 城めぐりの第一歩をここから

郡山城情報館は、郡山城跡公園の緑曲輪(駐車場横)に2023年11月に開館した、訪問者のための案内休憩施設だ。館内には、大和郡山城の歴史を紹介するパネルや模型展示に加え、『郡山城の構え』『郡山城を掘る』『郡山城の石垣』『郡山城天守台展望施設』パンフレット(2022大和郡山市)もあり、城をめぐるための予備知識を得るのに最適な場所となっている。郡山城を訪れるなら、まずここを起点にするのが良いだろう。歴史の扉を開く第一歩として、誰にとっても親しみやすい「案内役」といえる施設である。冷暖房完備。

郡山城情報館は、郡山城跡公園の緑曲輪(駐車場横)に2023年11月に開館した、訪問者のための案内休憩施設だ。館内には、大和郡山城の歴史を紹介するパネルや模型展示に加え、『郡山城の構え』『郡山城を掘る』『郡山城の石垣』『郡山城天守台展望施設』パンフレット(2022大和郡山市)もあり、城をめぐるための予備知識を得るのに最適な場所となっている。郡山城を訪れるなら、まずここを起点にするのが良いだろう。歴史の扉を開く第一歩として、誰にとっても親しみやすい「案内役」といえる施設である。冷暖房完備。

柳沢文庫

柳沢文庫は、郡山藩主・柳沢家に伝わる藩政資料や郷土文書を収蔵・展示する施設。昭和35年(1960)、郡山城跡が奈良県の史跡に指定されたことを契機に設立され、以来、地域史研究と文化財保護の拠点として活動を続けてきた。

柳沢文庫は、郡山藩主・柳沢家に伝わる藩政資料や郷土文書を収蔵・展示する施設。昭和35年(1960)、郡山城跡が奈良県の史跡に指定されたことを契機に設立され、以来、地域史研究と文化財保護の拠点として活動を続けてきた。

館内には、郡山藩の政治・経済・軍事に関する記録をはじめ、江戸時代の風俗や教育を知る上で貴重な資料が数多く所蔵されている。とりわけ、甲府から郡山へと転封された柳沢吉里にまつわる史料は、この地の藩政史の変遷をたどるうえで欠かせない。また、郡山城跡の一画に位置しており、訪れれば城の遺構と資料が地続きで感じられる、稀有な場所でもある。史跡を歩いたあと、紙のなかの城を読み解く、そんな時間を与えてくれる静かな空間だ。

『平和のシンボル、金魚が泳ぐ城下町~郡山の歴史と文化~』

『平和のシンボル、金魚が泳ぐ城下町~郡山の歴史と文化~』(大和郡山市まちづくり戦略課文化財保存活用係)は、大和郡山の古代から中世、近世、そして近現代に至るまでの歴史を網羅的にまとめた一冊だ。特に、筒井氏による郡山城の築城から豊臣秀長による城の拡張、さらに江戸時代の藩政や廃城後の変遷まで、郡山城の歩みが詳述されている。また、城下町の整備や運営に関する史料も豊富で、都市形成の過程を知る上でも貴重な内容が盛り込まれている。なお、本書には、筆者(岡 泰行)撮影による写真も収められている。発行は2022年3月31日、B5判、全約400ページ、定価は2,000円。

『平和のシンボル、金魚が泳ぐ城下町~郡山の歴史と文化~』(大和郡山市まちづくり戦略課文化財保存活用係)は、大和郡山の古代から中世、近世、そして近現代に至るまでの歴史を網羅的にまとめた一冊だ。特に、筒井氏による郡山城の築城から豊臣秀長による城の拡張、さらに江戸時代の藩政や廃城後の変遷まで、郡山城の歩みが詳述されている。また、城下町の整備や運営に関する史料も豊富で、都市形成の過程を知る上でも貴重な内容が盛り込まれている。なお、本書には、筆者(岡 泰行)撮影による写真も収められている。発行は2022年3月31日、B5判、全約400ページ、定価は2,000円。

大和郡山城の撮影スポット

大和郡山城を訪れたなら、石垣と櫓が織りなす構図をどう収めるかにこだわりたい。季節のうつろいとともに表情を変える郡山城は、光の具合ひとつで印象が大きく変わる。ここでは、代表的な撮影アングルや季節ごとの見どころを紹介し、訪れる者がそれぞれの一枚に出会うためのヒントを示したい。写真を通して、郡山城の奥行きある姿が見えてくるはずだ。

代表アングル

大和郡山城を撮影は、復元された追手門を桜や新緑とともにとらえる構図が定番で、午前中の順光が特に美しい。また、本丸石垣と桜との対比も見逃せない。午後の斜光では、石垣の陰影が際立ち、立体感のある画が得られる。

追手門と追手向櫓と水堀

追手門と追手向櫓を水堀越しに捉えるポイント。こちらも東向きのため午前中にどうぞ。水堀の周囲は石垣や建物で囲われていることもあって、無風で水面のリフレクションが得やすいスポットだ。レンズは35mm程度の広角で。

追手門と追手向櫓を水堀越しに捉えるポイント。こちらも東向きのため午前中にどうぞ。水堀の周囲は石垣や建物で囲われていることもあって、無風で水面のリフレクションが得やすいスポットだ。レンズは35mm程度の広角で。

五軒屋敷池ごしに追手東隅櫓

近鉄橿原線の線路横から、追手東隅櫓を望むアングル。東向きのため午前中が良い。鉄道の電線が写り込むがここは画像加工でなんとか乗り切りたい。季節は桜の綺麗な春または紅葉の秋が良いだろう。レンズは50mm程度で充分だ。なお、この場所には、しだれ桜があり、開花時期は、いわゆるソメイヨシノより早い。

近鉄橿原線の線路横から、追手東隅櫓を望むアングル。東向きのため午前中が良い。鉄道の電線が写り込むがここは画像加工でなんとか乗り切りたい。季節は桜の綺麗な春または紅葉の秋が良いだろう。レンズは50mm程度で充分だ。なお、この場所には、しだれ桜があり、開花時期は、いわゆるソメイヨシノより早い。

本丸西・北の側小道から本丸石垣

中仕切門跡から北上する小道からは、本丸石垣や天守台をお堀越しに見ることができる絶好のスポットだ。ここから本丸高石垣や天守台を迫力あるスケールで捉えよう。途中、馬場先門跡石碑なども小道上にあるので要チェック。

中仕切門跡から北上する小道からは、本丸石垣や天守台をお堀越しに見ることができる絶好のスポットだ。ここから本丸高石垣や天守台を迫力あるスケールで捉えよう。途中、馬場先門跡石碑なども小道上にあるので要チェック。

大和郡山城の四季

大和郡山城は、桜の名所としても知られ、春には約800本もの桜が城跡を彩る。城内にはソメイヨシノを中心に、大島桜、山桜、しだれ桜、八重桜など多彩な品種が植えられており、見頃の時期が長く続くのが特徴である。平成2年(1990)には「日本さくら名所100選」にも選定された。「御殿桜」とも呼ばれるこれらの桜は、往時の石垣を背景に咲き誇り、春の柔らかな光とともに風景に溶け込む。その名の通り、かつて本丸に御殿が建っていた場所を中心に、花々が城の歴史を静かに彩る。

大和郡山城は、桜の名所としても知られ、春には約800本もの桜が城跡を彩る。城内にはソメイヨシノを中心に、大島桜、山桜、しだれ桜、八重桜など多彩な品種が植えられており、見頃の時期が長く続くのが特徴である。平成2年(1990)には「日本さくら名所100選」にも選定された。「御殿桜」とも呼ばれるこれらの桜は、往時の石垣を背景に咲き誇り、春の柔らかな光とともに風景に溶け込む。その名の通り、かつて本丸に御殿が建っていた場所を中心に、花々が城の歴史を静かに彩る。

一方、冬季には桜の葉が落ち、城の構造がより明瞭となる。とくに本丸西側および北側の小道から望む本丸石垣は、パノラマとしての美しさが際立ち、撮影の好ポイントである。季節ごとの光や枝ぶりの変化に注目すれば、大和郡山城は一年を通じて絵になる被写体といえる。

大和郡山城の写真集

城郭カメラマンが撮影した「お城めぐりFAN LIBRARY」には、大和郡山城の魅力を映す写真が並ぶ。事前に目にしておけば現地での発見が鮮やかになり、旅の余韻もいっそう深まる。大和郡山城の周辺史跡を訪ねて

大納言塚

「大納言塚」は、天正19年(1591)に郡山城で没した豊臣秀長(豊臣秀吉の弟)の墓所である。秀長の最終官位「大納言」にちなんでその名がついた。秀吉が建立した菩提寺・大光院は後に京都へ移され、墓所は春岳院(旧・東光院)によって管理されるようになった。安永6年(1777)には五輪塔が建立され、大納言塚は昭和50年に市指定史跡となっている。

「大納言塚」は、天正19年(1591)に郡山城で没した豊臣秀長(豊臣秀吉の弟)の墓所である。秀長の最終官位「大納言」にちなんでその名がついた。秀吉が建立した菩提寺・大光院は後に京都へ移され、墓所は春岳院(旧・東光院)によって管理されるようになった。安永6年(1777)には五輪塔が建立され、大納言塚は昭和50年に市指定史跡となっている。

永慶寺と移築城門

郡山城下の北部に位置する永慶寺(えいけいじ)は、郡山藩主・柳沢家の菩提寺であり、郡山城の歴史を現代へと伝える重要な寺院である。境内には、郡山城から移築されたと伝わる城門が現存しており、江戸時代の城郭建築の一例として注目される。扉や屋根の意匠には、当時の武家建築に見られる簡潔で堅実な構造が残されている。また、永慶寺の墓所には柳沢吉里をはじめとする歴代藩主の墓が整えられ、郡山藩主家の歴史を伝えている。城郭遺構とあわせて、城下町の一角で郡山の歴史を学べる場所のひとつである。

郡山城下の北部に位置する永慶寺(えいけいじ)は、郡山藩主・柳沢家の菩提寺であり、郡山城の歴史を現代へと伝える重要な寺院である。境内には、郡山城から移築されたと伝わる城門が現存しており、江戸時代の城郭建築の一例として注目される。扉や屋根の意匠には、当時の武家建築に見られる簡潔で堅実な構造が残されている。また、永慶寺の墓所には柳沢吉里をはじめとする歴代藩主の墓が整えられ、郡山藩主家の歴史を伝えている。城郭遺構とあわせて、城下町の一角で郡山の歴史を学べる場所のひとつである。

春岳院

真言宗・春岳院は、豊臣秀長の菩提寺であった東光院(旧大光院)の後を継いでいる寺院で、秀長ゆかりの資料や肖像画が保存されている。御朱印箱や箱本十三町関連文書も所蔵され、秀長の墓所である大納言塚の管理も担う。毎年4月22日には「大納言祭」が行われ、歴史とともに現在も門前町の信仰を語り継いでいる。

環濠集落「今井町」

今井町は、江戸時代の環濠集落を良好に残す地区で、国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されている。中世末期に浄土真宗の寺内町として形成され、江戸期には商業都市として発展。東西約600m、南北約310mの範囲に、500棟以上の伝統的建造物が現存し、そのうち9棟が国の重要文化財に指定されている。郡山城から近鉄電車で一駅、気軽に訪れることができる歴史地区である。

今井町は、江戸時代の環濠集落を良好に残す地区で、国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されている。中世末期に浄土真宗の寺内町として形成され、江戸期には商業都市として発展。東西約600m、南北約310mの範囲に、500棟以上の伝統的建造物が現存し、そのうち9棟が国の重要文化財に指定されている。郡山城から近鉄電車で一駅、気軽に訪れることができる歴史地区である。

筒井順慶の城、筒井城

「筒井城」は、天正8年(1580)に筒井順慶が居城として築いた城で、郡山城築城以前の本拠地である。中世~戦国時代を通じて興福寺衆徒筒井氏の政治の中心であった。現在は畑地化しているが、水堀跡や曲輪の構造が残され、歴史の名残を伝える史跡として保存されている。「近鉄郡山駅」からひと駅の「筒井駅」下車。

「筒井城」は、天正8年(1580)に筒井順慶が居城として築いた城で、郡山城築城以前の本拠地である。中世~戦国時代を通じて興福寺衆徒筒井氏の政治の中心であった。現在は畑地化しているが、水堀跡や曲輪の構造が残され、歴史の名残を伝える史跡として保存されている。「近鉄郡山駅」からひと駅の「筒井駅」下車。

筒井順慶の墓・五輪塔覆堂

筒井順慶(1549‑1584)は、大和郡山城を築いた戦国武将で、36歳でこの地で逝去したとされる。墓は長安寺(筒井順慶歴史公園)に設けられ、高さ約117 cmの五輪塔が安置され、その上を本瓦葺・宝形造の覆堂が覆っている。覆堂は十尺四方の一間堂で、宝形造りの屋根と引き違いの格子戸を備えた精巧な意匠が特徴であり、昭和19年(1944)に国の重要文化財に指定されている。筒井城からひと駅下って「平端駅」付近にある。

筒井順慶(1549‑1584)は、大和郡山城を築いた戦国武将で、36歳でこの地で逝去したとされる。墓は長安寺(筒井順慶歴史公園)に設けられ、高さ約117 cmの五輪塔が安置され、その上を本瓦葺・宝形造の覆堂が覆っている。覆堂は十尺四方の一間堂で、宝形造りの屋根と引き違いの格子戸を備えた精巧な意匠が特徴であり、昭和19年(1944)に国の重要文化財に指定されている。筒井城からひと駅下って「平端駅」付近にある。

石田家住宅(中家環濠住宅・多聞城移築城門)

奈良県生駒郡安堵町に所在する中家住宅は、江戸時代初期の環濠集落の姿を今に伝える貴重な屋敷構えである。主屋は茅葺・大和棟造を基本とし、屋敷を囲む堀とともに、国の重要文化財に指定されている。その一画に建つ石田家住宅には、「多聞城の城門を移築した」と伝えられる茅葺の門が現存している。門前にはその由来を記した石碑も設けられており、地域の人々によって長く語り継がれてきた。現在もその姿を留め、静かな環濠の風景に溶け込んでいる。

奈良県生駒郡安堵町に所在する中家住宅は、江戸時代初期の環濠集落の姿を今に伝える貴重な屋敷構えである。主屋は茅葺・大和棟造を基本とし、屋敷を囲む堀とともに、国の重要文化財に指定されている。その一画に建つ石田家住宅には、「多聞城の城門を移築した」と伝えられる茅葺の門が現存している。門前にはその由来を記した石碑も設けられており、地域の人々によって長く語り継がれてきた。現在もその姿を留め、静かな環濠の風景に溶け込んでいる。

近郊の城

小泉城は奈良県大和郡山市小泉町にある平城で、室町時代に小泉氏が築いた。関ヶ原後の元和9年(1623)に片桐貞隆が小泉陣屋を構え藩庁とし、その後明治6年(1873)に廃城となった。小泉城には、水堀や移築門などが残っている。

奈良県では、規模的には、大和郡山城、高取城、宇陀松山城の3城を、戦国時代的には、信貴山城、多聞山城、筒井城の3城を見ておきたい。

大和郡山城観光のおすすめホテル

JR郡山駅付近に数件、ビジネスホテルがあるが、大和郡山城は半日もあれば充分攻略ができるので、あえてこの地に泊まる必要はないだろう。ここは思い切って、環濠集落「今井町」も一緒に攻めておこう。今井町のある近鉄電車「大和八木西口駅」付近のビジネスホテル利用が便利。「大和橿原シティホテル」大和八木西口駅徒歩2分、「橿原タウンホテル」大和八木西口駅徒歩13分、「ビジネス観光ホテル河合」大和八木駅徒歩5分ほか。

大和郡山城の観光情報・アクセス

所在地

住所:奈良県大和郡山市城内町 [MAP] 県別一覧[奈良県]

電話:0743-53-1151(大和郡山市地域振興課観光戦略室)

- 公式サイト:郡山城~国史跡・続日本100名城・日本さくら名所100選~

- 公式サイト:公益財団法人 郡山城史跡・柳沢文庫保存会

開館時間

大和郡山城天守台展望施設利用時間は次の通り。

4月〜9月:7:00〜19:00

10月〜3月:7:00〜17:00

それ以外のエリアは散策自由。

アクセス

鉄道利用

近鉄橿原線、近鉄郡山駅下車、北へ徒歩10分。

マイカー利用

西名阪自動車道、郡山ICから、または、第二阪奈有料道路、宝来ICから、いずれも6.5km(約14分)。梅林門前駐車場(無料)・広く駐めやすい郡山城情報館駐車場(無料)がある。

岡 泰行 | 城郭カメラマン [プロフィール]

1996年よりWebサイト「お城めぐりFAN」を運営し、日本各地の城郭を訪ね歩いて取材・撮影を続けている。四半世紀にわたる現地経験をもとに、城のたたずまいと風土を記録してきた。撮影を通して美意識を見つめ、遺構や城下町の風景に宿る歴史の息づかいを伝えている。その作品は、書籍・テレビ・新聞など多くのメディアで紹介され、多くの人に城の美しさと文化を伝えている。

大和郡山城:城ファンたちの記憶

実際に大和郡山城を訪れた城ファンの皆さまが綴る、印象に残った景色、人との出会い、歴史メモ、旅のハプニングなど、心に残る旅の記憶を共有しています(全15件)。

大和郡山城の城下町には、塩町、錦町、魚町、鍛冶町、茶町、材木町など、豊臣秀長が定めた職人の分類が今も町名で残っている。

( 城好きの匿名希望)

兄弟城の大阪城は日に7千人以の観光客。ここがヤマト郡山城の宣伝にまたとないチャンス。先の台風で天守閣広場の真ん中のタイムカプセルの前の大木が倒れて、今は円形の花壇が空いています。ここに大和郡山城から良い植物を寄贈して、大阪城との関係を書きいれた寄贈ペナントを置く。こうした話を大阪城と交渉してみられてはいかがですか

( 城好きの匿名希望)

天守閣のあった石垣の北側には、数石の地蔵とさかさ地蔵が祭られたトタン屋根の粗末ながらも小さい地蔵尊があったはずでした。記憶では平成になるまでは確かにあった。そこへ夜行くと・・・という話も。石垣の階段を上がると石碑があり、その下をくぐると良い事があると子供ながらに信じてた。

( 元地域住民)

豊臣秀長の大和郡山城の天守は、徳川家康によって、京都の二条城の天守として移築され、千田嘉博氏によると寛永元年(1624)には徳川家光が二条城の改修を行ない、京都の淀城天守として再び移築された。その後、宝暦6年(1756)、落雷で消失したらしい。

( 秀長)

平成25年10月21日から平成29年3月下旬まで天守台への立ち入りは禁止になっている。

( 山城守)

毘沙門曲輪には柳沢文庫があります。ここには大和郡山城ポスターが売られていて、郡山城の昔の様子を復元した地図になっています。また桜祭りの時には観光ガイドで見所の桜付きの地図がもらえます。

( 織田信澄)

柳澤の殿様が金魚を飼っていて、そんなことで金魚の名産地。址すぐ東に紺屋町があり、そちらへ行くと金魚グッズ専門店があります。金魚すくいも出来ます。

( 敬 徳)

感動的なのは夕暮れ時に天守跡のてっぺんから北の少し右を見ると、夕焼けに染まる薬師寺を見ることができます。そのままずうっと東へ目を移すと、東大寺大仏殿の大屋根や若草山が見えます。山焼きの花火ももしかしたら見れるかも。

( 敬 徳)

追手門横の隅櫓はギャラリーとしてちょくちょく展示会やってます。そしてこれが必見!城かがり能!なんと追手門広場(つまり野外)で能と狂言が演じられます。しかも夜、かがり火を焚いて。例年春と秋の二回行われています(屋内の場合もあります)。

( 敬 徳)

織田信長が大和唯一の城として残すために、明智光秀に検分させ、城主として筒井順慶に築かせた。その後豊臣秀長によって紀伊・和泉・大和の百万石の城として整備拡張された。幾度も城主の変遷の後、甲斐より柳澤家が入り幕末を迎える。現在も柳澤神社と柳澤文庫がある。

( 敬 徳)

石垣のみの城跡なのが残念ですが、きちんと整備されています。そして、行くならぜったい春!桜がとてもきれいです。大和郡山市は、金魚の生産量(養殖量?)が全国一だそうなので、あちこちに「いけす」があって飼育されています。お城の周りには大納言塚以外、これといって何もないので、暇だったら金魚と戯れてください。排水溝にも普通に泳いでいますよ。

( 中村周平)

大和郡山城はなんといっても,大納言秀長の居城であったこと!大納言塚(豊臣秀長廟)も訪れたいですね。大学生のとき(8年前)、友人と訪れました。天守台に登ると、1組のカップル(高校生)が寄り添いながら佇んでいました。しかし、私は展望を楽しもうと、石垣の端に歩いていきました。結果として、そのカップルに近づきました。そこからは薬師寺の両塔が望めました。「おい、いい眺めだよ。」と振り向くと、友人どもは後方に突っ立ったまま。とくに女性からは白い眼で見られ、私に対する「デリカシーのかけらもないやつ」という評価が決定的になってしまいました。

( 団吉)

毎年4月1日〜15日までお城祭り(別名桜祭り)、天守台はあるが建物である天守閣はない。

( 又兵衛)

筒井氏の城だったがその後、羽柴秀長の城となった。春は桜がきれい。現在、城内に2つの高等学校がある(現在は1校となっている)。

( たんじる)

大和郡山城は墓石などの転用石の宝庫。特に天守台に注目。裏側(北)にまわると逆さ地蔵ほか、多くの地蔵が奉られている。

( 半兵衛)