写真・記録:岡 泰行/城郭カメラマン

大阪城の歴史と見どころ

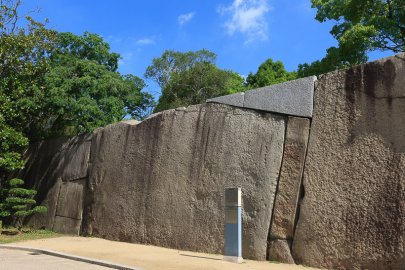

大阪城(大坂城)は、石山本願寺、豊臣大坂城、徳川大坂城という三つの時代を重ね、姿を変えながら受け継がれてきた日本屈指の歴史城郭だ。上町台地という要地に始まり、宗教都市から天下人の居城、そして幕府の西国支配拠点へと、その役割は大きく転じてきた。現在に残る壮大な石垣や縄張は徳川期の遺構を基盤としつつ、地下には豊臣期の石垣が眠る。2025年に開館した豊臣石垣館を含め、歩くほどに時代の重なりを実感できるのが大阪城の最大の魅力といえる。

大阪城の歴史と築城の変遷

大阪城(大坂城)は、石山本願寺、豊臣大坂城、徳川大坂城という三つの時代を経て姿を変えてきた。上町台地に蓮如が道場を開いたのを起点に石山本願寺が成長し、やがて堀や土塁を備えた要塞的な宗教都市となった。織田信長はこの地を退去するよう顕如に迫り、天正元年(1573)から11年に及ぶ石山合戦が続く。天正8年(1580)、朝廷の仲介で和議が成立し、本願寺勢は紀州へ退去、跡地は焼失した。

本能寺の変後、信長の後継として台頭した豊臣秀吉は天正11年(1583)、大坂城築城を開始した。金箔瓦を載せた大天守や千畳敷の御殿を備え、城下町ごと囲む総構えを持つ壮大な城は、天下の中心にふさわしい規模と威容を誇った。しかし豊臣氏は大坂の役で滅び、城も炎に包まれる。

元和6年(1620)、徳川幕府は新たな大坂城を築き始める。旧城を盛土で埋め、石垣を高く積み直し、堀を広げるなど縄張を改め、西国支配の拠点とした。完成まで10年を要したこの徳川大坂城が、現在の大阪城の姿につながっている。現存する櫓や門の一部は重要文化財に指定され、壮大な石垣や縄張とともに往時を偲ばせる。

昭和6年(1931)、天守が市民の寄付により鉄骨鉄筋コンクリート造で再建された。戦災をも耐え、歴代天守の中で最も長い歴史を刻み続けている。近年は「大坂城豊臣石垣公開プロジェクト」として地下に眠る豊臣期の石垣が掘り起こされ、令和7年(2025)4月には公開施設「豊臣石垣館」が完成した。訪れるたびに新しい発見が待っている。

石山本願寺時代

室町時代後期、浄土真宗の本山である石山本願寺は、上町台地の北端に拠点を置き、堀や土塁を備えた要塞的宗教都市に成長した。第11代門主顕如は織田信長と対立し、反織田勢力と結んで「信長包囲網」を形成する。天正元年(1573)に始まった石山合戦は11年に及び、天正8年(1580)、朝廷の仲介により和議が成立。本願寺勢は紀州へ退去し、跡地は焼失した。その後は、丹羽長秀や織田信澄などを常駐させ(信長の番城)、本能寺の変までの2年間は織田信長が城主であった。

豊臣期、徳川期ともに大規模な土木工事が行われたため、実感がしずらいが、現在「石山本願寺推定地」石碑が建立されている一帯が、当時の最高所と言われている。余談ながら「大坂」とは、現在、淀川支流の大川にかかる天満橋東付近より大坂城方面に登る坂をそう呼んだ。

豊臣秀吉と大坂城の築城

本能寺の変後に台頭した豊臣秀吉は、天正11年(1583)に大坂城築城を開始した。本願寺跡地を基盤に、3年半の歳月で難攻不落の名城を築き上げる。かつての居城だった姫路城や長浜城の建物も解体してその材木を取り寄せ本丸に利用されたことが、現存する秀吉の書状から判明している。金箔瓦の大天守や豪壮な御殿を備え、西国大名30余りが動員された壮大な城は、天下人の威勢を象徴した。しかし慶長20年(1615)の大坂夏の陣で豊臣氏は滅亡し、大坂城も炎に呑まれた。

令和7年(2025)4月、地中に降りて見学できる「豊臣石垣館」が開館した。

徳川幕府による大坂城の再建

豊臣氏滅亡後、大坂城は徳川幕府の直轄地となり、元和6年(1620)に再建の準備が始まった。翌年から普請が進められ、西国大名が分担し約10年をかけ完成した。旧城を盛土で埋め、石垣や堀を改修した縄張は豊臣期とは大きく異なり、現在残る壮大な石垣や櫓はこの徳川大坂城に由来している。

大坂城再建では、尼崎城主の戸田氏鉄(とだうじかね)が普請総奉行に任じられた。大阪城天守閣の元館長・中村博司氏は、氏鉄が築城名人として抜擢された背景に、尼崎藩領内の六甲山系の花崗岩や海上輸送の利便性が考慮されたのではないか、と指摘している。

外堀、内掘、本丸を連なる造形が美しい徳川大坂城。

大阪城の見どころと散策ガイド

大阪城は壮大な縄張りや石垣をはじめ、現存する大手門や千貫櫓、蛸石など見どころが豊富だ。さらに2025年に開館した「豊臣石垣館」では、地中に眠っていた石垣を間近に見ることができる。

大阪城特別公開ガイド ― 櫓や蔵の内部へ

大阪城では定期的に、現存する櫓の内部が特別公開される。普段は非公開の空間に触れることで、城の防御の仕組みを体感できる。

地下に眠る豊臣大坂城の遺構

現在の大阪城の地下には、豊臣秀吉が築いた大坂城の石垣や堀が眠っている。発掘調査により確認された遺構の一部は「豊臣石垣館」で公開され、当時の縄張や石垣の構造を知る貴重な手がかりとなっている。詳細は専用ページで紹介しているので、さらに深く学びたい方はそちらを参照してほしい。

大阪城はなぜ人に愛されるのか

大阪城は、大阪を象徴する観光名所として多くの人に親しまれ、訪れるたびに異なる魅力を感じさせてくれる城だ。豊臣秀吉の築いた大坂城の面影や、徳川幕府による再建、そして昭和に復興した天守まで、その歴史は幾重にも折り重なっている。見上げる天守や堅牢な石垣に圧倒される人もいれば、市民に愛される公園としての姿に心を和ませる人もいる。ここでは、大阪城に寄せられた感想や印象を通して、その奥深い魅力を改めて探っていきたい。

※江戸時代以前は「大坂城」とし、明治維新後は「大阪城」と表記しています。なお、「大阪城天守閣」「大阪城 豊臣石垣館」は固有名詞です。

(文・写真=岡 泰行)

大阪城の学びに役立つ本と資料

大阪城を学ぶ博物館と資料館

「大阪城天守閣」は博物館。その展示は優れたものなので、一度、足を運んでおこう。ほかに、同じく本丸にある「豊臣石垣館」や「ミライザ大阪城」(旧第四師団司令部庁舎)の特別史跡大坂城跡展示室(無料)がある。大阪城天守閣では、同博物館が発行する、過去の企画展の図録なども購入ができる。

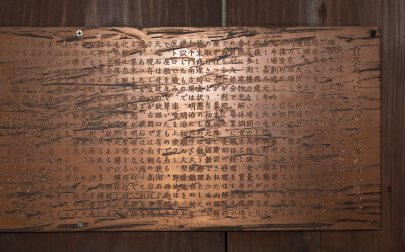

大坂城の石垣刻印を知る

大坂城の石垣刻印を理解するには、次の3冊が基本文献となる。刻印の世界を体系的に学べる貴重な資料であり、研究や観察の手がかりとして欠かせない。

『大坂城の謎』村川行弘【著】(学生社)

刻印をはじめ、大坂城の築城や構造の謎を多角的に解説した一冊。一般向けにも読みやすく、刻印研究の入門書として最適。古本市場で手に入る。

刻印をはじめ、大坂城の築城や構造の謎を多角的に解説した一冊。一般向けにも読みやすく、刻印研究の入門書として最適。古本市場で手に入る。

日本城郭史研究叢書〈第8巻〉『大坂城の諸研究』岡本良一編(名著出版)

専門的な研究成果を集めた書籍。石垣刻印の分析も収録され、刻印の種類や分布を体系的に把握できる。古本市場で手に入る。

専門的な研究成果を集めた書籍。石垣刻印の分析も収録され、刻印の種類や分布を体系的に把握できる。古本市場で手に入る。

『大坂築城丁場割図』(大阪城天守閣)

大坂築城丁場割図を活字化した資料で、大名ごとに石垣の担当区画を確認できる。築城体制を知るうえで貴重な史料となっている。大阪城天守閣またはその通販で手に入る。

大坂築城丁場割図を活字化した資料で、大名ごとに石垣の担当区画を確認できる。築城体制を知るうえで貴重な史料となっている。大阪城天守閣またはその通販で手に入る。

北御堂ミュージアム

少し大阪城から離れているが、2019年1月にオープンした「北御堂ミュージアム(大阪市中央区本町)」では、大坂本願寺(石山本願寺)の復元模型の展示が見られる。

『中央区史跡文化辞典』(大阪市中央区役所)

大阪市中央区には忠臣蔵関連の石碑や奉行所の石碑など多数の石碑がある。これらをつぶさに知ることができる一冊。A5・128ページ。大阪市中央区役所で手に入る。

大阪城の撮影スポット

大阪城は四季折々に姿を変え、光や構図によってまったく異なる表情を見せてくれる。天守や石垣をはじめ、桜や梅林、紅葉との組み合わせは写真映え抜群だ。日中の順光や逆光、夜のライトアップなど撮影条件を工夫すれば、旅の思い出が一層豊かになる。ここでは大阪城のおすすめ撮影スポットと撮り方のヒントを紹介する。

大阪城10景 + 高層ビル5景

大阪城は角度を変えるごとに新しい表情を見せる。中でも西の丸から望む天守は特徴際立つ風景で、広角レンズで石垣から天守までを収めるとスケール感が際立つ。高層ビルから望む大阪城は、古と今が交差する大阪らしい写真になる。城ファンとして見ておきたい大阪城の特徴が際立つ造形美が優れた撮影場所10選と高層ビルから望む5景をご紹介。

大阪城のライトアップ ― 点灯時間と美しさの秘密

ライトアップは日没10分後から徐々に点灯し、約1時間でフル点灯となる。撮影するなら点灯の過程も見逃せない。青から群青へと変わる空の色とライトアップが重なる「ブルーアワー」は特におすすめ。三脚を用意すれば石垣や堀への映り込みまで鮮明に捉えられる。

大阪城が映える季節 ― 梅・桜・紅葉を撮る

大阪城は四季を通じてさまざまな景観を楽しめる。春は梅や桜、秋は紅葉が天守や石垣を彩り、撮影スポットとしても人気が高い。ここでは特に美しい3つの季節の見どころを紹介する。

3月の梅林

大阪城の梅林は本丸東側にあり、約100品種1,270本が咲き誇る。天守を背景に撮るなら、木々の合間から望遠で切り取ると花と城の距離感がちょうどよい。開花情報は『大阪市花と緑の情報サイト』で事前にチェックすると安心だ。

大阪城の梅林は本丸東側にあり、約100品種1,270本が咲き誇る。天守を背景に撮るなら、木々の合間から望遠で切り取ると花と城の距離感がちょうどよい。開花情報は『大阪市花と緑の情報サイト』で事前にチェックすると安心だ。

4月上旬の桜

大阪城公園の桜は東側に多いが、天守と組み合わせて撮るなら西の丸庭園がベスト。標本木もここにあり、毎年5輪の花が咲くと開花宣言となる。広角で桜並木を大きく入れると、春らしい迫力のある写真になる。

大阪城公園の桜は東側に多いが、天守と組み合わせて撮るなら西の丸庭園がベスト。標本木もここにあり、毎年5輪の花が咲くと開花宣言となる。広角で桜並木を大きく入れると、春らしい迫力のある写真になる。

11月中下旬の紅葉

西の丸庭園の銀杏並木や、石垣に絡む紅葉したツタが晩秋を彩る。午後の柔らかな逆光を利用すると、葉が透けて輝き、石垣の灰色とのコントラストが美しい。空堀越しに天守を入れれば構図に奥行きが生まれる。

西の丸庭園の銀杏並木や、石垣に絡む紅葉したツタが晩秋を彩る。午後の柔らかな逆光を利用すると、葉が透けて輝き、石垣の灰色とのコントラストが美しい。空堀越しに天守を入れれば構図に奥行きが生まれる。

大阪城の写真集

城郭カメラマンが撮影した「お城めぐりFAN LIBRARY」には、大阪城の魅力を映す写真が並ぶ。事前に目にしておけば現地での発見が鮮やかになり、旅の余韻もいっそう深まる。大阪城の周辺史跡を訪ねて

大坂城残念石と石丁場

採石場である石丁場跡や京阪神の平野部に点在する残念石を追いかけ作成したエリアごとの一覧。大阪市、大東市、東大阪市、木津川市、西宮市、芦屋市など、主要な石丁場跡と残念石を追う。

採石場である石丁場跡や京阪神の平野部に点在する残念石を追いかけ作成したエリアごとの一覧。大阪市、大東市、東大阪市、木津川市、西宮市、芦屋市など、主要な石丁場跡と残念石を追う。

真田幸村の足跡を訪ねて

やはり真田幸村(信繁)の足跡を求めて大阪城の南側に足を運びたい。道すがら歴史スポットが多く、同時に見ていくと良いだろう。なお、途中駐車場が無いケースが多く、真田出丸城までの散策は徒歩が向いている。天王寺にある安居神社や茶臼山は地下鉄で天王寺まで移動するのが速い。

やはり真田幸村(信繁)の足跡を求めて大阪城の南側に足を運びたい。道すがら歴史スポットが多く、同時に見ていくと良いだろう。なお、途中駐車場が無いケースが多く、真田出丸城までの散策は徒歩が向いている。天王寺にある安居神社や茶臼山は地下鉄で天王寺まで移動するのが速い。

真田出丸城跡(真田丸跡)

大阪城の南に長堀通と呼ばれる東西に伸びる通りがある。ざっくり言うとその道が大阪城の最南端の空堀跡。この通りを越えて南下すると真田山と呼ばれるエリアがあり、心眼寺近辺の高台が真田出丸城跡となる。心眼寺には、門前に真田丸跡の石碑がある。その東端に段差が今も残る。また、境内には、大坂夏の陣で討死した本多忠朝の墓も。また、心眼寺の東に広がる公園内には、三光神社(さんこうじんじゃ)があり、真田幸村の銅像や大坂城への抜け穴が境内にある。真田丸の規模については諸説あるが「真田丸の具体像に迫る(豊臣石垣公開プロジェクト)」を参考にすると良い。

大阪城の南に長堀通と呼ばれる東西に伸びる通りがある。ざっくり言うとその道が大阪城の最南端の空堀跡。この通りを越えて南下すると真田山と呼ばれるエリアがあり、心眼寺近辺の高台が真田出丸城跡となる。心眼寺には、門前に真田丸跡の石碑がある。その東端に段差が今も残る。また、境内には、大坂夏の陣で討死した本多忠朝の墓も。また、心眼寺の東に広がる公園内には、三光神社(さんこうじんじゃ)があり、真田幸村の銅像や大坂城への抜け穴が境内にある。真田丸の規模については諸説あるが「真田丸の具体像に迫る(豊臣石垣公開プロジェクト)」を参考にすると良い。

真田幸村最期の地「安居神社」

真田幸村最期の地。2009年12月に建てられた真田幸村の銅像と石碑があるぞ。なお、境内は7時〜16時頃となっており時間外は入ることができない。

真田幸村最期の地。2009年12月に建てられた真田幸村の銅像と石碑があるぞ。なお、境内は7時〜16時頃となっており時間外は入ることができない。

茶臼山

大坂冬の陣では家康の本陣に、大坂夏の陣では幸村の本陣となった小高い古墳跡。現在、はっきりと確認できる遺構はないが、家康本陣の台所跡などが過去に発掘されている。茶臼山から大阪城は上町台地で繋がっている。現在もその山が残っているので足を運んで大阪城との距離感を体感すると良いかも。

大坂冬の陣では家康の本陣に、大坂夏の陣では幸村の本陣となった小高い古墳跡。現在、はっきりと確認できる遺構はないが、家康本陣の台所跡などが過去に発掘されている。茶臼山から大阪城は上町台地で繋がっている。現在もその山が残っているので足を運んで大阪城との距離感を体感すると良いかも。

豊臣時代の大坂を偲ぶ

現在の大阪城は徳川が築いたもので、秀吉時代の大坂城は地下に眠っている。城下も都市開発で変貌を遂げているが、数少ない豊臣時代の痕跡を求めて歩く。

太融寺の淀殿の墓

大阪の東梅田駅から徒歩5分、太融寺(たいゆうじ)の境内に淀殿の墓がある。見学自由。太融寺は高野山真言宗の寺院で、秀吉の頃は現在よりはるかに寺域は広かった。先代の院主さんのお話によると明治10年に、太融寺に大阪の鴨野(しぎ)の弁天島にあった淀殿の墓が運ばれた。石碑は豊臣大坂城の石と、小谷城の石が置かれている。

大阪の東梅田駅から徒歩5分、太融寺(たいゆうじ)の境内に淀殿の墓がある。見学自由。太融寺は高野山真言宗の寺院で、秀吉の頃は現在よりはるかに寺域は広かった。先代の院主さんのお話によると明治10年に、太融寺に大阪の鴨野(しぎ)の弁天島にあった淀殿の墓が運ばれた。石碑は豊臣大坂城の石と、小谷城の石が置かれている。

太閤背割下水

現在も使われている当時の下水(地下)。地上の覗き窓から内部が見られるような公開施設になっている。2006年に約7kmが大阪市文化財に指定された。太閤下水は秀吉時代からのものと特定されていないが、江戸時代前期からその記録があるのだとか。事前申込みで地下に入ることができる。余談だが公開施設前の南北の通りは熊野街道。さらに南下すると下記の空堀の段差がある。

現在も使われている当時の下水(地下)。地上の覗き窓から内部が見られるような公開施設になっている。2006年に約7kmが大阪市文化財に指定された。太閤下水は秀吉時代からのものと特定されていないが、江戸時代前期からその記録があるのだとか。事前申込みで地下に入ることができる。余談だが公開施設前の南北の通りは熊野街道。さらに南下すると下記の空堀の段差がある。

田島北ふれあい広場(空堀の段差)

大阪城の最南端の巨大な空堀。長堀通と呼ばれる東西の通りを歩くと至るとことでその段差が実感できるが、その段差として長く代表的な段差が空堀商店街にある。商店街から狭い路地を進むことになるので、訪れる際は上記マップを参照してほしい。

大阪城の最南端の巨大な空堀。長堀通と呼ばれる東西の通りを歩くと至るとことでその段差が実感できるが、その段差として長く代表的な段差が空堀商店街にある。商店街から狭い路地を進むことになるので、訪れる際は上記マップを参照してほしい。

細川ガラシャの最後の地「越中井」

越中井(えっちゅうい)は、細川ガラシャが家臣に胸を突かせて自害した場所とされる細川忠興の屋敷跡で、その井戸跡と、細川ガラシャ辞世の句碑が建つ。

越中井(えっちゅうい)は、細川ガラシャが家臣に胸を突かせて自害した場所とされる細川忠興の屋敷跡で、その井戸跡と、細川ガラシャ辞世の句碑が建つ。

カトリック玉造教会

越中井を少し南下すると左手に「カトリック玉造教会」がある。教会前には高山右近と細川ガラシャの石像が建ち、教会内には2人の肖像画がある。

越中井を少し南下すると左手に「カトリック玉造教会」がある。教会前には高山右近と細川ガラシャの石像が建ち、教会内には2人の肖像画がある。

玉造稲荷神社

カトリック玉造教会から東に進むと「玉造稲荷神社」がある。慶長8年(1603)に豊臣秀頼より奉納された「豊臣秀頼公奉納鳥居」と「豊臣秀頼の銅像」がある。玉造稲荷神社は、大坂城の守護神として祀られていた。また、境内には、この付近に屋敷があったとされる千利休の石碑「千利休居士顕彰碑」も。良質の水脈が走り、お茶の水は邸内の井戸から組み上げていたのだとか。

カトリック玉造教会から東に進むと「玉造稲荷神社」がある。慶長8年(1603)に豊臣秀頼より奉納された「豊臣秀頼公奉納鳥居」と「豊臣秀頼の銅像」がある。玉造稲荷神社は、大坂城の守護神として祀られていた。また、境内には、この付近に屋敷があったとされる千利休の石碑「千利休居士顕彰碑」も。良質の水脈が走り、お茶の水は邸内の井戸から組み上げていたのだとか。

竹生島に移築された極楽橋の唐門

淀殿が移築したと伝わる大坂城の極楽橋の建築遺構が滋賀県の琵琶湖に浮かぶ竹生島にある。宝厳寺観音堂唐門だ。竹生島は淀殿が幼少期を過ごした小谷城からも見え浅井氏が信仰していた。豊臣大坂城の唯一の建築遺構を見逃すなかれ。

淀殿が移築したと伝わる大坂城の極楽橋の建築遺構が滋賀県の琵琶湖に浮かぶ竹生島にある。宝厳寺観音堂唐門だ。竹生島は淀殿が幼少期を過ごした小谷城からも見え浅井氏が信仰していた。豊臣大坂城の唯一の建築遺構を見逃すなかれ。

大坂の役の史跡

秀忠の本陣だった御勝山古墳や、道明寺の戦い関連など、随所で展開された大坂の役の史跡が点在している。常光寺(大阪府八尾市本町)には、八尾・若江城の戦いで徳川方の大名、藤堂高虎が常光寺の縁側で首実検をした。その縁側の板が西廊下の天井として血天井として残っている。また、増福寺(大阪府天王寺区生玉寺町)には、大坂の陣で活躍した豊臣方の武将、薄田隼人(岩見重太郎)が、この地で亡くなりその墓がある。

そのほか大阪市内の関連史跡

適塾 緒方洪庵旧宅

蘭学者、緒方洪庵が弘化二年(1845)に、住宅として移り住み、将軍侍医として17年後に江戸に行くまでの間、私塾「適塾」を開いた場所。緒方洪庵はコレラの治療や天然痘の予防などに大きな貢献をした人物。適塾には福沢諭吉や大村益次郎も入門している。

蘭学者、緒方洪庵が弘化二年(1845)に、住宅として移り住み、将軍侍医として17年後に江戸に行くまでの間、私塾「適塾」を開いた場所。緒方洪庵はコレラの治療や天然痘の予防などに大きな貢献をした人物。適塾には福沢諭吉や大村益次郎も入門している。

旧黒田藩蔵屋敷長屋門

茶臼山と同じ公園内にあるので、茶臼山を訪れた際はちらりと見ておこう。江戸時代中期の蔵屋敷の長屋門。中之島から移築保存されている。

茶臼山と同じ公園内にあるので、茶臼山を訪れた際はちらりと見ておこう。江戸時代中期の蔵屋敷の長屋門。中之島から移築保存されている。

大阪くらしの今昔館

大阪城の周辺おすすめ名物料理

本丸のミライザ大阪城

2017年10月、本丸広場にオープンした「ミライザ大阪城」は、旧第四師団司令部庁舎を改装した複合施設。城内で唯一の食事処だ。たこ焼きからイタリア料理まで幅広い飲食店が並び、屋上からは天守を間近に望める。かつては大阪城公園内では、お弁当を広げるくらいしか選択肢がなかったが、今では城を眺めながら食事を楽しめるスポットとなった。1階には特別史跡大坂城跡展示室もある。

大阪グルメ集結の「なノにわ」

歴史博物館や大手口に近い「なノにわ」には、大阪らしい味覚を楽しめる13店舗が並ぶ。2025年3月にオープンした。納豆料理専門店「※710 GARDEN」の御膳や納豆ソフト、焼肉店「浪華焼肉さぶろう」の宮崎牛、回転寿司「大起水産」など人気店が多彩。ベーカリー「Sunny Side」やパンケーキの「MICASADECO THE PARK」もあり、公園散策と合わせてグルメを満喫できる。

ジョーテラス大阪

JR大阪城公園駅を出てすぐの「ジョーテラス大阪」は、30店舗近い飲食店が並ぶグルメ拠点。お好み焼きの「千房」やたこ焼きの「わなか」といった大阪名物から、人気カフェ「gram」のパンケーキ、ラーメンが集まるフードコートまで揃う。2階遊歩道からは大阪城天守閣を望むこともできる。

クリスタルカフェテリア

城から少し離れるが、大阪ビジネスパークのクリスタルタワー21階にある社員食堂風カフェテリアは、一般客も利用できる穴場。大きな窓から大阪城公園全体を北側から望むことができる(詳しくはこちら)約300席のカフェで眺望ランチが楽しめる。日替わり定食は500円台と手頃で、麺類や丼物も豊富。平日昼のみ営業なので、開店直後に訪れれば窓際の絶景席を確保しやすい。

大阪城観光のおすすめホテル

大阪城を真南から見下ろす眺望「KKRホテル大阪」

大阪城の眺望で最もお奨めなのがJR森ノ宮駅下車、徒歩5分の「KKRホテル大阪」。大阪城の真南に隣接し、一番櫓・六番櫓・大阪城天守閣など、全てが視野に入る絶好のポイント。5階には大阪城が撮影できるテラスがあるので足を運ぶと良いぞ(テラスは9時〜17時)。

大阪城の眺望で最もお奨めなのがJR森ノ宮駅下車、徒歩5分の「KKRホテル大阪」。大阪城の真南に隣接し、一番櫓・六番櫓・大阪城天守閣など、全てが視野に入る絶好のポイント。5階には大阪城が撮影できるテラスがあるので足を運ぶと良いぞ(テラスは9時〜17時)。

そのほか「KKRホテル大阪」の西に、2025年5月にオープンしたホテル「パティーナ大阪」がある。こちらも眺望が良いはずだ。ただし、外資系のホテルで富裕層ターゲット、一泊10万円前後する。

北側から望むホテルは「ホテルニューオータニ大阪」があるが、北側ゆえ逆光になることが多く、眼下の大阪城ホールがアングル上、邪魔になる。あくまで第二候補だ。

こういった眺望にこだわりが無い場合のホテル探しは、大手口(谷町四丁目駅付近)のあるビジネス街に足を向ければ、谷町三丁目付近から本町付近まで、徒歩圏内に多数のビジネスホテルがある。

大阪城の観光情報・アクセス

所在地

住所:大阪府大阪市中央区大阪城1-1 [MAP] 県別一覧[大阪府]

電話:06-6941-3044(大阪城天守閣)

※大阪城公園内は「大阪城天守閣」「大阪城 豊臣石垣公開」「西の丸庭園(有料公園)」を除き散策自由。

- 大阪城天守閣公式サイト

- 大阪城公園公式サイト(特別公開情報)

開館時間

大阪城天守閣

大阪城天守閣は、9:00〜17:00まで(入館は16:30まで)。4月の桜シーズン・ゴールデンウィーク・夏休みや秋の特別展中は開館時間をPM7:00まで延長していることがある。展示内容は面白く、巨大な大坂城の模型もあり必見。金名水井戸は、入場しなければ見ることはできない。

豊臣石垣館

発掘調査で確認された豊臣大坂城の石垣を公開する施設「豊臣石垣館」は、9:00~18:00(入館は17:30まで)年末年始休館。入館料は大阪城天守閣に含まれるため、大阪城天守閣とセットで訪れたい。

西の丸庭園

大阪城本丸の西側にある広大なエリアで庭園となっている(有料)。西の丸には、桜や紅葉樹があり、季節的にもその風景が良い。公園内に、千貫櫓をはじめ、焔硝蔵、乾櫓の三棟が現存。入園は9:00~17:00 (3月~10月)、9:00~16:30(11~2月)(入園は30分前まで)桜の開花期は20時まで延長していることがある。毎週月曜、年末年始休園。

アクセス

鉄道利用

大阪メトロ「谷町4丁目駅」1-B番出口から東へ徒歩5分で大手口。大手門から登城すると城の顔が見えるので良い。またはJR大阪環状線「森ノ宮駅」「大阪城公園駅」からいずれも徒歩。

マイカー利用

阪神高速道路、東大阪線、法円坂または森ノ宮出口からすぐ。利便性なら大阪城公園西側が良く、歴史博物館と大手口に近い商業施設「なノにわ」駐車場(有料97台)、または谷町四丁目駅付近のコンパーキングがおすすめだ。公園東側は、大阪城公園駐車場(有料200台)・森ノ宮駐車場(有料98台)がある。

岡 泰行 | 城郭カメラマン [プロフィール]

1996年よりWebサイト「お城めぐりFAN」を運営し、日本各地の城郭を訪ね歩いて取材・撮影を続けている。四半世紀にわたる現地経験をもとに、城のたたずまいと風土を記録してきた。撮影を通して美意識を見つめ、遺構や城下町の風景に宿る歴史の息づかいを伝えている。その作品は、書籍・テレビ・新聞など多くのメディアで紹介され、多くの人に城の美しさと文化を伝えている。

大阪城:城ファンたちの記憶

実際に大阪城を訪れた城ファンの皆さまが綴る、印象に残った景色、人との出会い、歴史メモ、旅のハプニングなど、心に残る旅の記憶を共有しています(全36件)。

現在の本丸にて昭和59年(1984)発見の豊臣大坂城の詰ノ丸石垣の公開施設が、いよいよ2019年、整備工事に着工して、2020年度の完成を目指すそうです。これは楽しみです。

( 日吉)

ライトアップの照明デザインは、ライトアップの第一人者といわれ、横浜ベイブリッジや姫路城を手がけた石井幹子氏によるもの。昼もさることながら夜も美しい姿が見られます。城ではそのほか、上田城の夜桜ライトアップを手がけている。

( shirofan)

大阪城の大手多聞櫓・千貫櫓・焔硝蔵が、平成28年1月9日(土)〜平成28年 6月5日(日)までの半年間、長期特別公開されます!

( shirofan)

スケールの大きさに圧倒されました。

秀吉ファンとしては、地下に眠る秀吉の大坂城が気になります。

( kojji)

幕末の大坂城古写真を見て、すごいなーと思う。今、外国からも多くの観光客が訪れているが、幕末の壮大な大阪城を知る者にとって残念な気持ちになる。2015年5月24日に「大坂城、幕末から現在の定点写真展」を個人で行います。少しでも大阪にもこんな凄い城があったことを知ってもらえたらと思っている。

( 幕末大坂城復元を夢見る者)

大坂城の見所は何と言っても石垣だと思います。圧倒される。

伊賀上野城の方がすごいのかもしれないが。。

城内に淀君と秀頼公の自刃の地(墓)がありました。

今残っている城郭のほとんどは、徳川期の大坂城何ですけどね。

( 城好き中学生)

夕方限定。とてつもなく美しい写真が撮れます。大阪城に向かうときの橋を渡る直前に、木がポツポツ植えられた広場(?)があります。そこでカメラを用意!木の枝に夕日が照るようになったら、大阪城をバックに撮影。できれば城は左端、又は右端が良いですね。

( 城好きの匿名希望)

大阪城の現存建物は金明水井戸屋形のみだが、豊臣大坂城唯一の現存物として確認されているものに、都久夫須磨神社唐門がある。秀吉とワタリとの関係を示す遺構としても注目され、豊国廟にも使用されていた数奇な運命を辿った建築物である。

( 佐助)

大阪城のすぐ西側、大阪府警本部建設の際の発掘調査で、豊臣時代の大坂城に、大規模な粘土層を利用した障子堀が発掘された。障子堀は静岡の山中城で有名。発掘当時の見事な姿が分かる写真が、大阪府警本部前に展示されている。

( 城の観光好き)

通天閣に登ると、大坂夏の陣の舞台「真田幸村VS徳川家康」茶臼山付近を観ることが出来ます。また、天王寺動物園内にある古戦場跡も。幸村が戦死したと言われている安居神社も近くにあります。

( モモママ)

意外に知られていないネタをご紹介します。まず大阪城敷地内にある豊國神社内の「幸村桜」が一つ。太閤さんの銅像の前で写真を撮っていますが、この桜には誰も見向きもしません。「幸村桜」は信州・上田城の桜を豊國神社に植えています。もう一つは、大阪城の石垣ですが、裏側の石垣を良く見ますと、第二次世界大戦時に受けた砲弾の痕があります。

( モモママ)

大阪市立南大江小学校の西側には、通称「太閤下水」と呼ばれる秀吉時代に出来た下水(現在も使われている)が、のぞき見できるようになってるぞ。

( 美作)

去る2月12日、寒気を衝いて大阪城に出陣、内郭(つまり外堀の内側)を軽〜く攻めましたのですが、一つ疑問が湧きました。それは、なぜ本丸南側の内堀だけ空壕なんだろう?という点です。豊臣氏大坂城の古絵図では本丸南側が空壕だったためでしょうか?、何れの書籍も徳川氏大坂城の南内堀が空壕である点に疑問を呈しておりません。南内壕が他とは不似合いに浅いにもかかわらず。そして同日、東内濠と南内壕の境目の石垣が眼に付き、どういう訳か?その遺構が気になり続けておりました。同じ遺構が南内壕と東西内濠の境目にも存在します。考え続けた結論が、これは『水戸違い』ではないのか!?という事です。

境目の石垣、下段の天端は石敷きと見られ、上段(その上の低い石積み)にはオーバー・フローの流し口の様な切れ目もあります。であるならば、南内壕は元々空壕ではなくて水濠だったと!。すなわち南内濠の水面を東西北の内濠よりも高くするために、水戸違いが。また南内濠は、内濠の中で最も幅が狭い区画でもあります。如何なる理由で幅が狭いのか?は擱いて、その狭さを補うために水面を上げた(おそらく水深も大きくした)と考えれば、辻褄が合います。

さて大阪城天守閣の東隣に大阪城内配水池がありまして、明治28年(1895)に大阪で初めて上水道が敷かれた折、桜宮水源地と共に設けらた施設です。さらに時代を遡り、大阪城内には旧軍の施設も設けられました。それらが建設される際、維新前の建築物を破却し、その廃材や残土を南内濠に捨てて埋め立てた可能性があるのではなかろうか?と存知ます。

( 一人称“俺”)

大阪城の前にあった石山本願寺について城というべきかどうか分かりませんが、大阪城公園内二の丸に石碑と説明文があります。遺構は全くありません。1496年8代法主蓮如が大阪に大阪坊舎を建てた。その後権力争いに巻き込まれ、1532年山科本願寺の焼き討ちにより、石山本願寺として本願寺の総本山となった。その後織田信長との石山合戦により石山から退去し雑賀へと移りました。

( 立川 卓)

NHK大河ドラマで「秀吉」関係の連ドラがありました。その時、平成の大改修が行われ天守閣が綺麗になりました。それと平行して東外堀が掘り直されみごとに復活しました。大阪城があった場所?そこは石山本願寺が砦を構えていたところ、上町大地。そこに最初に目をつけたのが実のところ「織田信長」らしい。

( 左衛門佐)

大阪城の井戸は4つ残っています。一つは小天守台に井戸屋形と共に現存する「黄金水井戸」。別名「金明水井戸」とも呼ばれるこの井戸は豊臣時代の大坂城井戸で秀吉が黄金を沈めた伝承がありますが、実際は徳川期になってから掘られたものです。二つ目は桜門枡形内にある「銀明水井戸」。この井戸は本来は陸軍師団司令部の東側にあったもので現在は水道水です。三つ目が西ノ丸庭園内に残る「城代屋敷跡井戸」。そして四つ目が二ノ丸六番櫓付近に残る「南城番衆小屋跡井戸」。こちらは、井戸自体は城番衆小屋の井戸跡なのですが、井戸枠が実は大手門下馬札の前にかつて残されていた「蓮如井戸」のものである事が大阪府教育委員会の手によって確認され、石山本願寺時代の遺構として残る数少ない貴重なものだそうです。

( 佐助)

山里曲輪の淀殿云々については信憑性がありません。エピソードとしては捨てがたいので難しいところですね。場内にある13点の重要文化財のうち多聞櫓と千貫櫓はゴールデンウィークと文化の日あたりの一週間有料で内部に入れます。これは必見!

( おむすび)

毎年、2月末の日曜日に大阪国際女子マラソンが行われます。それで大阪城がコースの一部になっています。長居陸上競技場をスタートしてしばらく北へ走ります。森之宮を曲がり、大阪城の玉造口から入って梅林の坂を下ります。内堀沿いを走り抜け、京橋口より出ていきます。そのまま御堂筋を往復して今度は京橋口の北側から入り大阪城外周コースを走り抜け、噴水を横目に森之宮へ抜けます。後は長居まで。

( 真田四郎勝頼)

天守閣内の展示1Fのビデオコーナーで見たのですが、石垣を目を凝らして見ると『木下』とか小さく数字と文字が書いてあるそうです。数字は高さ、名前の意味は忘れました。もしかしたら、まだ見ぬ発見があるかも?

( きんさん)

大阪城の山里丸跡の奥のほうに行くと、淀君と一緒に自害した方たちの碑があります。木が茂っているのでわかりにくいのです。真田大助様やら、なにやら名前がかいてました。皆様方は気づかずに各地からきた大きな石をみてそのまま天守閣に行く坂道を登っていかれます。一度、石の後方の碑まで行かれてはどうでしょう。無念になくなられた方々を思って、こみあげてくるものがありますよ。ただ、手入れされてなく、汚い感じがして残念ですけどね。

( mieko muguruma)

天王寺区真田山町の真田山公園付近は、大阪冬の陣で真田幸村がこもった真田出丸の跡。同所の三光神社には、幸村公銅像と真田の抜け穴があります。そこからすぐ北側の空堀町は大阪城三の丸の外堀の名残りで、豊臣大阪城の規模の大きさを感じさせてくれます(ここも大阪城内)。三の丸内に設けられ秀頼胞衣を埋めたと伝わる玉造稲荷神社もあり、大阪城を訪れられた際には、少しコ−スを変えても一見の価値有りの場所だと思います。交通はJR環状線・玉造駅下車10分程。また、天王寺付近には真田幸村戦死の地・安居神社や大阪の陣で家康・幸村の陣所となった茶臼山(天王寺公園内)があります。

( 大紀)

いつだか忘れたけど大阪城祭りがありますよ。私、淀君役ででました!

( お蘭)

二の丸南東、玉造口の脇(巽・丑寅櫓下)にある帯郭には、なぜかヘリポートがあります。

( 三箇サンチョ)

カラクリ太閤機を見ているとあっという間に時間が過ぎてしまうので注意しましょう。

( 局長)

16世紀に浄土真宗本願寺派により石山本願寺として最初の築城がなされる。17世紀末葉に豊臣秀吉により、近世城郭としての姿を整える。大坂の陣による落城後、17世紀初頭に徳川幕府(二代秀忠)により修築される。

( ume)

1999年春になって市内建設現場より刀の鞘が大量に出土しました。刀狩などで得たものを城郭に利用していた模様です。

( 城の観光好き)

豊臣大坂城の総構遺構が踏査により確認できます。城南方の道路沿いを歩けば、道路の起伏により確認できます。天守が資料館になっています。

( ume)

大阪城は桜の綺麗な城としても有名です。花見スポットは、梅林をぬけて石垣を登った所が一番きれいだとおもいました。

( 山県三郎兵衛)

大阪城の北西すぐにある府立女性総合センター(ドーンセンター)横には、豊臣時代の大坂城石垣が地上に復元保存されてるぞ。

( 城の観光好き)

天守閣内の展示は随分良くなった。じっくり見れば1時間はかかる。中でも豊臣大坂城と徳川大阪城の模型は必見かも。

( 城の観光好き)

大阪城は植物が豊富。植物園として巡っても面白いかも。

( 城の観光好き)

ついに東外堀が完全とはいかないが復元され、次は建物の復元かと思いましたが大阪城へ行ってみて道がコンクリートで舗装されたのを見ると夢のまた夢かと思った。あの本丸の三層の櫓が三つも連ねた勇姿などはもう再現されないのか。

( 岩峯慎一)

大阪城の空中写真を見ると、どうも東の守りが弱いように思えるが、実は大和川が流れていて天然の濠になっていた。宝永元年(1704年)に堺の方へ流れを変えるよう付け替えたそうな。旧大和川は今も水路のようなかたちで残っているらしい。

( 城の観光好き)

大阪城の本丸南側は、豊臣大坂城時代から空堀になっているがこれには諸説あるそうな。現地ガイドさん曰く、岩盤があるため掘り抜けないのだとか。その南側を守るため、1番櫓から6番櫓まで設ける堅固な作りにしたのだとか。ちなみに大阪城は、四天王寺から続く上町台地の北端にある。その高低差は大阪市内を歩くとよく分かる。

( 城の観光好き)

徳川時代の土台に鉄筋コンクリートの城と嫌われがちだけど、大阪市民にとっては太閤秀吉の城。豊臣時代・徳川時代の天守閣がいずれも30数年、現在の天守閣が70年以上ともっとも歴史が長いんだぞぉ。

( 城の観光好き)

大坂城(大阪城)は現存遺構が大手門、千貫櫓、火硝蔵など13棟の重要文化財があるぞ。「大手門」「塀3棟(大手門南方、大手門北方、多聞櫓北方)」「多聞櫓」「千貫櫓」「乾櫓」「一番櫓」「六番櫓」「焔硝蔵」「金蔵」「金明水井戸屋形」「桜門」。この内、毎年秋(11月)になると3日間限定で「大手門」「多聞櫓」「千貫櫓」「金蔵」などが特別公開されるぞ。

( 細川ガラシャ)